Mondo-mètre :

Mondo-mètre :

Carte d’identité :

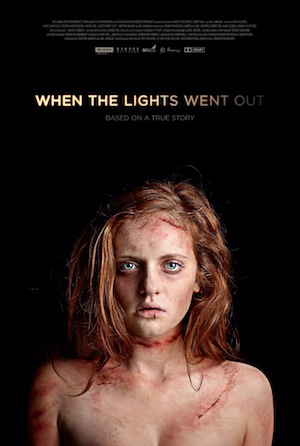

Nom : When the Lights When Out

Père : Pat Holden

Livret de famille : Kate Ashfield (Jenny), Steven Waddington (Len), Natasha Connor (Sally), Craig Parkinson (Brian), Jo Hartley (Jeanette), Claire Catterson (Clerk), Jacob Clarke (Jenkins), Hannah Clifford (Lucy), Martin Compston (Professeur Price)…

Date de naissance : 2012

Nationalité : Angleterre

Taille/Poids : 1h26 – 4 millions £

Signes particuliers (+) : Un film de maison hantée bien troussée, dans la veine des anciens classiques du type Poltergeist ou Amityville. L’univers singulier des seventies reconstitué donne au film du cachet à un film qui a l’intelligence d’inviter le fantastique dans le réel et non de se reposer uniquement sur ses effets.

Signes particuliers (-) : L’intro et la conclusion un peu abruptes et expéditives. On n’en ressort pas pétrifié sur place non plus, soyons raisonnable.

LA FIEVRE DE JEAN PRITCHARD

Résumé : Les Maynard, en difficulté financière, emménagent avec leur fille dans leur nouvelle maison pavillonnaire moins onéreuse. Mais dès le début, des manifestations étranges vont perturber leur départ à zéro…

On vous parlait récemment du Grabbers de Jon Wright, place maintenant à When the Light Went Out, une autre petite production horrifique britannique qui traine ses guêtres de festival en festival. Alors que chez son compatriote un monstre extraterrestre tentaculaire troublait le calme d’une petite ile irlandaise, When the Light Went Out est à ranger dans un tout autre registre : le film de maison hantée. On entendrait presque les soupirs et les « oh non, encore… » mais seulement presque car cette modeste série B qui est passée par les festivals de Neuchâtel, Strasbourg ou Rotterdam est loin d’être mauvaise, bine au contraire. When the Light Went Out est le troisième long-métrage de l’anglais Pat Holden, connu pour The Long Weekend en 2002 (une pauvre comédie anonyme avec Chris Klein, cet acteur fadasse et un peu baraque d’American Pie dont on entend plus parler) et Awaydays, un drame avec Stephen Graham en 2009. Rien de transcendant et surtout rien dans le cinéma de genre jusqu’à aujourd’hui et cette histoire de fantôme et de maison achetée à tort qui s’inspire, comme le vend le carton d’introduction, d’une histoire vraie. L’histoire du couple Jean et Joe Pritchard qui a défrayé la chronique en 1974 lorsqu’ils ont emménagé dans une maison à Pontefract, dans le Yorkshire. Leur maison aurait été possédée par des esprits assez virulents constatés par plusieurs personnes y compris des extérieurs à la famille et encore aujourd’hui, le Poltergeist de Pontefract jouit d’une notoriété sans faille en Grande-Bretagne, équivalente à celle de la maison d’Amityville aux Etats-Unis. Pour Pat Holden, la question était inévitable tôt ou tard puisque Jean Pritchard était un oncle et qu’il désirait depuis longtemps rendre compte de son histoire au cinéma. Pour le film, les Pritchard deviennent les Maynard et quelques éléments sont bien entendu fictionnalisés. Pour le reste, le film garde le même contexte économico-social, à la même époque et se base sur les nombreuses recherches attenantes au sujet, entre groupe d’étude, livres ou coupures de presse et enquêtes de l’époque.

Pat Holden s’immerge dans les années 70, en 1974 plus précisément, en pleine récession économique de l’Angleterre frappée par la crise. Le couple traverse une période compliquée et emménage dans une maison pavillonnaire moins onéreuse. Mais les problèmes ne vont pas se faire attendre. Manifestations et agressions surnaturelles en tout genre, pat Holden déploie toute la gamme que peut nous réserver le genre et ce dès les premières minutes, ce qui est suffisamment inhabituel pour surprendre. Mais d’abord, un mot du cadre incontournable de When the Light Went Out qui force le respect et l’admiration pour l’extraordinaire travail de Holden et de son chef déco. L’équipe du film ne lésine devant rien malgré leur budget riquiqui pour nous restituer les seventies avec un sacré talent « historique ». Papier peint aux motifs psychédéliques sur les murs, coiffures et vêtements d’époque, voitures, musique, objets, ameublement, télévision et présentateurs télé, la reconstitution est épatante et minutieuse et l’on pourrait presque se croire en 1974 tant le film arrive à être moderne dans l’esprit et dans sa réalisation soignée, et foncièrement rétro dans son esthétique, son visuel et la conduite de sa narration rappelant des classiques comme Poltergeist de Tobe Hooper ou Amityville de Stuart Rosenberg. Bluffant, cet ancrage à une époque donne au film un caractère et une singularité qui lui permet de se sortir des ornières de la série B passepartout semblable à mille autres. Et par ailleurs, ça participe de qui donner un cachet qui le rattache à la vague du genre qui a animait le cinéma d’horreur dans les années 70/début 80.

Mais un cadre original ne fait pas tout et Holden avait besoin de remplir son métrage pour éviter l’hémorragie de la fuite du spectateur lassé de ce genre de tristes films généralement d’un commun inacceptable. Et c’était pas forcément gagné au départ quand on voit que le cinéaste déploie tous les codes et clichés habituel du genre. On aura droit à tout, de la présence surnaturelle ressentie à la porte qui claque, de l’objet qui bouge à la chute, de la terreur nocturne à la possession etc. Du déjà-vu mais… qui fonctionne ! Tous ces éléments qui peuvent paraître usités ailleurs marchent du tonnerre ici pour la simple raison que le film ne se résume pas à ses effets mais que ces derniers participent à construire son identité de drame fantastique d’épouvante comme Poltergeist l’avait fait en son temps avec la même intelligence. Les personnages existent, évoluent, réagissent, avec de vraies réactions humaines, le script ne bascule jamais dans l’improbable et au contraire se fait un point d’honneur à garder une cohérence « crédible » là où la plupart des autres péloches du genre se trahissent (s’est-on déjà demandé pourquoi dans les films de maison hantée, il faut toujours qu’il arrive des trucs aux gamins qui voient des choses et qui sont victime de phénomènes qui n’arrivent pas aux adultes et qui du coup, ne les croient jamais, ce qui fait traîner en durée inutilement ?). When the Light Went Out respecte sa cohérence, son sujet et plutôt que de servir de l’efficacité idiote, il invite le fantastique dans le réel plutôt que de seulement se concentrer sur ce fantastique au mépris de toute plausibilité de l’architecture de base. C’est toute la différence qui fait de ce très sympathique film d’épouvante un métrage au-dessus du lot dans sa catégorie et qui se permet quelques petites références clins d’œil finement placées (L’Exorciste, la séquence de la télé qui rappelle Poltergeist par exemple).

Alors bien entendu, When the Light Went Out a ses défauts et n’est pas un chef d’œuvre. Son entame est à l’inverse extrême de ce à quoi l’on est habitué à l’accoutumée, un peu trop rapide et abrupte et il en sera de même pour son final qui fuse à la vitesse de la lumière. Dans le premier cas, Pat Holden a voulu immerger tout de suite le spectateur dans son histoire surnaturelle mais l’on aurait bien aimé avoir le temps de s’identifier aux personnages d’abord, alors que dans le second, la fin, elle est un poil confuse et surtout expéditive (manque de moyens ?) et casse un peu la très très agréable impression que l’on avait jusque-là sans toutefois ruiner le travail accompli, n’exagérons rien.

Sur une courte durée concise (le film est emballé en 1h25,1h20 si l’on s’en tient purement au métrage en lui-même), When the Light Went Out est efficace et ne laisse pas de place à l’ennui et pas de répit pour le spectateur. Pourtant, Holden ne recherche pas le spectaculaire à outrance et gratuit. Il mène sa barque avec créativité et intelligence pour ponctuer son film d’évènements narratifs à intervalle suffisamment fréquent et pour que sa petite péloche bien ficelée et bien troussée, fonctionne en s’en tirant haut la main. Et quand les personnages sont vivants comme c’est le cas ici, existants au-delà du simple récit fantastique, c’est encore mieux. Même si l’ensemble demeure limité par son histoire et les codes du genre, n’allant pas bien loin non plus dans la virtuosité cinématographique, cet effort est plus que louable en ce qu’il arrive à se façonner une vraie identité personnelle grâce à un univers identifiable (les seventies, le couple face à la crise économique) pourtant inséré dans une histoire des plus traditionnelles (la petite famille -père, mère, fille- qui emménage dans leur nouvelle maison, le fantôme d’une fillette, les difficultés de la gamine à se faire des amis…). En tout cas, voici un divertissement agréable et une bonne surprise nostalgique qui nous renvoie dans le temps aussi bien pour son contexte que pour le type de cinéma qu’il propose. Et When the Light Went Out de confirmer pour la énième fois la vitalité du cinéma horrifique britannique, capable d’une grande diversité qualitative dans tous les registres de l’horreur, de la comédie horrifique second degré aux films plus sérieux, du zombiesque au surnaturel, du film de monstres aux films de présence et de possession.

Pour rappel de cette filmo-diversité : Doghouse, Lesbian Vampire Killer, Grabbers, Attack the Block, Wake Wood, Kill List, Cockneys vs Zombies, Shaun of the Dead, The Descent, Black Sheep, Wilderness, Severance, Bienvenue au Cottage, The Children, Triangle… Tout ça, c’est la nouvelle vague de l’horreur britannique, c’est anglais tout ou partie, c’est varié et c’est bon ! When the Light Went Out peut modestement mais sympathiquement s’ajouter à la liste.

Bande-annonce :