Mondo-mètre :

Mondo-mètre :

Carte d’identité :

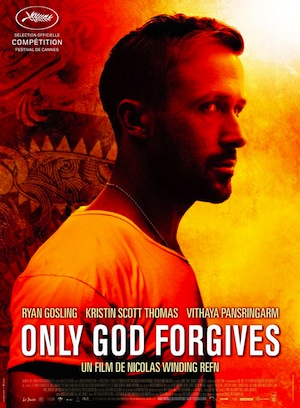

Nom : Only God Forgives

Père : Nicolas Winding Refn

Livret de famille : Ryan Gosling (Julian), Kristin Scott Thomas (Crystal), Vithaya Pansringarm (Chang), Tom Burke (Billy)…

Date de naissance : 2013

Nationalité : France, Danemark

Taille/Poids : 1h30 – 4,8 millions $

Signes particuliers (+) : Brillant dans l’idée soutenant un arc narratif dramatico-psychologique existentialiste, extrêmement courageux dans le contrepied inédit qu’il tente et magistral dans sa plastique façonnée aux symbolismes. Only God Forgives propose une antithèse au cinéma classique défiant les conventions pour élever le spectateur en faisant appel à son intelligence.

Signes particuliers (-) : Le résultat est trop déroutant pour convaincre en plus de manquer d’émotion, sorte d’exercice de style narratif auteurisant figé et couché sur papier glacé avec l’étalage complaisant de la technique d’un Refn trop extrême d’autant que dans le fond. Reste un film ambitieux mais s’appuyant sur une psychologie faussement fine pour illustrer un récit redondant.

QUAND REFN S’EXPRIME DANS LE CONTREPIED ABSOLU. GÉNIE OU ESCROQUERIE ?

Résumé : Suite au meurtre de son frère par un père revanchard après le viol et la mise à mort cruelle de sa fille, Julian voit débarquer en Thaïlande sa mère, chef mafieuse d’une organisation criminelle. Elle lui impose la lourde tâche d’aller réclamer vengeance auprès d’un flic mystérieux et dangereux…

Nouveau messie d’un cinéma total alliant formalisme exacerbé sublime, références ingénieusement assimilées et utilisées, symbolisme appelant à l’intelligence du spectateur au lieu de le tirer vers le bas et récits torturés maîtrisés et millimétrés, le danois Nicolas Winding Refn s’est imposé en quelques films comme un génie des temps modernes, prophète en son art cherchant à élever le spectateur pour l’amener dans une dimension cinéphilique ambitieuse où jamais il ne sera considéré comme plus bête qu’il n’est. La diversité de son cinéma conjugué à son talent infini, en a fait un authentique metteur en scène parmi les plus passionnants à suivre. Après la rugueuse et impactante trilogie Pusher, après le virtuose et déjanté Bronson, après l’envoutant et expérimental Valhalla Rising ou l’hypnotisant rétro Drive, Refn passe cette fois à la radicalité avec un Only God Forgives déroutant qui ne pourra laisser tiède ou sans impression. Partisans ou détracteurs, le dernier film du petit prodige divise clairement la critique comme le public, témoin son passage au Festival de Cannes 2013 où il a débarqué en grande pompe (malgré l’absence de son interprète principal, probablement trop occupé sur le tournage de son premier film en tant que réalisateur) à la mesure de l’attente qu’il suscitait depuis des mois.

Nicolas Winding Refn retrouve sa muse avec le comédien chouchou d’Hollywood, Ryan Gosling, acteur aussi talentueux que tombeur de ces dames qui endosse une fois de plus un costume dont il devient spécialiste, celui d’un personnage torturé taciturne, ici faussement charismatique. Un Gosling qui vient remplacé un Luke Evans initialement prévu, ce qui donne lieu au final à un choix aussi logique qu’improvisé tant l’acteur semble être l’interprète idéal pour matérialiser ce personnage de Julian et ses difficultés à exister et à se mouvoir dans le monde physique qui l’entoure et le hante en raison d’un mal-être qui fondera l’entière histoire d’un film prenant des allures de tragédie freudienne. Et il n’y pas que Julian qui est hanté puisque c’est également le terme employé par Refn pour qualifier un film dont le scénario avait été écrit depuis longtemps et qui ne faisait que prendre de plus en plus de place dans son esprit. Le tournage aura été le seul moyen d’exorciser ce qui s’annonçait comme une brutale réflexion existentielle résolument ancré dans le drame malgré un univers prenant place dans le film de genre, à cheval sur plusieurs registres et inspirations, du thriller hard boiled au film de gangster et passant par le polar, le vigilante flick et le film de triades.

Direction la Thaïlande en compagnie de son comédien qui a dû s’initier aux arts martiaux, mais aussi de la classieuse Kristin Scott Thomas qui se glisse dans la peau d’une mère mafieuse et du méconnu Vithaya Pansringarm aperçu auparavant dans de petits ou seconds rôles comme dans Largo Winch II ou la suite de Very Bad Trip, pour Only God Forgives, un film profondément existentialiste et philosophique (convoquant fortement Nietzsche notamment) où finalement tout sera dans le titre, sorte de réflexion ultra-ambitieuse sur les questionnements d’un homme qui n’a jamais trouvé sa place dans un monde qui l’a vu naître avec des cartes faussées à la base ayant perturbé sa construction mentale, le façonnant avec un désespoir ressenti palpable à chaque instant et des handicaps psychologiques fragilisants et bloquants. Cet anti-héros, c’est Julian (Gosling), fils d’une chef de gang international qui n’a jamais eu une grande considération pour son second rejeton, lui préférant son frère aîné omniprésent et adulé dans son cœur. Ce désamour d’une mère restera le traumatisme d’une existence complexée et inaboutie et donnera lieu à un anti-héros paumé, impuissant, instable et en errance à la recherche d’un quelque-chose d’inexpliqué auquel il n’aura la réponse qu’en toute fin de film après une trajectoire existentielle ancrée dans le renoncement le plus absolu et l’acceptation de son désespoir.

Nicolas Winding Refn aborde son métrage avec une radicalité perturbante, livrant un film prenant un contrepied extrêmement courageux dans l’arc narratif soutenant tout son exercice. Film d’anti-vengeance par excellence, Only God Forgives ne sera pas le choc frontal attendu sur le déchaînement d’un homme en quête de vengeance menant une croisade violente et brutale sur les responsables de la mort de son frère afin d’assouvir les exigences de sa mère, mais un profond drame humain intimiste et réflexif sur un homme troublé qui va aller dans l’acceptation de ses maux pour trouver l’apaisement de son mal-être en s’abandonnant à une forme de croyance suprême dans le renoncement à une relation mère-fils complexe et oedipienne. Et pour cela, il va devoir se confronter à un dieu purificateur fait homme, qui va nourrir sa trajectoire évolutive. Les ambitions thématiques de Refn sur ce dernier travail sont à la fois passionnantes et dans le même temps difficiles à atteindre. Le cinéaste a visé haut en voulant partir d’une idée philosophico-existentialiste qu’il va nourrir d’un symbolisme plus fort que jamais, traité avec son style qui a fait sa renommée d’artiste plasticien, dominé par des fulgurances esthétiques et une mise en scène ultra-léchée renforçant la symbolique de chaque plan qui s’inscrivent tous dans un tout pas forcément perceptible de premier abord, mais prenant du sens dans sa globalité lorsque les différentes séquences s’assemblent, interagissant les unes avec les autres, à la lumière d’une « millimétrisme » prodigieux où rien n’est laissé au hasard, du moindre cadrage au moindre éclairage en passant par la moindre (et rares) ligne de dialogues d’un film « silencieux » qui se refuse au sur-explicatif pour interpeler l’intelligence du spectateur en lui proposant toutes les clés de compréhension pour interpréter la psyché et l’évolution de son personnage. Le résultat est peut-être abscons et pas facile à appréhender mais bel et bien le résultat d’un travail de pensée monstre, oeuvrant dans une épuration narrative radicale se concentrant sur l’affect et la psychologie pour matérialiser un cheminement intérieur complexe.

Les thématiques mises en perspective par Nicolas Winding Refn sont puissantes, lourdes, fortes, ambitieuses et donnent lieu à un film qui finalement a tout du génie pur en soi sur un plan abstrait et dans ce qu’il veut dire et mettre en exergue. Un film qui aurait pu être fascinant, envoutant, démentiel d’autant qu’il s’appuie pour se faire, sur des choix quasi-inédits de narration, hissant le spectateur vers le haut pour lui proposer un anti-divertissement facile, un film unique, singulier et en marge des codes et conventions traditionnelles, plus extrême encore qu’un Valhalla Rising où déjà Refn détournait les codes classiques d’un genre. C’est d’ailleurs ici que prend place Only God Forgives, à mi-chemin entre ce dernier film évoqué et le style qu’il emploiera sur Drive. Film d’auteur dans la plus pure expression du terme, Only God Forgives ne donne jamais ce que le cinéma commercial classique donne, mais essaie de s’aventurer sur des terrains inédits en prenant des décisions aussi radicales que courageuses. L’exploit de réussir le pari aurait été le triomphe absolu d’un artiste qui serait parvenu à conjuguer à l’exigence, la profondeur et le symbolisme chers à un Kubrick avec un film palpitant sur la forme s’essayant à renouveler le cinéma. Sauf que Refn y parvient dans la théorie mieux que dans la pratique où plutôt dans le fond plus que dans la forme même si son sous-texte reste un peu de la psychologie de comptoir sur-imagée (replonger dans le ventre de la mère pour retourner à l’état pur originel, la violence comme la traduction d’une psyché mal aboutie, la faute à une mère à l’amour soit ambigu pour un frère, soit inexistant pour l’autre, l’impuissance du héros mis en image avec par la volonté de plonger la main dans l’intérieur maternel). Car Only God Forgives est peut-être trop extrême et radical pour convaincre.

Le cinéaste fait preuve d’un maniérisme épuisant dans sa mise en scène sur-léché à l’excès, emplissant chaque plan, chaque scène, chaque séquence, de quantité de symbolisme alourdissant un récit au final coincé dans son idée générale et dans ses thématiques. Only God Forgives est un superbe objet mais un objet figé, qui pour se conduire à bon port en suivant comme un ascète les visées qu’il s’est fixées, bascule dans l’indigeste du pire du cinéma d’auteur (dans le mauvais sens du terme) pompeux et pesant. On n’ira pas jusqu’à accuser Refn de prétention même sil n’en est pas loin mais force est d’admettre que l’objet déroutant qu’il nous livre, est une pénible traversée épuisante et difficile faisant abstraction du plaisir cinématographique pour se focaliser simplement et uniquement sur son postulat d’existence. Le résultat est un film seulement basé sur une idée psychanalytique ultra-intellectualisée qu’incarne tout un ensemble d’effets de rhétoriques et de dispositifs de mise en scène mais qui ne dépassera jamais ce stade pour se conjuguer à une histoire qui ne serait pas seulement appréciable sous couvert de fascination pour une œuvre en marge. Refn frôle l’auto-parodie de lui-même en assommant le spectateur d’un film pesant, lent, tortueux, où l’on est à la fois sous l’émerveillement d’un artiste qui compose brillamment (mais dont on connaissait déjà les capacités sur ce registre) et dans le même temps rebuté par un métrage trop déroutant pour convaincre, manquant de générosité pour tempérer la lourdeur de son dispositif visuel comme narratif. On ne pourra que voir les qualités évidentes d’un film qui, au-delà de la merveille plastique qu’il est, est un brillant exercice refusant une forme de naturalisme visuel pour en accepter une autre plus narrative afin de dessiner un fond lourd de sens, mais l’absence de charnel, y préférant une ambiance fantomatique sans cesse réduite à ses questionnements, ne laisse au final entrevoir qu’un film déplaisant et coincé par sa structure idéologique qui le rend aussi rigide que froid et abscons. Refn ne parvient pas à judicieusement se tempérer dans sa façon de tout complexifier à l’extrême dans un film se baladant dans le labyrinthe d’une âme humaine perdue et tombe dans la « facilité » d’un cinéma qui applique de belles images sans cesse construites sur de la symbolique tout azimut à une idée dominante qui ne s’intègre que bien mal dans un film de genre dont ne ressort que la partie dramatique écrasant tout ce qui l’entoure. L’idée était brillante mais la forme avec laquelle elle est retranscrite laisse une impression de long tunnel (ironiquement de seulement 1h30) assommant rappelant le cinéma d’un Wong Kar-Wai, d’un David Lynch ou d’un Gaspard Noé, quand il dénie au spectateur toute notion de plaisir pour seulement chercher à se positionner au-dessus de lui avec une pointe de prétention pour déverser sur lui toute son intelligence réfléchie. On comprend bien pourtant que Refn ne nous regarde pas de haut mais veut nous tirer avec lui vers ce haut, mais l’expérience auteurisante désincarnée qu’il propose souffre d’un terrible manque d’émotion, de romanesque, de séduction et d’immersion et d’empathie pour des personnages peu expressifs si ce n’est dans encore une fois « l’idée » et la métaphore (et encore). Only God Forgives est au final un film au ralenti sur papier glacé, peu vivant, peu chaleureux, seulement réduit à ses prodigieux partis pris narratifs sous-tendant une idée intéressante et traitée avec un style qui a fait ses preuves et qui est resservi non sans une pointe de cynisme artificiel.

Bande-annonce :