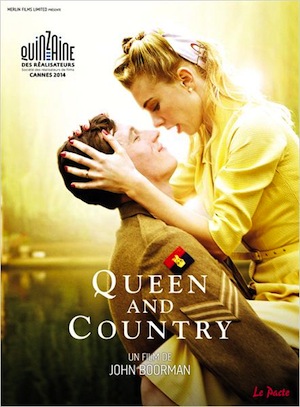

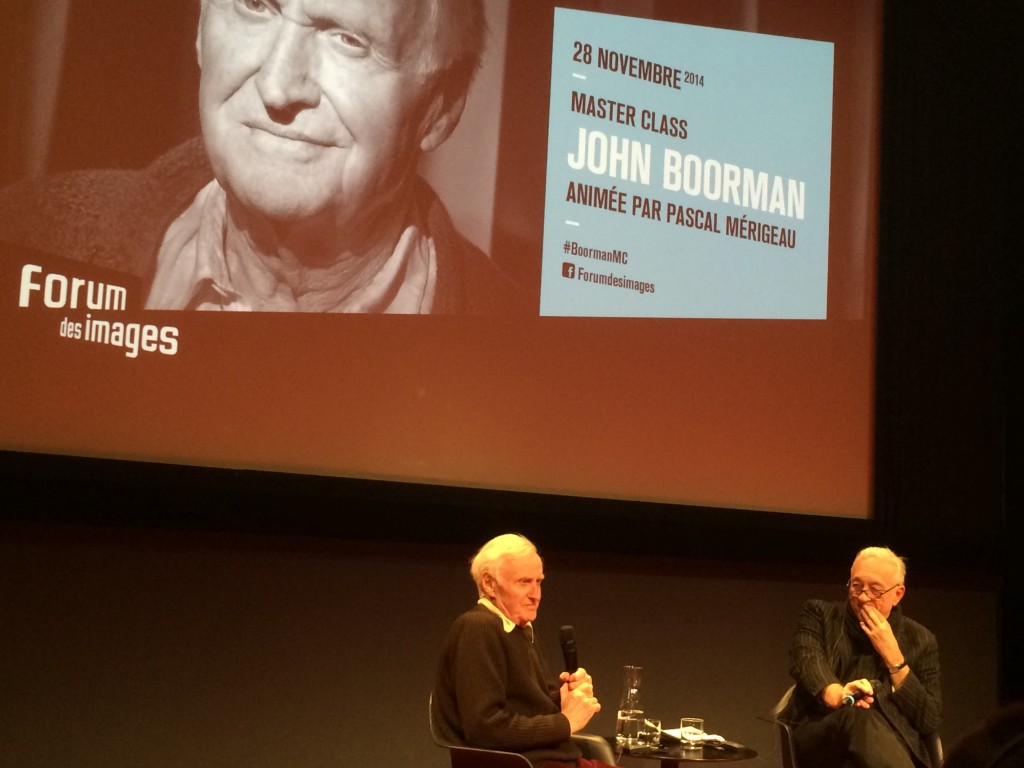

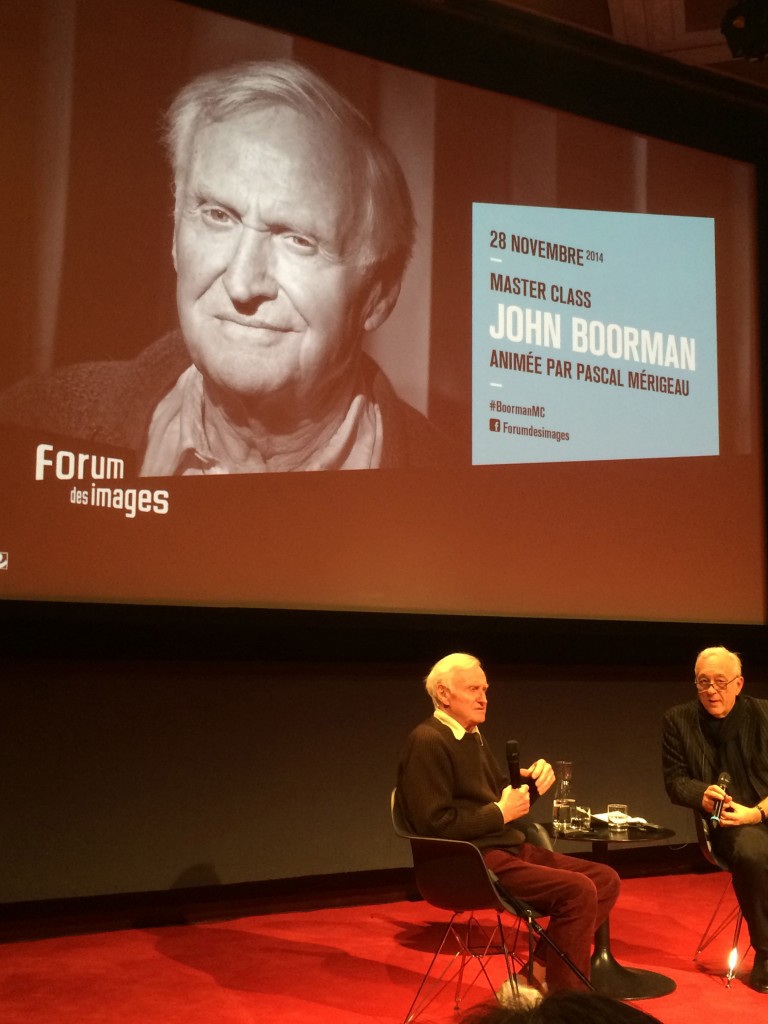

A l’occasion de la sortie de Queen and Country, le nouveau film de l’octogénaire John Boorman (Excalibur, Délivrance, La Forêt d’Emeraude) en salles à partir du 07 janvier, nous avons pu assister à la masterclass de l’illustre cinéaste à Paris en décembre. Une rencontre animée par Pascal Mérigeau qui a retracé toute la carrière du metteur en scène irlandais, aussi généreux en anecdotes que passionnant à entendre… Avec Queen and Country, John Boorman raconte un passage de sa propre vie, lorsqu’en 1952, il s’était plié au service militaire. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui. Pourquoi pas avec cette jolie fille qu’il aperçoit sur son vélo depuis la rivière où il nage chaque matin ? Cette idylle naissante est bientôt contrariée lorsqu’il est appelé pour effectuer deux années de service militaire en tant qu’instructeur dans un camp d’entraînement pour jeunes soldats anglais en partance pour la Corée. Bill se lie d’amitié à Percy, un farceur dépourvu de principes avec lequel il complote pour tenter de faire tomber de son piédestal leur bourreau : le psychorigide Sergent Major Bradley.

A l’occasion de la sortie de Queen and Country, le nouveau film de l’octogénaire John Boorman (Excalibur, Délivrance, La Forêt d’Emeraude) en salles à partir du 07 janvier, nous avons pu assister à la masterclass de l’illustre cinéaste à Paris en décembre. Une rencontre animée par Pascal Mérigeau qui a retracé toute la carrière du metteur en scène irlandais, aussi généreux en anecdotes que passionnant à entendre… Avec Queen and Country, John Boorman raconte un passage de sa propre vie, lorsqu’en 1952, il s’était plié au service militaire. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui. Pourquoi pas avec cette jolie fille qu’il aperçoit sur son vélo depuis la rivière où il nage chaque matin ? Cette idylle naissante est bientôt contrariée lorsqu’il est appelé pour effectuer deux années de service militaire en tant qu’instructeur dans un camp d’entraînement pour jeunes soldats anglais en partance pour la Corée. Bill se lie d’amitié à Percy, un farceur dépourvu de principes avec lequel il complote pour tenter de faire tomber de son piédestal leur bourreau : le psychorigide Sergent Major Bradley.

LIRE NOTRE CRITIQUE DU FILM ICI

Dès votre deuxième film, vous vous êtes retrouvé à Hollywood, ce qui est assez rare. D’autant que votre premier film était très bon mais très britannique. Comment êtes-vous arrivé à Hollywood si vite ?

Ma carrière a été une série « d’accidents », de coups de chance. Je n’ai jamais vraiment songé à être réalisateur au début. Je voulais être impliqué dans la fabrication des films mais j’aurai pu être très heureux en étant monteur par exemple. Quand j’ai débuté à la télévision, je montais des petits documentaires et ils sont devenus de plus en plus gros. Puis on m’a proposé d’en réaliser. Et peut-être que j’ai été un peu frustré à la longue par les limites du documentaire. J’ai commencé alors à les dramatiser et petit à petit et j’ai dérivé vers le drame. Puis j’ai fait Catch Us If you Can. Quand le film est sorti aux Etats-Unis, Pauline Kael était une éminente critique très influente. Elle a encensé ce film, plus qu’il ne le méritait. J’ai commencé à recevoir des scripts. Quand le scénario de Point Blank est arrivé, Lee Marvin était à Londres où il tournait Les Douze Salopards. Un producteur, John Bernard, m’a donné ce scénario et l’a aussi donné à Lee Marvin. Puis il a arrangé une rencontre. Lee Marvin m’a demandé mon avis et je lui ai dit que le scénario était très mauvais. Il était plutôt d’accord et m’a demandé pourquoi cette rencontre alors ? Je lui ai expliqué que le personnage par contre, était très intéressant. Marvin est parti et John Bernard m’a dit que j’étais fou. « Je t’offre une opportunité, avec une star importante et tu lui dis que le scénario est mauvais !? » Je lui ai expliqué que si on pouvait le réécrire, ce serait formidable… On s’est revu plusieurs fois pour en parler avec Lee Marvin. Je lui expliquais comment je voyais le film. Un jour, on s’est vu chez lui à Londres et il m’a dit « Ok, je vais faire le film avec toi mais à une condition. » Il a pris le scénario et l’a jeté par la fenêtre. C’est drôle car Mel Gibson a fait un remake de Point Blank qui s’appelait Payback. Et très gentiment, Mel Gibson m’a envoyé le script par courtoisie. Quand je l’ai lu, il ressemblait vachement à celui qu’on avait jeté par la fenêtre ! Je me suis imaginé un tout jeune Mel Gibson qui passait par-là et qui l’avait ramassé dans le caniveau. A sa sortie, j’étais aux Etats-Unis et j’ai raconté cette histoire quelques-fois et Mel Gibson m’a appelé pour me demander d’arrêter de la raconter partout car le studio commençait à devenir nerveux ! Bref, quand Lee Marvin est retourné aux Etats-Unis, il a dit qu’il voulait faire ce film, tout le monde était inquiet et il a organisé une rencontre avec les pontes de la MGM. Il leur a rappelé que dans son contrat avec eux, il y avait une clause d’approbation du script et du casting. Il leur a dit qu’il me déferrait ces clauses et il est parti. Je me suis retrouvé à Hollywood avec un contrôle complet ! Tout le monde me détestait. Les huiles du studio, les producteurs… D’une certaine manière, je leur avais volé leur autorité.

Surtout qu’en général à Hollywood, le studio a le contrôle du montage final…

Oui. J’étais très nerveux à propos de cela. C’est pour ça que j’ai fait en sorte, au tournage, de réaliser le film d’une certaine manière qu’au montage, le studio ne puisse rien faire. Ce fut l’une des rares fois dans l’histoire de la MGM, où ils n’ont rien pu faire pour modifier le film. J’ai montré les rushes à la directrice du département montage du studio, Margaret Booth. Elle avait notamment supervisé le montage de Autant en Emporte le Vent. Tous les films de la MGM passaient par elle et elle les remontait. Elle a fait quelques suggestions, plutôt bonnes, puis on a montré le film aux exécutifs. Ils n’étaient pas très contents, ils voulaient retourner des scènes, réécrire certaines choses. Et Margaret Booth, du fin fond de la salle, a lancé qu’il faudrait lui passer sur le corps pour toucher à ce film ! Du coup, j’ai eu beaucoup de chance avec Lee Marvin et elle. Ils ont été des alliés. Et le film est resté selon ma vision.

Nous allons parler des lieux de tournage de vos films. L’action de Point Blank était située à San Francisco et vous avez tenu à tourner plutôt à Los Angeles. Pourquoi ce changement ?

Je n’avais jamais été à San Francisco. Et j’ai rencontré Edward G. Robinson. Je lui ai dit que j’allais à San Francisco car il connaissait bien cette ville. Je lui ai demandé ce qu’il en passait et il m’a répondu qu’on dirait que la ville a été construite par un chef déco un peu fou. J’étais un peu effaré compte tenu de l’idée que je me faisais de mon film, car il fallait que ce soit très beau, très esthétique. Et je me suis dit qu’on allait déplacer l’histoire à Los Angeles. Et en arrivant là-bas, j’ai été étonné par la brutalité de cette ville. Ces parkings, ce béton, ces autoroutes, le froid qui s’en dégageait sous ce soleil qui tapait. Et je me suis dit que j’avais le décor parfait.

Sur le film suivant, vous partez en plein Pacifique avec Duel dans le Pacifique. Deux hommes sur une île, deux ennemis pendant la guerre, un américain et un japonais (Lee Marvin encore et Toshiro Mifune). Qu’est-ce qui vous a conduit à partir si loin, si vite ?

Les lieux de tournage ont toujours été très importants pour moi parce quand vous trouvez le bon endroit pour exprimer votre histoire, le reste vient plus facilement car c’est ce qui donne l’image. Moi qui était naïf et bête, je voulais trouver une île du Pacifique où ces deux hommes allaient se livrer à cette histoire. J’ai commencé à voir des îles et je les trouvais toutes enchanteresses avec leurs palmiers etc. Je me suis dit « Bon, il va quand même falloir que je trouve une île sans palmier maintenant ». J’ai vu plein d’îles avec des palmiers, des cocotiers etc… Jusqu’à ce que j’aille sur l’archipel de Palau où tout avait décimé par des maladies. J’étais ravi. Mais malheureusement, cette île était très isolée, loin de tout. Il a fallu qu’on habite sur un bateau et qu’on fasse le déplacement chaque jour. J’aurai pu faire le film à Hawaï et vivre dans un hôtel 5 étoiles mais à l’époque, je me suis entêté pour rendre la vie difficile à tout le monde. L’équipe a été soumise à une pression très forte. L’isolement a poussé plusieurs personnes au renoncement. J’avais deux scénaristes, un qui travaillait souvent avec Kurosawa et un scénariste américain. Le japonais avait écrit une version du script qu’il avait donné à Toshiro Mifune. Et à chaque fois qu’on tournait, il fallait que je corrige Mifune. L’équipe japonaise était dans une espèce de perte de confiance à la longue, du fait qu’un anglais se permette de corriger quelqu’un comme Toshiro Mifune en lui donnant des indications, en lui demandant de changer son jeu. Lui continuait et il fallait que j’arrête sans arrêt le tournage, je passais des nuits à discuter avec lui et c’était un vrai cauchemar. On a pris beaucoup de retard, le tournage avançait très lentement et finalement, les producteurs ont décidé de venir me voir. Il leur a fallu trois jours rien que pour arriver sur le plateau. Et ils ont voulu me remplacer car c’était pas possible d’avoir une telle animosité entre un acteur et un réalisateur. Mais Mifune leur a dit non. Il a dit qu’il était allé dans un salon de thé avec moi, qu’on avait bu du saké ensemble, qu’il s’était engagé avec moi et que c’était une question d’honneur. Ils ont répondu qu’à Hollywood, l’honneur n’existait pas ! Mifune ne s’est pas laissé faire et on a continué en se disant qu’il fallait qu’on se rabiboche mais rien n’y a fait. Ca a été la guerre jusqu’au bout. Des années plus tard quand j’étais à Munich, il se trouve que Mifune avait ouvert un restaurant là-bas. J’y suis allé avec des amis, nous avons dîné et quand j’ai demandé l’addition, on m’a dit non. On m’a répondu qu’il y avait une liste de personnes qui ne payaient pas s’ils venaient et j’ai cru entendre là une sorte d’excuse indirecte…

On parlait de décors extérieurs et vient justement ensuite Délivrance. Ici, le décor va être détruit en quelque sorte. Est-ce que ce film était une sorte de film écologique ?

Délivrance était basé sur un roman de James Dickey. Il s’agit de quatre hommes qui vivent une vie confortable, qui n’ont jamais eu l’occasion de tester leurs limites et qui partent pour un voyage, pour les tester. Pour moi, c’est ça que je voulais montrer. Vous savez, dans La Forêt d’Emeraude, il y avait aussi une histoire de rivière qui devait être détruite, avec le barrage etc… Les rivières ont toujours été très importantes pour moi. L’écoulement de l’eau, c’est tellement magnifique. C’est l’écoulement de la vie, il y a une réelle puissance dans l’écoulement d’une rivière. C’est presque un crime contre la nature de tarir une rivière. C’est comme une métaphore de la vie. D’ailleurs, il y a une petite rivière qui passe sur ma propriété en Irlande. J’ai un petit plongeoir et j’y nage presque tous les jours. J’y sens le mouvement de l’eau. Récemment, j’y suis descendu et j’ai l’impression qu’elle me parle, qu’elle me dit « viens avec nous jusqu’à la mer ». Et je lui réponds « Non, pas encore. Bientôt ».

La Forêt d’Emeraude fait aussi partie des films où vous êtes allé tourner loin de chez vous. Comme Rangoon (qui se passe en Birmanie et qui a été tourné en Malaisie) ou My Country en Afrique du Sud… L’Amazonie, l’Asie, l’Afrique… Tourner dans ces pays-là n’est pas facile. Est-ce que quelque part, pour vous, l’aventure que représente la réalisation d’un film est aussi importante que l’aventure du film lui-même ?

Oui. Il y a deux choses à dire à ce propos. J’ai toujours pensé que si je ne souffrais pas, je ne méritais pas de faire un film. Et deuxièmement, j’ai toujours été très attiré par l’aventure. Aller dans différentes régions du monde et y faire des films, c’était un privilège énorme. Par exemple, pour La Forêt d’Emeraude dans la forêt amazonienne. Avant le tournage, j’ai passé un peu de temps avec une tribu d’indiens qui vivaient encore comme au temps de l’âge de pierre, et j’ai vécu des expériences incroyables, notamment avec le shaman de la tribu. Il m’avait demandé ce que je faisais dans la vie et c’était très difficile d’expliquer à quelqu’un qui n’avait jamais vu un film, une télévision, l’image, ce qu’est un film ! Je lui ai dit, on peut faire un gros plan sur le visage de quelqu’un, on peut voir un paysage, on peut repartir dans le passé ou aller dans le futur. Il a écouté ce que je disais et il m’a dit… « Mais c’est exactement ce que je fais moi quand je suis en transe ! Ce n’est donc pas nouveau le film, nous faisons ça depuis des années, nous ! » Un film est très lié à la condition du « rêve ». Vous savez, il y a plus de cent ans, personne n’avait jamais vu de film. Finalement, qu’est-ce que ça a fait sur nous ? Dans nos vies, tout ce que nous rencontrons, finalement, nous l’avons déjà vu ou vécu dans des films. Il y a des situations extrêmes, on meurt, on est blessé, des situations où on tombe amoureux… Scott Fitzgerald a dit « les films nous ont retiré nos rêves ». Il nous ont trahi finalement. Aujourd’hui, je suis particulièrement frappé par les films avec des effets spéciaux. Prenez le film Noé. C’est presque entièrement fait avec des effets spéciaux. Avant, quand vous voyiez un film, vous saviez que ce que vous voyiez, existait dans un temps, un lieu. Maintenant, on ne sait plus. Aujourd’hui, on peut ajouter des muscles sur un homme, on peut le transformer… Le résultat est que l’on est un peu déconnecté. Les spectateurs deviennent un peu cyniques. Lorsque l’on voit quelque-chose de surprenant, ils se disent « Oh, ils ont fait ça par ordinateur ». Je me demande finalement où vont les films. Est-ce qu’on va aller vers quelque-chose de totalement animé… Je ne sais pas.

Avec Zardoz en 1974, vous vous êtes transporté dans le futur et sept ans plus tard, vous êtes parti dans la nuit des temps avec Excalibur. Ce sont des allers et retours assez impressionnants. Quel regard portez-vous sur Zardoz aujourd’hui ?

Je me demande combien de personnes ont vu Zardoz (il est étonné de la quantité de personnes – ndlr). A part vous dans la salle, il doit y avoir 4 ou 5 personnes… (rires). C’est un film philosophique, je pense. J’avais en tête cette notion à l’époque, de la façon dont les riches s’enrichissaient et les pauvres s’appauvrissaient. Et la façon dont les riches pouvaient vivre plus longtemps que les pauvres, la façon dont leurs vies s’étendaient alors que celles des pauvres régressaient. Je voulais mettre ça dans le futur. L’idée de base était pas mal. Mais j’aurai voulu avoir plus d’argent pour le faire. J’ai toujours beaucoup aimé ce film. Les films sont comme nos enfants. J’ai demandé une fois à Billy Wilder qui venait de faire Buddy, Buddy, comment était le film. Il m’a répondu « Les films sont comme nos enfants. A chaque fois, on espère qu’ils vont bien grandir et devenir des Einstein et parfois ils deviennent des idiots congénitaux. » Et vous avez toujours un sentiment affectif pour votre enfant le plus faible, pareil pour votre film le plus faible ou le moins bon. Et je suis toujours ravi quand je rencontre quelqu’un qui me dit qu’il a été marqué par ce film.

Est-ce que vous avez eu assez d’argent pour Excalibur ?

On n’a jamais assez d’argent pour aucun film. A l’époque, j’écrivais pour une revue annuelle sur le montage. Un jour, j’ai posé une question à plein de réalisateurs dans le monde. « Si vous aviez de l’argent à volonté, quel film feriez-vous ? » La plupart d’entre eux ont été horrifiés par cette idée car finalement, le cinéma, c’est l’art du possible et ce sont les contraintes qui définissent le possible. Ce n’est qu’en cherchant des solutions pour combattre ces contraintes que vous y arrivez. Regardez Délivrance. Le duel de banjo. La Warner était très nerveuse par rapport au budget du film et j’ai dit que je ne couperais rien. Le seul argent que je pouvais économiser, c’était sur le thème musical. J’ai dit tant pis, je me passerai d’un compositeur pour la musique et d’un orchestre. Je n’avais qu’un joueur de banjo que j’ai mis deux heures dans un studio et il a enregistré des variations autour de la mélodie de cette séquence. C’est devenu un très beau thème. Mieux que si j’avais eu un orchestre. J’ai été contraint à l’invention pour faire face à des problèmes économiques.

Pour revenir à Excalibur, c’était un projet énorme. La légende arthurienne a été écrite sur plusieurs siècles, c’est presque l’histoire du monde. Vous avez pensé à ce projet longtemps et comment vous en êtes vous approché ?

La Légende d’Arthur me fascinait depuis l’enfance. C’est une histoire qui évoque quelque-chose à tout le monde, on la reçoit presque dans le lait maternel. J’ai décidé de raconter l’histoire dans son intégralité quasiment, de la naissance d’Arthur jusqu’à ses années de formation puis la quête du Graal etc… Epouser le mythe dans toute son étendue. Quand un film ou un livre raconte l’histoire d’Arthur, on choisit souvent un tronçon, une partie. Sa jeunesse, Camelot, ou la quête du Graal. Je me disais qu’il faudrait une vision plus générale car je trouvais que la puissance de la légende venait de cette étendue. Ca a engendré un énorme travail. Il fallait que le tournage ait lieu en hiver comme en été, pour pouvoir développer tous les personnages etc… Et pendant tout le temps où l’on a fait ce film, je me suis efforcé de m’accrocher, de ne pas lâcher, pour que ça ne m’échappe pas. Finalement, le montage final fait 2h30. Moi, j’aurai voulu trois heures mais les distributeurs n’étaient pas d’accord. Je suis redescendu à 2h30 du coup, dans la forme que l’on connaît aujourd’hui. Je considère aujourd’hui que c’est l’expérience la plus douloureuse que j’ai eu en tant que réalisateur. J’ai fait 2-3 films qui auraient pu m’achever. Celui-ci en fait partie. Délivrance aussi. Il aurait pu me tuer moi ou un de mes acteurs. Tout ça pour vous donner une idée du pouvoir que peut avoir un film sur nos existences. Avec Excalibur, j’ai frôlé la mort.

Le film est une splendeur visuelle, notamment avec le travail du chef opérateur Alex Thompson. Comment sur ce film et généralement, vous considérez votre travail avec le chef opérateur ?

J’ai toujours eu de la chance car j’ai travaillé avec de grands chefs op. Conrad Hall sur Duel dans le Pacifique, le français Philippe Rousseau sur Hope and Glory ou La Forêt d’Emeraude… Tout est important dans la réalisation d’un film mais j’ai toujours une collaboration très étroite avec le chef opérateur. La phase de préparation est la plus importante. Plus on la peaufine et meilleur sera le résultat final. Quand on me demande si je suis sur un film en ce moment, les gens pensent toujours au tournage alors qu’un tournage, c’est finalement la phase la plus courte du processus créatif. Queen & Country (son nouveau film – ndlr), j’ai eu deux ans de pré-production pour cinq semaines de tournage. Il s’agit d’être toujours bien préparé. Pendant la préparation, je prends scène par scène, je travaille sur la qualité de l’image, le style, les éclairages et quand on tourne, j’ai déjà une idée précise du nombre de plans pour chaque scène, des exigences techniques et du découpage. Quand on commence à tourner, le film est fait à 80%. Le film change plus au montage finalement. On me demande souvent l’importance du scénario et de l’écriture. Ma réponse est que, l’écriture est un processus étendu et continu. Vous prenez ce scénario, vous travaillez sur les décors etc… à partir de lui. Et en choisissant les décors, vous réécrivez le scénario. Il y a eu 17 versions du script de Queen & Country. Rien de fondamental mais des petites modifications car le film murit. Puis d’autres idées surgissent à cause d’un acteur par exemple… Dans le montage aussi, l’écriture se poursuit. Le processus d’écriture d’un film vous accompagne tout au long de sa fabrication.

Les gens qui vous écoutent pourraient croire que finalement, vous n’avez jamais tourné un film chez vous, en Angleterre ! Parlons de Hope & Glory qui date de 1981. Le titre français était La Guerre à Neuf ans, ce qui n’est pas un si mauvais titre pour une fois. Est-ce que c’est cela que vous avez voulu montrer. La guerre, les bombardements etc… à travers les yeux d’un enfant, et aussi tout ce que la guerre peut apporter d’épouvantable mais aussi de liberté pour un enfant ?

C’était très proche de mon expérience en tant qu’enfant. Les hommes étaient partis à la guerre et je me souviens de mon horreur et de ma peur des femmes, de leurs mystères, de leurs sous-vêtements. Et j’étais beaucoup plus effrayés par les filles et les femmes, que par la guerre. Enfin sur certains aspects. La guerre, pour un enfant, représentait une sorte de terrain de jeu fantastique. Il y avait des feux d’artifices, ce n’était pas de vrais feux d’artifices, c’était des bombes, mais c’est ainsi que je le voyais. C’est ça que j’ai essayé de rendre compte. A la fin du film, il y a cette scène où le petit garçon retourne à l’école après l’été et tous applaudissent car l’école a été détruite. Et il y a cette phrase où un enfant dit « merci Adolph ». Cette phrase en avait choqué certains mais en fait, je pense que c’est là, la différence entre un enfant et un adulte.

Il y a un clin d’œil à David Lean dans Hope & Glory, quand le petit garçon regarde un film au cinéma où l’on aperçoit une scène que vous avez tournée vous et qui renvoie à Lean. Lui-aussi a été un cinéaste très voyageur. Quelles étaient vos relations avec lui ?

Quand j’ai fait Point Blank, il tournait La Fille de Ryan en Irlande et la MGM lui a envoyé une copie de Point Blank. Il m’a envoyé une lettre, comme une lettre de fan, et nous sommes devenu amis. Nous avons vécu des expériences extraordinaires ensemble. Quand je tournais Hope and Glory, Sarah Miles était mariée à Robert Bolt, qui était le scénariste de David Lean. Ils écrivaient ensemble son film sur Le Bounty quand Bolt a eu une crise cardiaque. Son fils a dit à David Lean qu’il ne voulait pas le voir. Sarah m’a confié que Robert était tellement perturbé et diminué, qu’il ne voulait pas que l’on entre en contact avec lui après son attaque. Et en réalité, ce que le fils de Robert Bolt voulait dire, c’est que son père ne voulait pas que David Lean le voit dans cet état. Et finalement, les deux ont été très blessés par ça. David était blessé car son ami ne voulait pas le voir. Quand Sarah m’a raconté cela, je suis allé trouver David et je lui ai expliqué. Il est devenu tout blanc. Il a attrapé le téléphone, il a appelé Robert Bolt et ils se sont mis à pleurer tous les deux au téléphone. Le lendemain, Robert et David ont recommencé à écrire ensemble. Ce fut quelque-chose que j’ai été heureux de pouvoir faire. C’était un tyran qui exigeait une immense discipline mais il était aussi fantastiquement romantique. Une fois à Cannes, il y avait un hommage qui lui était dédié. Il y avait un orchestre qui jouait la musique de ses films etc… David m’avait demandé de faire le discours sur lui. Nous étions là avec Omar Sharif et David réfléchissait à sa vie, et il a dit « Vous savez, la tragédie de ma vie, c’est que je n’ai jamais eu le courage de pourchasser les femmes que je voulais vraiment. J’ai toujours pris les femmes qui voulaient bien de moi ». Et à mon grand étonnement, ce sex-symbol d’Omar Sharif a dit « c’est l’histoire de ma vie ! » Je lui ai répondu que les femmes faisaient la queue pour le voir, comment pouvait-il dire ça. Il m’a répondu « oui, mais pas celles que je voulais ».

En revoyant vos films, on constate que vous avez travaillé avec les plus grands. Quelle est la part du choix de l’acteur dans la réussite d’un film ?

Évidemment, le casting est vital. Quand on voit un film qui fonctionne bien, on se dit toujours que jamais un autre acteur n’aurait pu le faire aussi bien. Je trouve que la phase du casting est toujours très difficile car plus vous avez une idée très précise du personnage et plus il est difficile de trouver un acteur qui colle. C’est quelque-chose de fascinant avec les stars. Cette capacité qu’elles ont de jouer des rôles très différents et de rester eux-mêmes. Il y a deux types d’acteurs. Il y a les comédiens comme Daniel Day Lewis qui s’immerge complètement dans un personnage, il ne reste plus aucune trace de lui en tant qu’homme. Il est envahit, possédé par le personnage. Et à l’opposé, il y a quelqu’un comme Humphrey Bogart par exemple, qui reste lui-même. Et pourtant, il arrivait à jouer des rôles très différents. C’est vraiment très mystérieux. C’est difficile d’arriver à comprendre quelqu’un comme Sean Connery, par exemple. Lui, avec son accent écossais à couper au couteau, pouvait recevoir un Oscar en jouant un flic irlandais ! Faut le faire quand même ! Je lui avais dit « Tu voudrais pas faire un effort pour changer d’accent quand même… » Il m’avait répondu : « Non. Si je parle pas comme ça, comment je peux savoir qui je suis ! » Et prenons Marcello Mastroianni. J’ai fait un film avec lui et pour moi, c’était un stradivarius. Un violon des plus fins, des plus perfectionnés, qui ne peut sortir que de beaux sons. Quand les scénarios sont très mauvais, lui, il sait les transformer. D’une certaine manière, on avait toujours pitié de lui. Il touchait toujours notre corde sensible. Quand il vivait avec Catherine Deneuve à Paris, je suis allé le voir une fois. Catherine m’a proposé un café, je l’ai remercié, elle est partie dans la cuisine et tout de suite Marcello m’a dit : « Tu peux pas savoir la vie de merde que j’ai ! Elle est froide, elle est terrible, regarde moi cette appartement !! Tout est très froid. » Et là Catherine revient et il dit « Aaaah Catherine, ma p’tite chérie… » Et moi au milieu, j’étais désolé pour ce pauvre homme qui pourtant, était en train de vivre avec juste Catherine Deneuve quand même !

Il comprenait bien l’anglais quand vous avez tourné avec lui le film Leo The Last ?

Pas vraiment, je ne peux pas dire qu’il parlait vraiment anglais. A chaque scène, je commençais à lui expliquer les choses et il disait « Non, non, John, montre-moi plutôt… Fais-le et je ferai comme toi. » Avec toute ma maladresse, j’essayais de faire Marcello Mastroianni jouant la scène et lui disait « Oh, c’est magnifique, j’ai tout compris, je vais le faire. » Et voilà, c’est comme ça qu’on a travaillé ensemble.

Vous avez eu un projet de Don Quichote avec lui, non ?

Oui, c’est vrai. Avec Gérard Depardieu en Sancho Panza. (la salle pouffe de rire – ndlr). Il n’était pas aussi gros à l’époque. C’était un casting magnifique pour un film qui ne s’est jamais fait.

Qu’est-ce qui s’est passé, c’est l’argent qui a manqué ? C’est un sujet un peu maudit décidément….

Oui, je sais bien. Il y a eu beaucoup de films sur ce sujet qui n’ont pas pu se monter. C’est une sorte de malédiction, en effet. On dirait que Cervantes l’en empêche depuis sa tombe.

Autre monstre sacré avec qui vous avez travaillé, c’est sur L’Exorciste II et c’était Richard Burton, qui n’avait pas la réputation d’être quelqu’un de très facile. Comment avez-vous travaillez ensemble ?

Je dois avouer que Richard Burton était déjà un peu à bout de force quand je l’ai dirigé. Ça n’a jamais été un bon acteur. En fait, il ne jouait qu’avec sa tête, son visage et sa voix. Son corps était complètement hors service. J’ai jamais trouvé qu’aucun acteur se suffisait à lui-même, il fallait qu’ils fassent quelque-chose alors que Richard Burton, lui, ne contribuait jamais, il ne mettait jamais du sien. Il donnait jamais ni plus ni moins que ce que vous lui demandiez. Il exécutait. Et ça… On sentait qu’il était complètement vidé par l’alcool etc… C’était plus qu’un zombie quand je l’ai dirigé. Je l’avais vu plusieurs fois sur scène et il avait une aura, un charisme, il portait le public avec lui. Mais au cinéma, ça ne marchait pas vraiment. Regardez les films qu’il a fait… Qui a Peur de Virginia Woolf par exemple, il est fabuleux mais c’est plus du théâtre filmé. A l’opposé, dans Cléopâtre de Mankiewciz, il est le point faible du film. Parce qu’il le rend théâtral. Pour tout vous dire, il n’était pas mon choix. Je voulais Jon Voight. Mais le studio trouvait qu’il fallait un nom comme Burton.

Justement, on s’était demandé à l’époque, ce qui vous avait motivé à tourner la suite d’un succès planétaire…

En fait, c’était la Warner qui m’avait contacté. J’avais lu le livre et j’avais été assez horrifié car pour moi, c’était un bouquin qui traitait de la torture sur un enfant. Donc, quand ils m’ont demandé de le faire, j’y ai vu la thématique fortement présente du Bien. Le roman était comme une réponse à L’Exorciste. Et on me proposait un budget très important pour le faire mais le public n’était pas intéressé par un film sur le Bien. Le public voulait en avoir pour son argent, il voulait plus d’horreur. Et donc certaines projections ont été houleuses. Le public jetait des tomates sur l’écran. Enfin du pop corn plutôt, et des boissons. C’est devenu une espèce de bide notoire. Et si vous avez la malchance d’avoir un bide connu, vous le portez toute votre vie. En gros, un conseil, si vous vous plantez, plantez-vous discrètement.

Vous évoquiez tout à l’heure Jon Voight pour ce projet. C’est quelqu’un que vous appréciez beaucoup. Qu’appréciez-vous particulièrement chez lui ? Pour Délivrance, il paraît que vous avez eu beaucoup de mal à la convaincre…

En effet, quand j’élaborais le casting de Délivrance, je voulais Jon Voight et lui était dans un sale état. Il venait de faire un film qui s’appelait American Boy et qui n’allait finalement pas sortir. Il a très mal vécu cela. Jon a toujours eu un rapport très ambivalent à son métier. Il ne s’y engageait pas complètement et là, il songeait à arrêter sa carrière. Et j’ai dû le convaincre en y passant des heures et des heures. J’insistais et il n’acceptait pas. Finalement, un jour, je l’ai appelé et je lui ai dis : » Écoute Jon, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu me dises oui ou non. Je vais compter jusqu’à dix. Et si tu ne me dis pas oui avant dix, je prendrai quelqu’un d’autre. » Et j’ai commencé à compter. Il m’a coupé tout de suite en disant : « Mais pourquoi dix ? Pourquoi pas 30 ? Je mérite bien 30 quand même ! » Je lui ai rétorqué que c’était comme ça, point final. J’ai compté jusqu’à dix et j’ai raccroché. Il m’a rappelé une heure après en disant qu’il était d’accord, qu’il le faisait. Après ça, il a raconté à tout le monde que je lui avais sauvé la vie. Parce qu’il était tellement mal à ce moment là, que le fait que je l’oblige à prendre ce rôle, ça lui avait sauvé la vie. Et pourtant, j’ai passé huit semaines à essayer de le tuer dans le film ! C’était un acteur adepte de la « Méthode » donc sa première réaction à une scène, c’était toujours de dire qu’elle était bonne avant de commencer à la sur-intellectualiser, avant de réfléchir beaucoup trop. Il perdait sa grâce naturelle alors que Burt Reynolds était exactement le contraire. Au début de chaque scène, il se demandait comment s’en sortir sans avoir l’air ridicule et du coup, il essayait de la bâcler le plus vite possible. Ils étaient très complémentaires et ils s’influençaient de manière très productive. L’un incitait l’autre à aller plus vite et l’autre incitait le premier à réfléchir davantage.

Jon Voight, on va le retrouver dans un autre film, Le Général que vous avez tourné en 1998. Il y joue un policier irlandais aux prises avec une espèce de gangster magnifique interprété par Brendan Gleeson…

Tout d’abord, un petit mot à propos de ce film. Jon Voight est très proche de ce que je disais tout à l’heure de Daniel Day Lewis. Il s’immerge complètement dans un personnage. Ici, il s’est complètement plongé dans ce rôle de flic irlandais. Je l’avais présenté à un vrai policier irlandais et c’était étrange, il s’est mis à marcher comme lui, à parler comme lui. Je lui avais même dit : « Mais arrête de tout lui pomper, il ne lui restera plus rien a ce pauvre bonhomme après ! »

Le personnage du surnommé Le Général est vraiment extraordinaire, on comprend qu’il vous ait attiré. Est-ce que l’idée de raconter une histoire typiquement irlandaise, vous qui vivez là-bas depuis des années, a également participé de vous attirer vers ce projet ?

Martin Cahill était un gangster très connu qui adorait s’amuser aux dépends de la police. Il a cambriolé ma maison d’ailleurs ! C’est une des raisons pour laquelle je voulais faire ce film. C’était un personnage très malfaisant, j’ai montré des choses qui montraient sa cruauté mais le public l’adorait. C’est un des mystères du cinéma, on peut s’identifier à toute sorte de personne. Donc si vous faites un film sur un personnage méchant, dans un sens, l’acte de faire ce film, de vouer autant d’argent et de temps à le faire, ça devient presque une sorte de célébration, quelque soit nos intentions.

Pourquoi avoir tourné le film en noir et blanc ?

Quand j’étais à la BBC à mes débuts, tout était en noir et blanc. Point Blank avait été mon premier film en couleur. Et j’ai eu beaucoup de difficultés à me décider sur comment gérer cela. A la fin, j’ai filmé chaque scène avec une seule couleur en commençant par les couleurs froides comme le gris ou le bleu et en balayant tout le spectre des couleurs en allant progressivement vers le rouge, qui correspondait à la façon dont le personnage trouvait d’une certaine manière son humanité. Il y avait eu un mémo d’un des pontes de la MGM qui disait que c’était pas possible de montrer ce film. Parce qu’il y avait une scène où tout était vert, un bureau, les costumes de tous les personnages etc… Il pensait que ça allait être ridicule. Mais bien entendu, ce qui s’est passé, c’est que certaines de ces teintes sont devenues plutôt marron ou jaune. Personne n’a jamais remarqué cela. Ça a donné une sorte d’harmonie. Choisir la palette de couleurs pour un film, c’est toujours très difficile. C’est plus facile maintenant, depuis qu’on tourne en numérique, car on a un contrôle complet sur la couleur. Avant, les pellicules Eastman Kodak avaient tendance à être très saturées, c’était désastreux. Pour Le Général, il y avait beaucoup de scènes à tourner dans la rue et je refusais de voir des voitures rouges ou des vestes jaunes sur des personnes en arrière-plan. Parce que la marque d’un bon film, c’est que chaque élément est prévu, intentionnel. Lorsqu’on voit un film, on doit pouvoir se dire après quelques minutes, que le réalisateur a vraiment tout pensé. C’est pour ça que j’ai tourné en noir et blanc. Pour pouvoir éliminer ces couleurs étrangères qui n’auraient rien à voir avec mon film. Du coup. J’ai pu enlever cette couche et révéler ce qui était en-dessous du Dublin contemporain.

Le film fait parfois penser à Scorsese, Les Affranchis par exemple. A un moment dans une scène, Martin Cahill a un geste amical envers quelqu’un et soudain il se reprend et dit « Allez c’est bon, on est quand même pas des tantouzes de rital ! » Est-ce que c’est justement un clin d’œil à Scorsese ?

Pendant tout le temps durant lequel j’ai fait ce film, je n’ai jamais pensé à Martin Scorsese. En tout cas, je ne suis pas influencé par le cinéma de Scorsese. Par contre, lui a été très influencé par le mien. Et si vous regardez bien Mean Streets, à un moment, vous pouvez voir un poster au second plan de Point Blank !

Comme celle de Scorsese justement, votre carrière permet de mesurer un peu l’évolution du cinéma. Est-ce que l’on peut dire qu’il est de plus en plus difficile de financer des projets ambitieux ? D’autant que vous avez connu une période où les films personnels et ambitieux pouvaient avoir du succès.

Oui, c’est de plus en plus difficile. Et je pense qu’à la fin des années 60 et dans les années 70, c’était plus facile de faire des films très ambitieux avec le système de l’époque. Bien évidemment, aujourd’hui, avec les films de studio qui coûtent des centaines de millions de dollars, on vous classe dans un ghetto artistique. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’à cette époque, les grands studios avaient perdu un peu confiance en eux, notamment avec l’arrivée de la télévision. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont alors pensé que de jeunes réalisateurs sauraient quoi faire, auraient des idées. Et ils nous ont donné notre chance, avec plus de marge de manœuvre. Donc on a vu éclore des cinéastes comme Scorsese, Coppola et tout un groupe de réalisateurs qui ont redonné de l’énergie au cinéma de l’époque. Puis, les studios ont été repris par de grandes corporations et tous les films sont maintenant fait par des comités. Si vous soumettez un scénario aujourd’hui, vous vous retrouvez avec un retour accompagné d’une quarantaine de pages de notes rédigées par 4 ou 5 personnes différentes. Ils vous demanderont des changements qui sont souvent à l’opposé les uns des autres puis ils vous obligeront à faire des changements sans vous donner l’argent. Ça devient au final un script semblable à plein d’autres scripts.

Justement, voici une citation de vous : « Le cinéma, c’est de l’argent qu’on transforme en lumière en espérant que cette lumière rapportera de l’argent. »

Oui, j’avais écrit un livre qui s’appelle « L’argent transformé en lumière« . Une partie du mystère du cinéma est cette combinaison entre plateaux, costumes, argent, gens… Toutes ces choses se combinent et à la fin, tout ce qui reste, c’est une lumière projetée sur un écran. Et c’est bien pourquoi tout cet argent pose autant de problèmes. Quand vous mettez de votre argent pour construire un hôtel, vous regardez ce bâtiment et vous êtes capable de le toucher, c’est solide. Mais quand vous mettez de l’argent sur un film, ça devient juste des éclairs de lumière sur un écran. C’est tout ce que pouvez toucher et c’est difficile de le retransformer en argent.

Vous avez dû renoncer à plusieurs projets au cours de votre carrière. Y’a t-il un projet auquel vous pensez toujours avec beaucoup de regrets.

Oui, comme beaucoup de réalisateurs, j’ai passé plus de temps sur des films qui ne se sont pas faits que sur des films qui se sont faits. Parce que vous travaillez sur un scénario que vous développez, qui ne se fait pas, vous y renoncez ou vous n’arrivez pas a réunir le casting ou les financements… Et pour diverses raisons, beaucoup de projets tombent à l’eau. J’avais écrit un scénario avec Neil Jordan qui s’appelait Broken Dream. C’était un film sur la fin du monde. J’ai essayé à plusieurs reprises de le faire mais malheureusement, c’était perçu comme un film d’auteur alors que pour le faire, il nous fallait un très gros budget. C’est un grand écart que je n’ai jamais réussi à faire. Une fois, on était à deux semaines du début du tournage et ça ne s’est pas fait. Donc oui, je ressens une certaine amertume mais maintenant, je commence à lâcher l’affaire et de toute façon, il y a eut beaucoup de films sur la fin du monde depuis alors… Mon intention était d’être le premier à le faire, j’ai pas envie d’être le dernier aujourd’hui. Sinon, oui, j’ai d’autres scénarios qui ne se feront sans doute jamais. Parce que je serais mort d’ici là.

ATTENTION SPOILER SUR QUEEN & COUNTRY

Aujourd’hui, vous revenez donc avec un nouveau film, Queen & Country. Dans celui-ci, le héros et son acolyte ont affaire à un sergent particulièrement obtus. Et ils se vengent de lui d’une façon très satisfaisante pour le spectateur. Il y a un plaisir ressenti devant cette vengeance. Mais à la fin, il y a une scène où l’on voit que cette vengeance a détruit ce sergent. Est-ce qu’il ne s’agit pas là d’une forme de morale cinématographique, celle de donner sa chance à chaque personnage ?

C’était en 1952 que ça s’est passé, juste après la guerre. Tout changeait. L’Empire britannique, qui était le plus grand Empire de tous les temps, s’est écroulé en l’espace de quelques années et a disparu. Donc passer de l’état d’Empire à celui d’une petite île isolée sur la côte européenne, a été un passage qui est incarné dans le film par ces aînés (les vieux officiers) qui s’accrochent encore à l’Empire alors que les plus jeunes sentent le vent du changement qui souffle et ils se disent que finalement, la vie peut devenir plus belle, que la royauté disparaîtra petit à petit. Sauf qu’on a assisté au couronnement de la Reine Elizabeth à l’époque, alors qu’au contraire, on pensait qu’on allait se débarrasser de toutes ces idioties. Mais ces tensions avec le personnage d’Ophelia (qui appartient à ce monde de la royauté) qui s’auto-prénomme ainsi et qui a cette relation avec ce jeune garçon qui est un roturier, chose impossible à l’époque… Cette histoire s’inspire d’une relation que j’ai eu avec une fille qui ne me disait pas son vrai prénom car elle ne voulait pas que je sache qu’elle était aristocrate. C’était intéressant de voir qu’à l’époque, ces relations là étaient vouées à l’échec. Mais on était à un tournant générationnel en tout cas, exprimé par les personnages les plus jeunes dans le film.

FIN SPOILER SUR QUEEN & COUNTRY

On voit dans le film que la famille du personnage principal vit près de Shepperton où se trouvent de grands studios de cinéma. Vous-même vous y viviez quand vous étiez jeune ?

Oui, notre maison était précisément sur cette petite île que l’on voit dans le film. Quand notre maison a été bombardée, c’est là que notre mère nous a emmené. En fait, mon grand-père maternel avait un pub à Londres, sur les docks. Et quand Londres a été bombardé par les zeppelins, il avait fait construire cette maison pour sa famille et donc ma mère. Et quelques années plus tard, ce fut au tour de ma mère de nous y emmener. On est tous très attachés à cette maison dans la famille.

Le cinéma a une importance capitale dans le film, Casablanca, Rashomon, L’inconnu du Nord-Express… On a l’impression que le personnage principal vit en partie à travers le cinéma. C’était votre cas à vous aussi ?

A l’époque, aller au cinéma était quelque-chose très important dans la vie des gens. Nous avons tous vécu avec ces références au cinéma. A cette époque, on ne voulait pas forcément devenir cinéastes mais ça faisait partie de notre vie. Tout le monde allait au cinéma deux fois par semaine, c’était banal. C’était surtout des films américains. Cela dit, en Angleterre, il y avait aussi un vrai cinéma comme celui de Carol Reed, David Lean… Le cinéma était une partie importante de nos vies et toutes nos références venaient de lui. Cet échange de clins d’œil entre les deux personnages dans le film, était monnaie courante entre les jeunes de l’époque.

Vous avez écrit « Quand je regarde ce que j’ai fait, je me sens étranger à moi-même. Je me reconnais à peine dans le réalisateur de ces films ? J’ai l’impression d’avoir usurpé l’identité d’auteur… » A votre avis, le jeune homme que vous étiez avant de réaliser des films, que penserait t-il de vous aujourd’hui ?

Bon… Je suppose que j’ai dû dire ça à un moment donné. C’est assez vrai. Quand on vieillit, on se revoit jeune homme comme un étranger. On ne se reconnaît pas. Et je ne me sens même pas responsable de ce que ce gars-là a fait. Je lui ai pardonné. Arrivé à un certain point dans sa vie, on parvient à être indulgent avec soi-même. Je vois bien ce petit bonhomme mais pour moi, c’est quelqu’un d’autre. Même si les films qui ont été fait me sont attribués et que parfois je reçois des éloges pour eux, je dois dire que je ressens un peu un sentiment d’étrangeté. Comme s’ils appartenaient à quelqu’un d’autre. En l’occurrence celui-là, je l’ai fait l’année dernière donc… Je ne peux pas vraiment m’en départir !

Bande-annonce de Queen and Country :