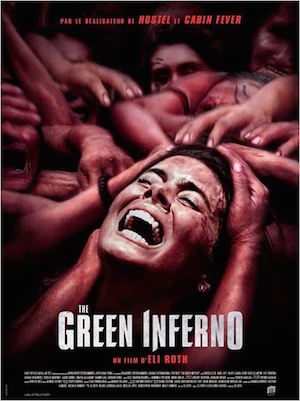

Nom : The Green Inferno

Père : Eli Roth

Date de naissance : 2013

Majorité : 16 octobre 2015

Type : Sortie e-cinema

Nationalité : USA

Taille : 1h40 / Poids : 6 M$

Genre : Horreur

Livret de famille : Lorenza Izzo (Justine), Ariel Levy (Alejandro), Aaron Burns (Jonah), Kirby Bliss Blanton (Amy), Magda Apanowicz (Samantha), Ignacia Allamand (Kara), Daryl Sabara (Lars), Nicolás Martínez (Daniel)…

Signes particuliers : Le tant attendu Green Inferno d’Eli Roth débarque enfin en France en e-cinema. Bienvenu dans l’enfer vert !

UN STEACK BIEN ÉPAIS ET SAIGNANT S’IL VOUS PLAÎT !

LA CRITIQUE

Résumé : Un groupe d’activistes new-yorkais se rend en Amazonie et tombe entre les mains d’une tribu particulièrement hostile. L’INTRO :

L’INTRO :

Entre ses activités de producteur, d’acteur, de scénariste, de guest chez les copains, au cinéma, à la télévision, dans les suppléments vidéo, Eli Roth n’a presque plus le temps de réaliser des films ! Et c’est bien dommage car à chaque fois qu’il dégaine sa caméra, le geek nourri à la contre-culture bisseuse fait sacrément mal par là où ça passe. En l’occurrence, ça passe par nos rétines imprégnées d’images chocs si radicalement incrustées, qu’on ne pourra jamais plus les oublier. Fer de lance de sa génération dans le créneau d’un cinéma de genre old school, Eli Roth n’a pour l’heure, signé que quatre longs-métrages en treize ans d’activité bien remplie, dont deux qui s’apprêtent à sortir cette année. Si Cabin Fever lui avait permis de se faire un nom, c’est la saga Hostel qui l’avait définitivement installé sur un trône, d’où son ami Tarantino le présente comme rien de moins que « le sauveur du cinéma d’horreur ». Alors que 2015 sera l’année de son petit dernier, Knock Knock avec Keanu Reeves, ce sera surtout l’occasion d’enfin pouvoir découvrir son fameux Green Inferno, tourné en 2013, et qui patientait sagement depuis. L’attente autour de ce shocker prometteur aura été sacrément longue, mais le jeu en valait vraiment la chandelle. L’AVIS :

L’AVIS :

Avec Green Inferno, Eli Roth rend un hommage vibrant au cinoche bis des années 80, et plus particulièrement aux films dits « de cannibales », sous-genre qui aura connu son heure de gloire au tout début des eighties, sous l’impulsion des Ruggero Deodato, des Bruno Mattei, des Sergio Martino et autre Umberto Lenzi, ces faiseurs transalpins (ou ibérique, quand Jess Franco s’invitait à la fête) qui lui ont donné ses lettres de noblesse. Cannibal Ferox, Horror Cannibal, Terreur Cannibale, la Secte des Cannibales, Mondo Cannibale, le précurseur Cannibalis, Le Dernier Monde Cannibale, L’esclave Blonde, La Montagne du Dieu Cannibale (aaaah, Ursula Andress nue sur son poteau, on ne s’en est jamais remis), la liste est longue et on en passe des rouges sang et des pas mûrs. Au milieu de cette foison de métrages s’immergeant au fin fond de la jungle amazonienne à la rencontre de tribus primitives amatrices de chair humaine, le mythique Cannibal Holocaust de Deodato, le mètre-étalon, le chef-d’œuvre absolu sorti en 1980, et qui avait vraiment lancé une mode frénétique dans laquelle beaucoup se sont engouffrés. Aujourd’hui, quelques décennies après la fin de cette époque bénie des dieux de l’hémoglobine, Eli Roth intervient tel un archéologue cinéphile. Le cinéaste creuse dans les tréfonds du bis et exhume l’antique recette sacrée, pour redonner vie à ces histoires de « pauvres occidentaux » tombés en plein cauchemar et affrontant l’horreur la plus viscérale et terrifiante qui soit, capturés par des indigènes peinturlurés et mangeurs de chair humaine, avec leurs os dans le nez et leurs rites sacrés à faire passer une intronisation dans la confrérie du Saint-Nectaire, pour un truc pas bizarre du tout. Eli Roth tape en plein dans notre nostalgie, et fait remonter à la surface des souvenirs de vidéoclubs aux VHS si savoureuses. En grand enfant du bis et en esthète du gore qu’il est, le cinéaste signe bel et bien le film que l’on attendait. Mieux que quiconque, Roth connaît sur le bout des doigts ses classiques et ça se voit. Un plan survolant la jungle amazonienne qui n’est pas sans rappeler l’ouverture de Cannibal Holocaust, une trame qui reprend tous les éléments fondateurs des films précités, un malheureux dévoré à la façon Le Jour des Morts-Vivants de Romero… Les références, ou plutôt les clins d’œil malicieux d’un addict au genre, sont légion dans Green Inferno, sorte de relecture à la fois old school et moderne de Cannibal Holocaust et Cannibal Ferox. Passée une exposition un brin longuette, alors que le spectateur trépigne d’impatience de voir les festivités commencer, Eli Roth se métamorphose alors en virtuose de l’horreur insoutenable, et nous balance furieusement dans sa sauvagerie étourdissante. Ce petit ménagement introductif, d’une bonne demi-heure, n’aura comme effet, que de renforcer le pouvoir cauchemardesque du récit à venir, alors que l’on connaît désormais les protagonistes de l’affaire, que l’on a eu le temps de s’attacher à certains… ou pas. Et dans ce cas, l’exutoire salvateur n’en sera que meilleur alors que la main de la différence culturelle va s’abattre sur nos naïfs américains venus se frotter à la réalité des contrées les plus reculées du globe !

Eli Roth tape en plein dans notre nostalgie, et fait remonter à la surface des souvenirs de vidéoclubs aux VHS si savoureuses. En grand enfant du bis et en esthète du gore qu’il est, le cinéaste signe bel et bien le film que l’on attendait. Mieux que quiconque, Roth connaît sur le bout des doigts ses classiques et ça se voit. Un plan survolant la jungle amazonienne qui n’est pas sans rappeler l’ouverture de Cannibal Holocaust, une trame qui reprend tous les éléments fondateurs des films précités, un malheureux dévoré à la façon Le Jour des Morts-Vivants de Romero… Les références, ou plutôt les clins d’œil malicieux d’un addict au genre, sont légion dans Green Inferno, sorte de relecture à la fois old school et moderne de Cannibal Holocaust et Cannibal Ferox. Passée une exposition un brin longuette, alors que le spectateur trépigne d’impatience de voir les festivités commencer, Eli Roth se métamorphose alors en virtuose de l’horreur insoutenable, et nous balance furieusement dans sa sauvagerie étourdissante. Ce petit ménagement introductif, d’une bonne demi-heure, n’aura comme effet, que de renforcer le pouvoir cauchemardesque du récit à venir, alors que l’on connaît désormais les protagonistes de l’affaire, que l’on a eu le temps de s’attacher à certains… ou pas. Et dans ce cas, l’exutoire salvateur n’en sera que meilleur alors que la main de la différence culturelle va s’abattre sur nos naïfs américains venus se frotter à la réalité des contrées les plus reculées du globe ! Qu’on se le dise sans détour, les péloches bisseuses d’antan avaient pour vocation d’assouvir les fantasmes régressifs des spectateurs. De l’hémoglobine qui tâche par litrons, de la nudité gratuite pour se rincer l’œil, des scènes épouvantables pour projeter à l’écran nos pulsions enfouies, si possible, toujours pires que le film du voisin passé juste avant, histoire de grimper encore un peu haut sur le massif de l’insoutenable, et dans certains cas, un message écolo pas des plus finauds et souvent fumeux, juste histoire de cautionner la proposition avilissante. Avec Green Inferno, Eli Roth réalise le grand chelem, ou presque. L’hémoglobine y est aussi abondante que les bouteilles de vin dans la cave de Gérard Depardieu, les séquences épouvantables sont au rendez-vous et certaines ne sont pas prêtes de s’effacer de nos mémoires tant l’expérience proposée est viscérale, le message politico-écolo est de ressorti, à la nuance que Roth le pousse un peu plus loin, glissant une réflexion assez maline et audacieuse sur le militantisme actuel, au risque de froisser les concernés (ce qui ne loupera pas, le film ayant fait l’objet de pétitions à son encontre). Notre brochette d’activistes de pacotille, emmenée par l’un des plus gros cyniques que la terre ait jamais porté, va faire la douloureuse expérience de la réalité du terrain en se confrontant aux pires extrêmes. Et le cinéaste de réfléchir, l’air de rien, sur des concepts comme les limites de notre engagement pour une cause quand elle entre en conflit avec notre intégrité et marche sur les plates bandes de notre zone de confort, sur le bien et le mal à travers les différences culturelles, ou encore, comme avec Hostel il y a quelques années, sur les fondations branlantes de notre propre morale quand elle est mise à rude épreuve. Encore une fois, Eli Roth a oublié d’être bête, et Green Inferno distille quelques grammes d’intelligence alors que le cinéaste n’oppose pas des gentils ricains contre des méchants autochtones, préférant y voir le choc de deux cultures radicalement opposées, à l’image de ces magnifiques scènes de vie peignant les coutumes de ces indiens amazoniens avec en naturel presque désarmant. Reste la question de la nudité, présente mais avec parcimonie, par l’entremise de la sublime Lorenza Izzo, femme à la ville du réalisateur, et qui dégage un charme fou, à tel point que l’on a pas besoin de voir grand-chose de son anatomie pour éprouver quelques picotements bien sentis. Un soupçon de frustration reste en pointillé mais qu’importe, Green Inferno est si généreux, si intense, si bouillonnant, si barbare.

Qu’on se le dise sans détour, les péloches bisseuses d’antan avaient pour vocation d’assouvir les fantasmes régressifs des spectateurs. De l’hémoglobine qui tâche par litrons, de la nudité gratuite pour se rincer l’œil, des scènes épouvantables pour projeter à l’écran nos pulsions enfouies, si possible, toujours pires que le film du voisin passé juste avant, histoire de grimper encore un peu haut sur le massif de l’insoutenable, et dans certains cas, un message écolo pas des plus finauds et souvent fumeux, juste histoire de cautionner la proposition avilissante. Avec Green Inferno, Eli Roth réalise le grand chelem, ou presque. L’hémoglobine y est aussi abondante que les bouteilles de vin dans la cave de Gérard Depardieu, les séquences épouvantables sont au rendez-vous et certaines ne sont pas prêtes de s’effacer de nos mémoires tant l’expérience proposée est viscérale, le message politico-écolo est de ressorti, à la nuance que Roth le pousse un peu plus loin, glissant une réflexion assez maline et audacieuse sur le militantisme actuel, au risque de froisser les concernés (ce qui ne loupera pas, le film ayant fait l’objet de pétitions à son encontre). Notre brochette d’activistes de pacotille, emmenée par l’un des plus gros cyniques que la terre ait jamais porté, va faire la douloureuse expérience de la réalité du terrain en se confrontant aux pires extrêmes. Et le cinéaste de réfléchir, l’air de rien, sur des concepts comme les limites de notre engagement pour une cause quand elle entre en conflit avec notre intégrité et marche sur les plates bandes de notre zone de confort, sur le bien et le mal à travers les différences culturelles, ou encore, comme avec Hostel il y a quelques années, sur les fondations branlantes de notre propre morale quand elle est mise à rude épreuve. Encore une fois, Eli Roth a oublié d’être bête, et Green Inferno distille quelques grammes d’intelligence alors que le cinéaste n’oppose pas des gentils ricains contre des méchants autochtones, préférant y voir le choc de deux cultures radicalement opposées, à l’image de ces magnifiques scènes de vie peignant les coutumes de ces indiens amazoniens avec en naturel presque désarmant. Reste la question de la nudité, présente mais avec parcimonie, par l’entremise de la sublime Lorenza Izzo, femme à la ville du réalisateur, et qui dégage un charme fou, à tel point que l’on a pas besoin de voir grand-chose de son anatomie pour éprouver quelques picotements bien sentis. Un soupçon de frustration reste en pointillé mais qu’importe, Green Inferno est si généreux, si intense, si bouillonnant, si barbare. Avec Green Inferno, les amateurs d’un pan hystérique du cinéma bis italien des eighties vont jubiler de plaisir face à une madeleine de Proust retrouvée. Eli Roth dresse la table, sert le repas fumant, offre le dessert et le café, et débarrasse la table en nous laissant repus et satisfait. Dernier détail qui a sa petite importance non négligeable, Green Inferno aura bénéficié de moyens, témoignant du regain d’intérêt de l’industrie cinématographique pour le cinéma de genre, commercialement plus rentable qu’elle ne le pensait à une époque où elle n’osait plus trop s’y aventurer. Des moyens pas débordant ou surdimensionnés (6 M$), mais des moyens honnêtes pour laisser libre court au réalisateur afin de matérialiser ses idées et de livrer le film optimal souhaité. Exit tout studio reconstituant maladroitement la jungle, Green Inferno a été tourné directement au Pérou et au Chili pour plus d’impact et de réalisme. Exit également les ellipses passant sur les passages couteux, Green Inferno se paye par exemple, le luxe d’un crash aérien dément, que l’on vit de l’intérieur avec un profond sentiment d’immersion tétanisant. Brutal et déchaîné, en plus d’être formellement splendide, le revival tant attendu d’Eli Roth est un pied monstre. Et puis, entre nous, quelle affiche superbe et bandante !

Avec Green Inferno, les amateurs d’un pan hystérique du cinéma bis italien des eighties vont jubiler de plaisir face à une madeleine de Proust retrouvée. Eli Roth dresse la table, sert le repas fumant, offre le dessert et le café, et débarrasse la table en nous laissant repus et satisfait. Dernier détail qui a sa petite importance non négligeable, Green Inferno aura bénéficié de moyens, témoignant du regain d’intérêt de l’industrie cinématographique pour le cinéma de genre, commercialement plus rentable qu’elle ne le pensait à une époque où elle n’osait plus trop s’y aventurer. Des moyens pas débordant ou surdimensionnés (6 M$), mais des moyens honnêtes pour laisser libre court au réalisateur afin de matérialiser ses idées et de livrer le film optimal souhaité. Exit tout studio reconstituant maladroitement la jungle, Green Inferno a été tourné directement au Pérou et au Chili pour plus d’impact et de réalisme. Exit également les ellipses passant sur les passages couteux, Green Inferno se paye par exemple, le luxe d’un crash aérien dément, que l’on vit de l’intérieur avec un profond sentiment d’immersion tétanisant. Brutal et déchaîné, en plus d’être formellement splendide, le revival tant attendu d’Eli Roth est un pied monstre. Et puis, entre nous, quelle affiche superbe et bandante !

LA BANDE-ANNONCE :

Par Nicolas Rieux