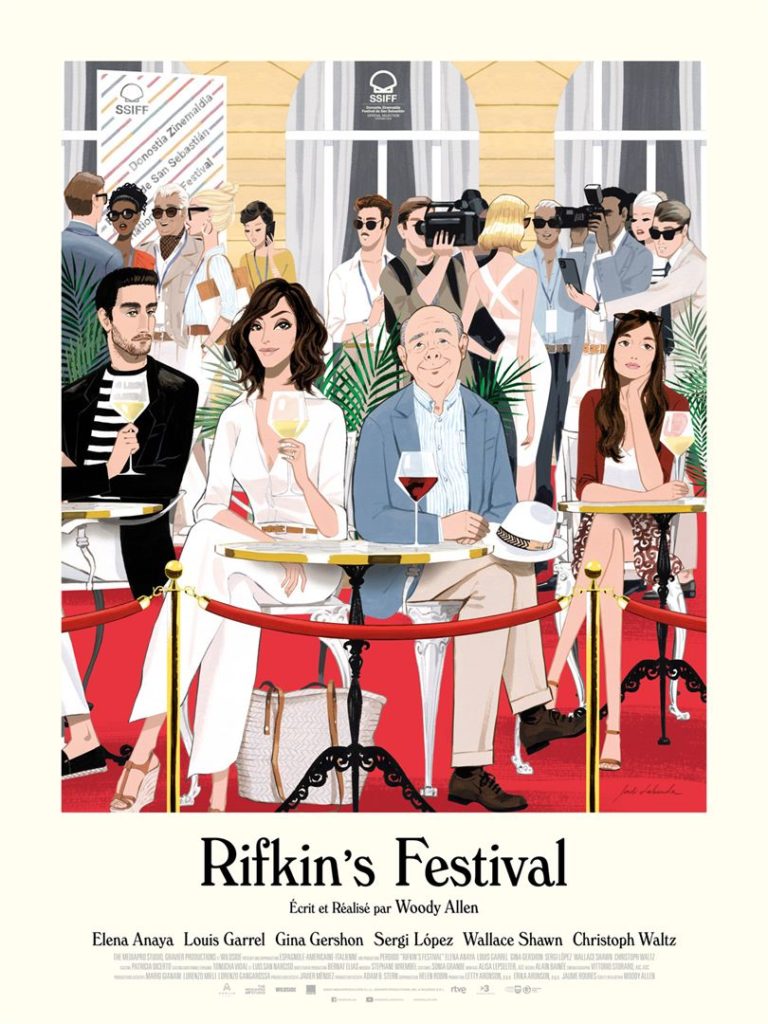

Nom : Rifkin’s Festival

Père : Woody Allen

Date de naissance : 2021

Majorité : 13 juillet 2022

Type : sortie en salles

Nationalité : USA

Taille : 1h32 / Poids : NC

Genre : Comédie

Livret de Famille : Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon…

Signes particuliers : Retour manqué pour Woody Allen.

Synopsis : Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

FESTIVAL DE NIAISERIES

NOTRE AVIS SUR RIFKIN’S FESTIVAL

Le stakhanoviste new-yorkais est de retour. Cela faisait trois ans que son nom n’était apparu sur une affiche, depuis la sortie d’Un jour de pluie à New-York (avec Timothée Chalamet et Elle Fanning) remontant à 2019. Ce dernier film n’avait d’ailleurs reçu qu’une sortie technique aux Etats-Unis, suite aux accusations d’inceste de sa fille adoptive Dylan Farrow. Ces déclarations, en pleine vague #MeToo, a isolé Woody Allen de l’industrie cinématographique américaine. Difficile dès lors de financer des films sans passer par la case Europe, à l’instar d’un certain Roman Polanski. C’est donc en Espagne que le cinéaste de la Côte Est a posé ses valises et plus précisément à San Sebastian, cinéphiliquement reconnu pour son festival de films. Et c’est d’ailleurs tout l’enjeu de ce Rifkin’s Festival, présenté en 2020 à ce même festival et dont la diégèse s’installe autour de cet événement. Mort Rikfin (Wallace Shawn) est un ancien maître de conférences de cinéma qui accompagne sa femme Sue (Gina Gershon) à San Sebastian, attachée de presse d’un réalisateur français, Philippe (Louis Garrel). Alors que Mort soupçonne une liaison entre le cinéaste et son épouse, il s’éprend d’une cardiologue espagnole, Joanna.

Le premier élément qui saute aux yeux devant Rifkin’s Festival est sa bien étrange laideur. Pourtant shooté par Vittorio Storaro (à qui on doit les écrins d’images inoubliables d’Apocalypse Now de Coppola ou 1900 de Bertolucci), le long-métrage s’approche visuellement plus d’un téléfilm perdu dans le catalogue Amazon Prime qu’à Manhattan. Deux traitements d’images semblent d’ailleurs se superposer le long du film. D’un côté, les séquences « réalistes » dignes de stock shots gratuits et de l’autre, des scènes « fantasmées » d’hommage aux cinéastes favoris d’Allen : Godard, Truffaut, Fellini, Bergman. Cette dualité dans l’étalonnage perturbe, d’autant qu’elle souligne les problèmes d’écriture de cette bluette comique. Comme à son habitude, le New-Yorkais s’adonne à un marivaudage bourgeois, entrecoupé d’instants de réflexions existentialistes. Mort, cinéphile hagard et dépassé par l’évolution du 7e art, se mue en projection semi-autobiographique d’un Woody Allen tout aussi perdu par l’évolution de l’industrie, symbolisée par l’émergence des plateformes de streaming. Dans une récente interview avec Alec Baldwin, il affirme avoir « perdu de son enthousiasme pour le cinéma » et sous-entend que son prochain film (le 50e !), qui sera tourné en français, pourrait être le dernier.

C’est d’ailleurs l’une des questions qui taraude l’esprit pendant le visionnage : pourquoi diable revenir au cinéma à 86 ans… Pour ça ? Car si cette romance ne manque pas de charme ou de verbes à quelques trop rares instants, l’ensemble patine dans une structure surannée. Que ce soit les dialogues pompeux, la mise en scène théâtrale et les situations programmatiques, le réalisateur semble rendre une copie très académique. Une cuvée Allen manquant cruellement d’acidité, d’un regard critique, voire cynique sur ses personnages qui semblent prisonniers des confins de la niaiserie et de la bêtise. Et ce n’est pas les interprètes qui changeront la donne, même avec leur solide bagage. Révélé dans Manhattan (l’un des plus grands Woody), Wallace Shawn semble ici hébété par les situations comiques, quand Louis Garrel en fait beaucoup trop pour ridiculiser son personnage de cinéaste « avant-gardiste ».

Toutefois, un seul élément égaye la vision de ce Rifkin’s Festival. Désormais ostracisé par l’industrie, Allen joue la carte de la nostalgie cinéphilique et décide de renvoyer les spectateurs à ses amours de jeunesse. À travers quelques séquences en noir et blanc, il rejoue, sur un ton souvent parodique, des classiques l’ayant construit : la candeur du trio de Jules et Jim, le château de Citizen Kane ou encore la douceur romantique d’Un homme et une femme de Lelouch. Autant de saynètes qui s’offrent comme des gourmandises à nos yeux, sous la forme d’un voyage conceptuel et empli de lyrisme. Dans l’une d’entre elles, reprenant la célèbre séquence d’échec avec la mort du Septième Sceau de Bergman, Allen nous donne peut-être la réponse à ses névroses. Un Mort et une Mort (jouée par Christoph Waltz) qui se renvoient à leur condition névrosée, à coup de jolies joutes verbales. Et à la Faucheuse de suggérer au cinéphile de prendre soin de lui.

Si l’on se dirige vraisemblablement vers la fin de carrière d’un immense cinéaste, on préfèrera se souvenir de ses chefs d’œuvres, d’Annie Hall à Café Society, plutôt qu’à cette toute petite comédie dont les situations éculées peineront à convaincre les réfractaires du new-yorkais, tout comme ses plus fidèles adeptes. En cela, Rifkin’s Festival ressemble plus à l’introduction d’un chant du cygne plutôt qu’à une honnête œuvre testamentaire. La difficile conclusion d’un réalisateur dont l’allure gauche et la plume raffinée auront maquillé les visages de nombreux sourires depuis les années 60. La fin d’une ère et sûrement, le début d’une autre.

Par Louis Verdoux