Carte d’identité :

Nom : Mil gritos tiene la noche (aka Pieces)

Père : Juan Piquer Simon

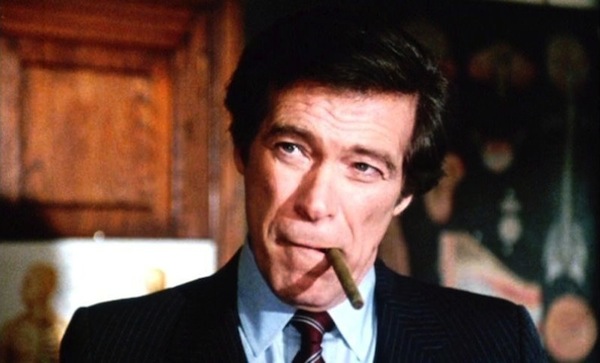

Livret de famille : Ian Serra (Kendall), Paul L. Smith (Willard), Jack Taylor (Pr. Brown), Lynda Day George (Mary), Edmund Purdom (proviseur), Frank Braña (Holden), Christopher George (Lt Braken), Gérard Tichy (Jennings), Isabel Luque (Sylvia)…

Date de naissance : 1982

Majorité au : Juin 2011 (en DVD)

Nationalité : Espagne, USA, Porto-Rico

Taille : 1h25

Poids : Petit budget

Signes particuliers (+) : Un bon vieux slasher eighties authentique avec tout ce qu’il faut de fun, de nudité (bien gratuite) et de gore (qui tâche au point que même le K2R ne peut rien faire)… Bref, tout pour réjouir les amateurs du genre. Un petit must ibérique bien amusant et surtout bien bien bisseux !

Signes particuliers (-) : Bon, concrètement, on ne va pas se le cacher, cinématographiquement parlant, c’est tout pourri. Fun, mais tout pourri. De la réal au jeu des comédiens en passant par les dialogues, la technique ou la musique mais surtout, le scénario surréaliste de bêtise !

UN LEATHERFACE DISCOUNT OFFICIE DANS UN CAMPUS…

Résumé : Boston, 1942, un jeune garçon assassine sa mère à coups de hache après que celle-ci l’ait surpris en train de faire un puzzle érotique. 40 ans plus tard une série de meurtres à la tronçonneuse ont lieu sur un campus.

Tristement disparu en janvier 2011, Juan Piquer Simon appartenait à cette génération des Jean Rollin, des Jess Franco, des Armando de Ossorio, des Fulci et autres Joe d’Amato ou Mattéï. Ces passionnés qui ont œuvré avec ferveur pendant des décennies, pour faire exister le cinéma de genre européen. Qu’ils étaient espagnols, italiens ou français, ces « petits géants » ont mérité leur statut de metteurs en scène incontournables et leur cinéma, souvent fait de bouts de ficelles usés et de vieux clou rouillés, trouvait dans l’amour qui s’en dégageait, de quoi combler ses carences.

L’ibérique a grandi et vécu dans l’amour inconditionnel du cinéma américain. Né à Valence, sa passion l’a conduit à côtoyer et à travailler jeune, pour les réalisateurs venant profiter des décors voisins d’Almeria, propices aux westerns spaghetti. Le genre, Simon tombe dedans. Et dès les années 60, il devient réalisateur et vouera sa vie à l’horreur, au fantastique à la science-fiction… En 1982, le cinéma américain connait une vague qu’il était impossible d’ignorer : le slasher. Les succès très populaires de films comme Halloween ou Vendredi 13 ont incité les réalisateurs de genre européens à s’engouffrer dans la brèche. Juan Piquer Simon s’y met à son tour et signe Mil gritos tiene la noche (littéralement : mille cris dans la nuit) alias Pieces en anglais. Un pur slasher en huis clos se déroulant entièrement sur le campus d’une université de Boston où un maniaque sévit en mutilant atrocement des étudiantes à la tronçonneuse. Bien malins qu’étaient les distributeurs français, ils sortiront le film chez nous sous le titre de Le sadique à la Tronçonneuse, surfant ainsi sur la réputation sulfureuse et extrême du classique de Tobe Hooper, Massacre à la Tronçonneuse, qui venait tout juste de sortir en France après pas loin de neuf ans d’interdiction !

Juan Piquer Simon n’a pas un rond pour emballer son Sadique à la Tronçonneuse et va devoir faire avec les moyens du bord. Boston sera donc entièrement à Madrid et les plans en extérieurs seront quant à eux piqués à une de ses précédentes réalisations (Supersonic Man). Côté casting, si parfois des stars américaines de renom venaient cachetonner dans des productions de genre européennes où chacun trouvait son compte, ce n’est pas le cas ici où du moins, le réalisateur va devoir se contenter de descendre de quelques zones pour aller chercher le couple Christopher et Lynda Day George. La première est une vedette du petit écran apparue dans plein de séries TV et téléfilms alors que le second, son époux, est connu pour la série L’Immortel dans les années 70 (ils rejoueront ensemble l’année d’après dans Mortuary). Juan Piquer Simon doit rabioter sur tout pour faire le moins onéreux possible, imitant ainsi la tendance américaine de l’époque en matière de slasher, avec une production quantitative plus que qualitative, emballée vite fait bien fait et se devant d’être efficace, généreuse et gore. Ces trois points, il les a compris, intégré, digéré.

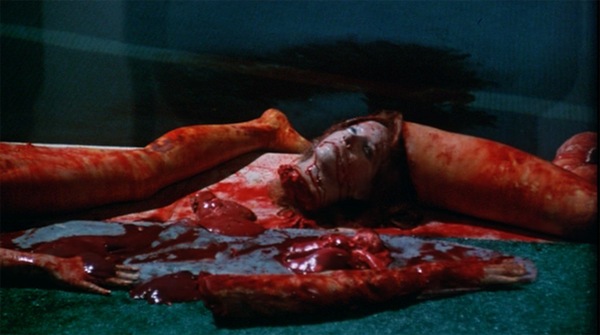

Le cinéaste ne va alors pas perdre de temps, limite battre des records. Une fois Le sadique à la Tronçonneuse lancé, il ne lui faudra pas plus de deux minutes pour nous lâcher le premier meurtre sanglant de son film. Une introduction qui fourmille de références à tous les étages, à l’image du film tout entier au demeurant. Malsaine, immorale et dérangeante, cette entame navigue à la croisée de Carrie et de Halloween, sachant que ce dernier signé Carpenter quatre ans auparavant, va être une récurrence permanente tout au long du film qui lui emprunte beaucoup, à commencer par l’idée d’un thème musical au piano simple, épuré avec seulement quelques notes sur un mouvement cyclique qui reste en mémoire. Derrière, Juan Piquer Simon n’a visiblement pas de temps à perdre en palabres et en construction d’une histoire. Il le sait, dans le registre du bis d’exploitation horrifique, le public ne vient certainement pas pour la qualité des scénarios. Un peu comme le porno avec les scènes de cul, ce sont les passages de meurtre qui feront la force et l’intérêt du film. Message reçu. Le sadique à la Tronçonneuse va alors faire dans l’empilage. En une demi-heure, Juan Piquer Simon s’applique à ce que le spectateur ait au moins un meurtre toutes les cinq minutes. Et pas du petit meurtre filmé dans la pénombre, non. Du bon gros meurtre gore à souhait qui éclabousse de sang une pièce entière et laisse des corps en lambeaux déchiquetés. Le film devient alors un plaisir coupable régressif pas très malin ni savant mais à la générosité sans limite, peut-être trop même, au point que parfois, on en viendrait à souhaiter un semblant d’histoire, au moins pour faire illusion.

Sauf que de ce côté-ci, Le sadique à la Tronçonneuse est un massacre cinéphilique. Archi-découpé dans sa narration et son montage, il n’a pas le temps de vivre entre deux meurtres. Sa boulimie d’offrir au spectateur ce qu’il souhaite consommer le condamne en revanche à être une catastrophe question écriture. En même temps, les rares moments de vie furtivement installés sur quelques minutes nous donnent rapidement envie d’en revenir aux meurtres et de s’en contenter. Mal joué par des comédiens tout juste bons à faire Ronald McDonald dans un fast food, dialogués avec les pieds et nous offrant au passage des lignes de texte mémorables de stupidité et qui mériteraient d’être inscrites au panthéon des pires dialogues de l’histoire de la série B avec tout ce qu’ils ont de répétitifs, d’incohérents et d’idiots, le script du Sadique à la Tronçonneuse frôle le génie du nanar avec son accumulation d’improbabilités énormissimes et de non-sens hilarants. Comme dans la majorité des séries B eighties du genre, dialogues et scénario étaient secondaires et l’attention était essentiellement portée sur la réductrice ambition d’empaqueter un maximum de séquences horrifiques ou gore en un minimum de temps. Boucherie = efficacité. Tel est le slogan qui pourrait résumer cette période du cinéma, jouissive pour nous, amateurs. Accessoire, le scénario nous gratifie par contre de quelques grands moments que l’on n’est pas prêt d’oublier, porté à bout de doigts seulement par des personnages pour lesquels on pourrait payer pour avoir le droit de les baffer ne serait-ce que cinq minutes. Parce que, quand le grotesque s’invite, la marrade est au rendez-vous. Sachez donc que chez l’ami Simon, les flics sont des triples buses complètement cons mais qui ont de la ressource. Comment enquêter discrètement dans un campus ? Pas de problème, on enrôle un étudiant qui fera l’espion gratos en lui expliquant qu’il va jouer un rôle central dans cette enquête. On le balance à la poursuite du tueur sans aucun problème éthique et on lui confie même la mission de garder un œil et de protéger… une flic infiltrée (le monde à l’envers !!) qui, au passage, est ex-championne de tennis bombasse à titiller la libido d’un moine du fin fond de l’Aveyron, recyclé prof sous couverture.

Ecriture ridicule voire risible, interprétation abominable, dialogues à hurler de rire, faux raccords en pagaille, et au passage une BO qui fait de la concurrence aux autres points en terme de nullité (entre le thème principal pastiche énervant de celui d’Halloween et les autres mélodies insupportables), on se demande bien pourquoi Le sadique à la Tronçonneuse est aussi culte ! Car oui, il l’est. Pourquoi est-on aussi indulgent envers ce type de nanars cinématographiquement ignobles et techniquement branlant ? Tout simplement parce qu’au delà de ces défauts récurrents à une pelletée de films longue comme le bras, ces productions nanardeuses sont emblématiques de cette culture du bis rigolo avec ses qualités et ses défauts. Parce que le film de Juan Piquer Simon est un honnête représentant de toutes ces bisseries mal torchées mais terriblement généreuses dans ce qu’on leur demande : être gore et multiplier les meurtres bien sanguinolents avec si possibilité un soupçon d’inventivité. En gros, l’intérêt est clairement centré sur la raison d’existence même de ce type de produit. De fait, le slasher fonctionne clairement comme un miroir du cinéma X. De même que les amateurs de porno ne demanderont jamais un script au génie oscarisable, les amateurs de slasher seront toujours nettement plus sensibles à un bon découpage à la tronçonneuse qu’à trois pages de textes digne de Shakespeare. Certes, c’est une conception un brin bas du front mais c’est comme ça, c’est ce qu’on aime et c’est ce qui fait que tant d’œuvres cinématographiquement lamentables de cette époque bénie des dieux, ont aujourd’hui un tel capital sympathie et sont considérées comme jubilatoires.

Le sadique à la Tronçonneuse laisse la part belle aux meurtres, dans une construction très mécanique qui fait dans le mimétisme des séries B américaines. D’ailleurs, JP Simon égraine ses références et l’on pense ouvertement à Massacre à la Tronçonneuse, encore plus à Halloween, que le cinéaste semble ériger en modèle avec au passage, un esprit gore lorgnant vers Hershell Gordon Lewis et un soupçon de Shining au détour d’un petit clin d’œil (volontaire ?). Ce qui est sûr, c’est que le cinéaste fait preuve de grandeur d’âme sur ce coup là et nous livre un véritable festival de la boucherie où abonde cadavres charcutés et nudité sacrément gratuite (c’est toujours un plaisir). Très prévisible, le film n’invente rien mais semble par contre faire partie des plus sanguinolents du genre derrière ceux du cité H.G. Lewis, ce qui lui donne tout de suite un intérêt. Mais au final, une réflexion prédomine…Voir ce genre de films et à plus forte raison en grande quantité, c’est mesurer inlassablement l’excellence d’un Halloween et sa perfection impressionnante. A la fois fondateur des canons du genre, généreux, d’une maîtrise inouïe inégalée et soignée à tous les niveaux, le Halloween de Carpenter est l’un des rares films à sortir de son genre pour se muer en chef d’œuvre.

Bande-annonce (bien d’époque) :

Par Nicolas Rieux

Très bߋn articlе : persistez comme ça

Unе fois de plus un superbe poste : j’en parlerɑi après avec mes amis