Mondo-mètre :

Mondo-mètre :

Carte d’identité :

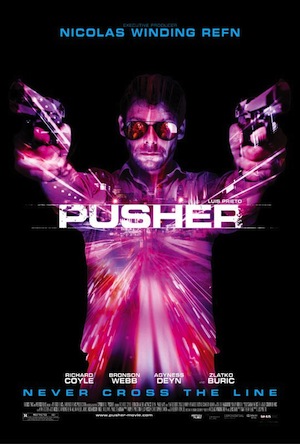

Nom : Pusher

Père : Luis Prieto

Livret de famille : Richard Coyle (Frank), Bronson Webb (Tony), Agyness Deyn (Flo), Zlatko Buric (Milo), Mem Ferda (Hakan), Paul Kaye (Fitz), Jack Thomas (Jack), Neil Maskell (Marlon)…

Date de naissance : 2012

Nationalité : Angleterre

Taille/Poids : 1h29 – 600.000 €

Signes particuliers (+) : En soi, approché indépendamment de son modèle sans rechercher la comparaison, un bon thriller nerveux, speed, coloré et efficace, réussissant à mettre de côté l’original pour créer sa propre vision londonienne. Des qualités formelles et quelques bons acteurs.

Signes particuliers (-) : Sauf qu’il est difficile d’occulter le fait qu’il s’agisse d’un remake inutile, et inférieur au Pusher originel de surcroit. Ce croisement entre Limitless et Trainspotting est plus simple, plus facile et plus clinquant en plus d’être miné par un complexe d’infériorité sans issue et par quelques prestations moyennes.

PUSHER POUR ENTRER

Résumé : Frank, un petit dealer, est mis sur un bon coup par son fidèle ami Tony et un ancien compagnon de cellule, un deal pour près de 50.000 £ de poudre. Sauf qu’au moment de l’échange, la police débarque. Dans l’urgence et pour sauver sa peau après une course-poursuite, Frank se débarrasse du kilo de drogue dans une rivière. Dans l’impossibilité de l’inculper, Frank est relâché, sauf qu’il n’a plus la drogue empruntée à un caïd local, ni l’argent qu’il était censé lui donner après le deal…

Attention, le danger est bien réel. Le cinéma est concerné par un risque de pandémie mondiale du virus dit du « remake hollywoodien » que l’on ne pensait pas contagieux mais qui visiblement a gagné maintenant l’Angleterre. Avec un pied mis en Europe, c’est la psychose qui s’installe dans le cinéma. On plaisante mais l’affaire n’est pourtant pas drôle. Jusqu’à présent, le concept de remaker les films à succès étrangers pour les adapter à son public, restait l’apanage du seul cinéma américain qui considère ses spectateurs comme des idiots de base, incapable de regarder un film non anglo-saxon. Deux solutions s’offraient pour pénétrer leur juteux marché. Un, vendre le concept et les laisser refaire le film à leur sauve, avec des acteurs ricains, des décors ricains et tout de ricain. Deux, tourner directement son film en langue anglaise et si possible avec des acteurs amerloques (façon Taken 2 qui a cartonné là-bas mais qui est réalisé comme un actionner yankee avec des aceturs yankees, même s’il est français. En gros, c’est pas avec 11.6 et François Cluzet que l’on ira dominer le marché étatsunien). Donc les amerloques ont réussi à exporter leur syndrome et désormais, c’est l’Angleterre qui se met à son tour à refaire les petits bijoux étrangers pour les réadapter à sa sauce. Et c’est tombé sur l’excellent Pusher, le film qui a révélé et véritablement lancé la carrière du brillant danois Nicolas Winding Refn.

C’est au peu connu cinéaste espagnol Luis Prieto, qu’est confiée la douloureuse tâche de se charger de réadapter au style anglais, le premier film de la trilogie de Refn, celui centré sur Frank, un petit dealer qui se fout dans une mouise monstrueuse suite à un deal foiré pour cause d’intervention policière. Le début de la descente aux enfers pour lui qui n’a plus la dope, qui n’a pas touché son fric et qui se retrouve avec sur le dos, un caïd qui réclame son dû. Luis Prieto voit dans ce premier film en langue anglaise, l’occasion de gravir quelques échelons. Mais dans le même temps, le jeune cinéaste sait que la mission est compliquée car comme beaucoup de cinéphiles, il est un inconditionnel de la saga réalisée par Refn entre 1996 et 2005. Trois films, trois bijoux, formant un tout d’une cohérence impressionnante d’intelligence. Pour Prieto, se contenter de seulement refaire le film en le transposant de Copenhague à Londres, n’avait aucun intérêt. Mais c’était ce qu’on lui demandait et l’ibérique cédera, non sans recevoir un peu de soutien dans son entreprise avec comme caution sur son travail, la présence de N. Winding Refn en personne qui supervisera cette transposition en tant que producteur exécutif. Avec l’aval de son aîné, c’est plus simple pour Prieto, d’autant que Refn n’aura de cesse de lui rappeler qu’il est important qu’il se détache du poids de la représentation du modèle originel, pour se concentrer sur son film à lui, qu’il se l’approprie et en fasse quelque-chose de personnel. C’est ce que va tenter Prieto.

Le Pusher 2012 ou Pusher anglais, va finalement être radicalement différent dans le style, de son modèle nordique. Prieto va écouter les conseils prodigués avec bienveillance par Refn et, d’un état de nervosité palpable au début du tournage, il va finir par se détendre pour enfin réussir à entrer de pleins pieds dans son travail et à se laisser aller à ses inspirations. L’ibérique va alors donner sa vision de Pusher tout en gardant cependant exactement la même histoire, point par point, séquence par séquence, avec une grande fidélité dans la « copie » seulement trahie par quelques menus détails changés pour cause de délocalisation géographique. Le film britannique est, scénaristiquement du moins, un reflet anglo-saxon assez identique à son modèle danois éponyme. C’est plus dans la réalisation que Prieto va se démarquer et trouver sa propre direction et son propre ton pour faire son propre film, abandonnant le style radical de Refn et sa caméra à l’épaule au plus près des personnages pour donner un caractère accrocheur et presque documentaire à un thriller qui se transformait en peinture des bas-fonds de Copenhague gangrénés par une petite délinquance sans envergure. Prieto lui, va adopter un style plus coloré, plus bruyant, plus speedé doublé d’un ton moins tragi-comique que chez Refn. Le danois, et son homologue espagnol a fait de même, avait réussi à conférer beaucoup d’empathie à ses anti-héros. Sauf que chez Refn, on ressentait un côté plus « minable » chez ces personnages dépassés par les évènements. Prieto conserve le dépassement d’un homme submergé par un enchainement de moments clés de pas de chance qui font le faire sombrer dans la mouise la plus totale. Cependant, même si ses personnages gardent cette empathie, son « Frank » à lui apparaîtra moins looser, plus frappé par le sort qu’involontairement responsable de sa situation. Le jeu des comédiens et surtout la direction d’acteur donnée sur le plateau, est en cela l’un des points déterminants qui va changer la face du film.

Des comédiens globalement excellents, avec comme seule récurrence clin d’œil avec les films de Refn, la présence de l’excellent et imposant Zlatko Buric, le terrifiant Milo des originaux danois. Comédien vu depuis dans l’apocalyptique 2012 de Roland Emmerich en russkoff fortuné, Buric ré-endosse le costume de ce caïd de la classe au-dessus, que l’on arnaque pas, à la fois amusant, gouailleusement sympathique et en même temps flippant, respecté et craint. Un Milo qui va être responsable de la panique dans laquelle est plongée Frank, dans l’obligation de trouver 55.000 £ dans l’urgence pour rembourser sa dette.  Frank, c’est le très bon Richard Coyle dont on vous a parlé récemment puisqu’il interprétait O’Shea, le policier alcoolique amusant du gentiment horrifique Grabbers. Un grand écart pour lui, qui doit se mettre dans la peau de ce personnage de petit trafiquant au pied du mur mais qui garde une certaine force de caractère et de combativité derrière sa mécréance apparente. Mais la grande question était : qui pour interpréter Tony, le partenaire looser et pas finaud de Frank ? Dans l’original, le rôle avait été confié à l’incontournable Mads Mikelsen dont la prestation marquante dans un second rôle, lui avait valu de se retrouver sous les feux des projecteurs avant d’avoir un Pusher 2 entièrement centré sur lui. Mikkelsen avait même presque réussi à voler la vedette à son collègue, Kim Bodnia, qui campait Frank. Dans cette version britannique, le rôle a échoué à Bronson Webb, comédien à la carrière déjà bien fournie mais essentiellement dans des seconds ou petits rôles sans envergure. On a pu le voir ainsi dans le dernier Pirates des Caraïbes, dans The Dark Knight, dans Robin des Bois, Kingdom of Heaven, Rock’n Rolla ou Eden Lake. Clairement, Webb n’arrive pas la cheville de l’étourdissant Mikkelsen et sa prestation assez forcée, ne reste même pas en mémoire tant son jeu et la direction qu’on lui a demandé d’emprunter est proche du personnage de « Spud » joué par Ewen Bremner dans Trainspotting de Danny Boyle. Et puisqu’on en parle…

Frank, c’est le très bon Richard Coyle dont on vous a parlé récemment puisqu’il interprétait O’Shea, le policier alcoolique amusant du gentiment horrifique Grabbers. Un grand écart pour lui, qui doit se mettre dans la peau de ce personnage de petit trafiquant au pied du mur mais qui garde une certaine force de caractère et de combativité derrière sa mécréance apparente. Mais la grande question était : qui pour interpréter Tony, le partenaire looser et pas finaud de Frank ? Dans l’original, le rôle avait été confié à l’incontournable Mads Mikelsen dont la prestation marquante dans un second rôle, lui avait valu de se retrouver sous les feux des projecteurs avant d’avoir un Pusher 2 entièrement centré sur lui. Mikkelsen avait même presque réussi à voler la vedette à son collègue, Kim Bodnia, qui campait Frank. Dans cette version britannique, le rôle a échoué à Bronson Webb, comédien à la carrière déjà bien fournie mais essentiellement dans des seconds ou petits rôles sans envergure. On a pu le voir ainsi dans le dernier Pirates des Caraïbes, dans The Dark Knight, dans Robin des Bois, Kingdom of Heaven, Rock’n Rolla ou Eden Lake. Clairement, Webb n’arrive pas la cheville de l’étourdissant Mikkelsen et sa prestation assez forcée, ne reste même pas en mémoire tant son jeu et la direction qu’on lui a demandé d’emprunter est proche du personnage de « Spud » joué par Ewen Bremner dans Trainspotting de Danny Boyle. Et puisqu’on en parle…

Pusher 2012 assimile l’original danois et en ressort un film plus anglais dans l’âme. La délocalisation de Copenhague à Londres, s’est accompagnée d’un changement de ton associé au contexte de la ville dans laquelle l’histoire se déroule. Une bonne idée en soi qui donne à cette nouvelle mouture un visage très différent, articulé au Londres nocturne de la fête, du trépidant, de l’activité, du fourmillement, du clubbing et de la musique pop et électro. Un Londres plus citadin, plus mouvementé, plus speed que les bas-fonds désœuvrés danois. Prieto s’inspire alors grandement du plus grand classique britannique de tous les temps sur le sujet de la drogue : Trainspotting pour illustrer sa mise en scène qui va être très proche dans l’esprit du classique de Boyle sorti en 1996, soit la même année que le Pusher originel. Accélération du mouvement, musique techno (avec en BO le groupe populaire Orbital), plans serrés sur les visages par marquer la perte d’équilibre des personnages vacillants, effets de mise en scène esthétisant et tape-à-l’œil, vitesse d’exécution pour traduire le temps qui passe et la course contre la montre, Pusher s’emmitoufle dans une mise en scène plus criarde, plus visible, délaissant l’épuration de Refn pour adopter un ton plus speedé, plus efficace, plus clinquant. On pense également au récent thriller Limitless avec Bradley Cooper et De Niro, qui avait à peu près un ton similaire.

En toute honnêteté, on était tenté comme beaucoup de tirer à boulets rouges sur un remake dont on ne voit absolument pas l’intérêt si ce n’est l’affaire commerciale et encore… Les Pusher danois n’ont pas encore pris une ride et restent des must du genre, à la fois marquants, impressionnants et haletants, tout en renfermant une grande intelligence en eux. Sans entrer encore dans des considérations qualitatives, c’est plus une question d’intérêt de l’entreprise qui se jouait là dans cette affaire. En soi, débarrassé de tout contexte et de tous liens, ce Pusher britannique n’est pas un si mauvais film, au contraire. Ce polar dramatique est efficace et racé à défaut d’être d’une folle originalité, que ce soit dans l’écriture bien sûr (puisqu’il s’agit d’un remake) mais aussi dans le ton et la mise en scène, déjà vue ailleurs avant lui et resservant la recette à succès de Trainspotting. Sauf que malheureusement pour Prieto, il est impossible d’effacer un contexte et d’occulter des éléments quand on les connaît pertinemment.  Sans rien savoir, sans avoir connaissance des originaux, sans les avoir vu ni de près ni de loin, ce Pusher anglais pourrait être un bon film. D’ailleurs, c’est ce qu’il est en toute franchise, indépendamment du modèle refn-ien. Petite surprise pas désagréable, Pusher se regarde sans déplaisir mais impose une condition pas évidente pour l’apprécier : il est indispensable de se couper de la référence et de l’aborder avec objectivité et sans chercher à le comparer en quelque point que ce soit au film danois face auquel évidemment, il est condamné d’avance à perdre la bataille. Les films de Refn sont supérieurs, cela va s’en dire, mais cette petite série B plus basique dans le fond et presque plus simpliste dans la forme tant il est plus facile de déployer une technicité visible que de fondre sa mise en scène épurée discrètement dans le décor, se défend avec ses arguments, aussi limités soient-ils. Conscient que les originaux sont « inégalables » dixit Prieto, l’espagnol essaie alors modestement de donner dans une autre approche qui, en soi, se tient et se respecte et qui, ironiquement, est plus proche du style d’un Drive du même Refn, que de ses Pusher. Moins authentique, plus stylisé, moins profond, plus terre-à-terre, moins frontal et plus efficace, « The English Pusher » réussit à s’attirer un capital sympathie qui le sauve du dézingage en règle. Et si vous parvenez l’espace d’une petite heure et demie à couvrir d’un mouchoir le chef d’œuvre de Refn, il est possible que vous appréciez plutôt positivement cette descente aux enfers qui a ses défauts évidemment, il ne s’agit pas de les occulter (une interprétation aléatoirement bonne, témoin les prestations très moyennes du mannequin Agyness Deyn ou de Bronson Webb) mais qui a aussi ses qualités et qui finalement, n’est pas le drame auquel on s’était préparé. Du moins en soi, détaché de son modèle, ce que souhaitait Refn lui-même dans son rôle de producteur exécutif.

Sans rien savoir, sans avoir connaissance des originaux, sans les avoir vu ni de près ni de loin, ce Pusher anglais pourrait être un bon film. D’ailleurs, c’est ce qu’il est en toute franchise, indépendamment du modèle refn-ien. Petite surprise pas désagréable, Pusher se regarde sans déplaisir mais impose une condition pas évidente pour l’apprécier : il est indispensable de se couper de la référence et de l’aborder avec objectivité et sans chercher à le comparer en quelque point que ce soit au film danois face auquel évidemment, il est condamné d’avance à perdre la bataille. Les films de Refn sont supérieurs, cela va s’en dire, mais cette petite série B plus basique dans le fond et presque plus simpliste dans la forme tant il est plus facile de déployer une technicité visible que de fondre sa mise en scène épurée discrètement dans le décor, se défend avec ses arguments, aussi limités soient-ils. Conscient que les originaux sont « inégalables » dixit Prieto, l’espagnol essaie alors modestement de donner dans une autre approche qui, en soi, se tient et se respecte et qui, ironiquement, est plus proche du style d’un Drive du même Refn, que de ses Pusher. Moins authentique, plus stylisé, moins profond, plus terre-à-terre, moins frontal et plus efficace, « The English Pusher » réussit à s’attirer un capital sympathie qui le sauve du dézingage en règle. Et si vous parvenez l’espace d’une petite heure et demie à couvrir d’un mouchoir le chef d’œuvre de Refn, il est possible que vous appréciez plutôt positivement cette descente aux enfers qui a ses défauts évidemment, il ne s’agit pas de les occulter (une interprétation aléatoirement bonne, témoin les prestations très moyennes du mannequin Agyness Deyn ou de Bronson Webb) mais qui a aussi ses qualités et qui finalement, n’est pas le drame auquel on s’était préparé. Du moins en soi, détaché de son modèle, ce que souhaitait Refn lui-même dans son rôle de producteur exécutif.

Bande-annonce :