Comme l’an passé, Mondociné s’est exilé en Normandie du 04 au 13 septembre pour couvrir le 41e Festival du Cinéma Américain de Deauville. Films, conférences de presse, hommages, interview, rencontres, photos… Suivez en direct la manifestation au jour le jour, grâce à notre journal de bord du festival.

Comme l’an passé, Mondociné s’est exilé en Normandie du 04 au 13 septembre pour couvrir le 41e Festival du Cinéma Américain de Deauville. Films, conférences de presse, hommages, interview, rencontres, photos… Suivez en direct la manifestation au jour le jour, grâce à notre journal de bord du festival.

JOUR 9 : Interview du producteur Lawrence Bender et de la comédienne Patricia Clarkson, la cérémonie de clotûre et la palmarès, & avant-première de Sicario de Denis Villeneuve

Le festival touchait à sa fin hier, avec en point d’orgue, la cérémonie de clôture où ont été remis les prix décernés pour cette 41eme édition. Auparavant, la journée aura été marquée par les derniers interviews, en l’occurrence, ceux des deux derniers « hommagés », d’un côté le célèbre producteur Lawrence Bender (qui a notamment produit la plupart des Tarantino) et de l’autre, l’illustre comédienne Patricia Clarkson.

Passionnant à écouter et tellement chaleureux, que l’on aurait pu converser avec lui pendant des heures, Lawrence Bender a évoqué avec nous son métier de producteur, souvent relegué dans l’ombre, et pourtant ô combien majeur dans la réalisation d’un film. Il est tout d’abord revenu sur son parcours, lui qui se destinait à une carrière de danseur, avant de bifurquer vers le monde du cinéma, plus précisément, le métier d’acteur. Il se souvient avec beaucoup d’amusement de ses années d’école aux côtés de Mickey Rourke ou Christopher Reeve. Il a un temps caressé le souhait d’être réalisateur, avant de se lancer dans la production. Le fait d’être impliqué dans toutes les étapes de la fabrication d’un film, voilà ce qui l’attire dans ce métier, et voilà ce qui motive ce passionné, très heureux et épanoui dans ce qu’il fait. Être réalisateur ? « Non, je n’y pense plus. Je pense que je suis bon dans ce que je fais« . Dès lors, pourquoi changer ? Son métier remplit bien sa vie, et le satisfait pleinement, aujourd’hui. Sans esquiver la question, Lawrence Bender a également évoqué sa séparation d’avec Tarantino (il n’a pas produit ses deux derniers long-métrages). « Quentin avait envie de changer un peu, de travailler avec d’autres personnes. […] Mais ça reste un ami très proche« . Ses projets d’avenir ? Rien sur Kill Bill 3. Lawrence Bender a préféré évoquer Rocketman, le biopic sur Elton John qu’il s’attèle à monter. D’ailleurs, comment choisit-il ses projets en tant que producteur ? « Je crois que c’est dans les tripes surtout. Dès fois, vous lisez un scénario et vous vous dites tout de suite, que vous voulez être impliqué dans cette histoire.«

Nous avons eu ensuite la chance de nous entretenir avec l’actrice Patricia Clarkson, que l’on retrouvera prochainement à l’affiche de Le Labyrinthe 2, et à laquelle le festival rendait hommage pour son immense filmographie. Actrice d’une grande classe, aussi discrète que talentueuse, Patricia Clarkson a pris quelques minutes dans un agenda très chargé, pour répondre à nos questions. La diversité de ses rôles est sans doute ce qu’il y a de plus fascinant dans sa carrière. Une diversité qu’elle explique au détour d’une question sur la possibilité de la retrouver un jour dans une nouvelle série télévisée, après avoir marqué dans Six Feet Under. « Je ne referai pas de séries, j’aime trop ma liberté pour ça. » Libre et audacieuse, voilà comment résumer Patricia Clarkson, alors que nous évoquions Dogville de Lars von Trier. « Il n’y a que Lars pour imaginer un film pareil« . Un tournage dont elle garde un souvenir important. Ses rêves d’avenir ? Continuer de travailler avec des metteurs en scène intéressants, sur des projets intéressants, mais impossible de donner des noms. « La Liste serait trop longue« . Patricia Clarkson ne recherche ni la gloire, ni l’argent, juste profiter encore de ce métier fantastique, elle qui n’hésite pas à accepter notre qualification « de femme addict à la comédie« . « De toute façon, je ne sais rien faire d’autre, alors…«  La cérémonie de clôture aura ensuite été le grand évènement de la journée. Le film projeté en avant-première, était le tant attendu Sicario de Denis Villeneuve, déjà présent en compétition à Cannes et montré à Toronto. Mais avant, le festival a rendu donc son hommage à Patricia Clarkson, puis les différents jurys ont délivré leur verdict. Et voici le palmarès de cette 41eme édition.

La cérémonie de clôture aura ensuite été le grand évènement de la journée. Le film projeté en avant-première, était le tant attendu Sicario de Denis Villeneuve, déjà présent en compétition à Cannes et montré à Toronto. Mais avant, le festival a rendu donc son hommage à Patricia Clarkson, puis les différents jurys ont délivré leur verdict. Et voici le palmarès de cette 41eme édition.

L’HOMMAGE À PATRICIA CLARKSON

LE PALMARÈS DE LA 41eme ÉDITION DU FESTIVAL DE DEAUVILLE

C’est un palmarès éclectique qu’ont rendu les deux jurys du festival du Cinéma Américain de Deauville, édition 2015. Le Grand Prix est allé au film de Ramin Bahrani, 99 HOMES avec Michael Shannon et Andrew Garfield. Le film sortira en en France en e-cinema début 2016, sous l’impulsion de Wild Bunch. Vous pouvez d’ores et déjà, retrouver notre critique du film sur le site ICI.

Le Prix du Jury a été décerné au film TANGERINE de Sean Barker, qui avait reçu un accueil globalement chaleureux des festivaliers. Notons que le film a pour particularité, d’avoir été filmé avec un Iphone 5S.

Le Prix du Jury a été décerné au film TANGERINE de Sean Barker, qui avait reçu un accueil globalement chaleureux des festivaliers. Notons que le film a pour particularité, d’avoir été filmé avec un Iphone 5S.

Le Prix du Public est quant à lui, allé au délicieux DOPE de Rick Famuyima. Retrouvez notre critique du film ICI. Le Prix de la Critique est allé au bouleversant KRISHA de Trey Edward Shults, l’un de nos coups de coeur du festival.

Le Prix de la Critique est allé au bouleversant KRISHA de Trey Edward Shults, l’un de nos coups de coeur du festival. Enfin, le Prix Kiehl’s de la Révélation est allé au drame JAMES WHITE de Josh Mond (retrouvez notre avis dans le résumé du Jour-6) alors que le prix de d’Ornano-Valenti est allé au film LES COWBOYS de Thomas Bidegain.

Enfin, le Prix Kiehl’s de la Révélation est allé au drame JAMES WHITE de Josh Mond (retrouvez notre avis dans le résumé du Jour-6) alors que le prix de d’Ornano-Valenti est allé au film LES COWBOYS de Thomas Bidegain.

L’avant-première de Sicario… Pour son nouveau long-métrage, le réalisateur Denis Vileneuve poursuit une carrière pour l’instant d’une constance épatante. Toujours aucun faux pas pour le cinéaste canadien, qui signe là, un thriller captivant, tendu comme une corde raide, oppressant avec une intrigue forte et immersive. Si Sicario n’est pas le meilleur film de son auteur à ce jour (d’excellents personnages mais aucun vraiment traité en profondeur, et quelques faiblesses de rythme éparses), il n’en est pas moins une œuvre assez démente, plongée sombre et sans concession dans l’univers des cartels à travers une histoire de traque et de vengeance, dont la radicalité ne manquera de secouer le spectateur.

L’avant-première de Sicario… Pour son nouveau long-métrage, le réalisateur Denis Vileneuve poursuit une carrière pour l’instant d’une constance épatante. Toujours aucun faux pas pour le cinéaste canadien, qui signe là, un thriller captivant, tendu comme une corde raide, oppressant avec une intrigue forte et immersive. Si Sicario n’est pas le meilleur film de son auteur à ce jour (d’excellents personnages mais aucun vraiment traité en profondeur, et quelques faiblesses de rythme éparses), il n’en est pas moins une œuvre assez démente, plongée sombre et sans concession dans l’univers des cartels à travers une histoire de traque et de vengeance, dont la radicalité ne manquera de secouer le spectateur.

LA VIDÉO-RÉSUMÉ DE CETTE 41eme ÉDITION

JOUR 8 : Le drame Babysitter, la conférence de presse de Michael Bay, les pépites Krisha et Dope et l’avant-première de Agents Très Spéciaux : Code U.N.C.L.E

Pour son premier long-métrage, le jeune réalisateur Morgan Krantz signe une sorte de chronique dramatique adolescente personnelle sur le divorce parental, vu à travers les yeux d’un ado paumé entre deux âges, entre deux univers, entre deux vies. Inspiré des drames familiaux indépendants et d’American Beauty (les deux références avouées par l’auteur), Krantz livre une première œuvre intéressante mais incomplète, touchant avec justesse certains points de son histoire, autant qu’il ne parvient pas à se saisir de pistes qu’il survole dans un récit éparpillé. Une impression d’incomplétude qui se retrouve d’ailleurs dans l’écriture, dans la maîtrise générale, dans la caractérisation des personnages (aucun n’inspire un réel attachement) ou encore dans la finalité de cet effort pas toujours follement pertinent. Néanmoins, Morgan Krantz laisse le sentiment d’être un réalisateur à suivre, et cette première réalisation, bien que maladroite, n’est pas déméritante. 14h, direction la conférence de presse de Michael Bay, auquel le festival de Deauville rendait hommage cette année, preuve de sa diversité fantastique. Très intéressant et d’une gentillesse rare, le cinéaste texan s’est prêté au jeu des questions-réponses durant une vingtaine de minutes, après s’être excusé au préalable, d’avoir détruit Paris dans Armagueddon. Le réalisateur des Transformers, de Rock, Armagueddon ou des Bad Boys est revenu tout d’abord sur certaines spécificités de son cinéma. On lui a posé quelques questions notamment sur ses méthodes de travail, son sens du montage ou la quête de perfection de ses cadrages, conçus de façon millimétrée. « Tout est dans ma tête » a t-il avoué. Alors qu’on le pensait très porté sur l’art du storyboard, Michael Bay nous a fait mentir. « Le découpage et la façon dont je vais ensuite monter mes scènes, sont déjà présents dans ma tête dès le tournage« . De même que ses cadrages et sa conception de chaque plan. « Je ne travaille pas avec de storyboard, en fait, tout est là-dedans » dit-il en montrant sa tête. Le montage, poursuit-il, lui sert en revanche d’outil pour mettre en valeur ce que ses acteurs lui offrent. Sur un sujet très différent, Michael Bay s’est également exprimé sur les nouvelles méthodes de distribution, la VOD, le DTVOD ou le e-cinema. Des moyens qu’ils n’affectionnement pas particulièrement car, sur un plan personnel, il réalise des films qui se veulent visuellement impressionnants et qui, de fait, sont fait pour le grand écran, pour que le public vive une « expérience de cinéma ». En revanche, son intention n’était pas de critiquer la télévision en elle-même. La télévision câblée est quelque-chose de bien ». Et le réalisateur d’embrayer sur les séries, notamment celles qu’il produit telle que Black Sails. Les chaînes cablées sont un bon moyen d’expression pour les cinéastes désireux de s’essayer à autre-chose et Michael Bay n’écarte pas ce médium. Enfin, le « bourrin du cinéma d’action » a évoqué la question des budgets, alors que la crise a aussi frappé le cinéma. Habitué aux « budgets avec de nombreux zéros » comme il dit, Bay a confessé avoir lui-aussi était victime de la réalité du marché actuel, malgré sa notoriété et les centaines de millions que rapportent ses films. « Il n’y a plus de moyens budgets aujourd’hui à Hollywood. Il y a des petits budgets et des très gros budgets. Au milieu, ça a disparu« . Et le voilà qui enchaîne avec une anecdote d’actualité. « Sur mon prochain film, 13 hours, j’ai été obligé de pleurer pour avoir une rallonge de 10 M$. Juste au moment où Paramount était en train d’accrocher mon nom sur leur Wall of Fame« . Comme quoi…

14h, direction la conférence de presse de Michael Bay, auquel le festival de Deauville rendait hommage cette année, preuve de sa diversité fantastique. Très intéressant et d’une gentillesse rare, le cinéaste texan s’est prêté au jeu des questions-réponses durant une vingtaine de minutes, après s’être excusé au préalable, d’avoir détruit Paris dans Armagueddon. Le réalisateur des Transformers, de Rock, Armagueddon ou des Bad Boys est revenu tout d’abord sur certaines spécificités de son cinéma. On lui a posé quelques questions notamment sur ses méthodes de travail, son sens du montage ou la quête de perfection de ses cadrages, conçus de façon millimétrée. « Tout est dans ma tête » a t-il avoué. Alors qu’on le pensait très porté sur l’art du storyboard, Michael Bay nous a fait mentir. « Le découpage et la façon dont je vais ensuite monter mes scènes, sont déjà présents dans ma tête dès le tournage« . De même que ses cadrages et sa conception de chaque plan. « Je ne travaille pas avec de storyboard, en fait, tout est là-dedans » dit-il en montrant sa tête. Le montage, poursuit-il, lui sert en revanche d’outil pour mettre en valeur ce que ses acteurs lui offrent. Sur un sujet très différent, Michael Bay s’est également exprimé sur les nouvelles méthodes de distribution, la VOD, le DTVOD ou le e-cinema. Des moyens qu’ils n’affectionnement pas particulièrement car, sur un plan personnel, il réalise des films qui se veulent visuellement impressionnants et qui, de fait, sont fait pour le grand écran, pour que le public vive une « expérience de cinéma ». En revanche, son intention n’était pas de critiquer la télévision en elle-même. La télévision câblée est quelque-chose de bien ». Et le réalisateur d’embrayer sur les séries, notamment celles qu’il produit telle que Black Sails. Les chaînes cablées sont un bon moyen d’expression pour les cinéastes désireux de s’essayer à autre-chose et Michael Bay n’écarte pas ce médium. Enfin, le « bourrin du cinéma d’action » a évoqué la question des budgets, alors que la crise a aussi frappé le cinéma. Habitué aux « budgets avec de nombreux zéros » comme il dit, Bay a confessé avoir lui-aussi était victime de la réalité du marché actuel, malgré sa notoriété et les centaines de millions que rapportent ses films. « Il n’y a plus de moyens budgets aujourd’hui à Hollywood. Il y a des petits budgets et des très gros budgets. Au milieu, ça a disparu« . Et le voilà qui enchaîne avec une anecdote d’actualité. « Sur mon prochain film, 13 hours, j’ai été obligé de pleurer pour avoir une rallonge de 10 M$. Juste au moment où Paramount était en train d’accrocher mon nom sur leur Wall of Fame« . Comme quoi…

De Michael Bay à Krisha, le pont était énorme. Sorti de cette rencontre avec le roi des blockbusters, nous avons enchaîné avec un petit drame indépendant au budget équivalent aux allocations régionales dédiées à la culture pour un petit village d’Auvergne. Une fois n’est pas coutume, Krisha était un premier long-métrage, en l’occurrence celui du jeune cinéaste Trey Edward Shults, qui avait déjà signé un court-métrage du même nom, court qui devient en cette année 2015, un long. Oeuvre étrange et bicéphale, alternant à la fois une mise en scène léchée et maniérée et style brut et épuré façon Festen de Vinterberg, ce drame en huis-clos au récit condensé sur l’espace de quelques heures, s’attache à une vieille femme, Krisha de son nom, qui revient parmi les siens à l’occasion d’une réunion familiale pour célébrer une naissance. Mais dès les premières minutes, le spectateur devine un malaise, très vite, il comprend certaines choses. On comprend que ce retour est difficile et délicat, que Krisha ne va pas très bien, que les relations sont compliquées. La suite n’en sera que la démonstration. A la force d’une narration aussi originale que maîtrisée, jouant la carte de l’éclatement pour mieux immerger le spectateur dans une atmosphère trouble, chaotique, suffocante, où la joie des retrouvailles est parasité par un passé lourd et chargé en rancœurs, Trey Edward Shults laisse planer beaucoup de mystère. Ce n’est qu’au fil des minutes, entre petits évènements et conversations, que le tableau d’ensemble de la situation se dessine. Krisha est dépressive et le film ne sera que le portrait douloureux de son mal-être. En filmant seulement quelques heures d’une réunion familiale et à partir d’échanges et de moments croqués, Shults dit tout, de son personnage, de son passé, de son présent, de son avenir. Il dit tout de ses relations, de ses problèmes, de ses aspirations et de ses regrets. Emotionnellement pas évident à aborder, Krisha est un moment de cinéma comme on aimerait en voir plus souvent, un moment où simplicité rime avec pureté, où pudeur rime avec complexité. Shults élabore un personnage fascinant, notamment dans la marge de progression qu’il lui accorde, d’abord peu attachante, puis follement empathique au fur et à mesure que ses meurtrissures se dessinent. Si le sujet et l’atmosphère chargée en désespoir, mêlés à des motifs soulignant la dissonance mentale de son héroïne vacillante par petites touchantes teintée d’étrangeté et d’inconfort, pourra rebuter les peu amateurs d’un cinéma noir comme le mal-être, Krisha s’offre néanmoins comme une oeuvre forte et à sa manière viscérale, une expérience pudique de la douleur d’une femme torturée, que Shults scrute avec maîtrise, justesse et talent, associant discrétion de la mise en scène et humble virtuosité. Un choc criant de véracité, qui requiert juste de la patience pour le laisser déployer sa force, son génie et son pouvoir de fascination. Et l’on ne manquera d’évoquer la prestation phénoménale d’une très grande Krisha Fairchild, qui porte le film à bout de bras en s’immergeant pleinement dans son rôle exigeant.

De Michael Bay à Krisha, le pont était énorme. Sorti de cette rencontre avec le roi des blockbusters, nous avons enchaîné avec un petit drame indépendant au budget équivalent aux allocations régionales dédiées à la culture pour un petit village d’Auvergne. Une fois n’est pas coutume, Krisha était un premier long-métrage, en l’occurrence celui du jeune cinéaste Trey Edward Shults, qui avait déjà signé un court-métrage du même nom, court qui devient en cette année 2015, un long. Oeuvre étrange et bicéphale, alternant à la fois une mise en scène léchée et maniérée et style brut et épuré façon Festen de Vinterberg, ce drame en huis-clos au récit condensé sur l’espace de quelques heures, s’attache à une vieille femme, Krisha de son nom, qui revient parmi les siens à l’occasion d’une réunion familiale pour célébrer une naissance. Mais dès les premières minutes, le spectateur devine un malaise, très vite, il comprend certaines choses. On comprend que ce retour est difficile et délicat, que Krisha ne va pas très bien, que les relations sont compliquées. La suite n’en sera que la démonstration. A la force d’une narration aussi originale que maîtrisée, jouant la carte de l’éclatement pour mieux immerger le spectateur dans une atmosphère trouble, chaotique, suffocante, où la joie des retrouvailles est parasité par un passé lourd et chargé en rancœurs, Trey Edward Shults laisse planer beaucoup de mystère. Ce n’est qu’au fil des minutes, entre petits évènements et conversations, que le tableau d’ensemble de la situation se dessine. Krisha est dépressive et le film ne sera que le portrait douloureux de son mal-être. En filmant seulement quelques heures d’une réunion familiale et à partir d’échanges et de moments croqués, Shults dit tout, de son personnage, de son passé, de son présent, de son avenir. Il dit tout de ses relations, de ses problèmes, de ses aspirations et de ses regrets. Emotionnellement pas évident à aborder, Krisha est un moment de cinéma comme on aimerait en voir plus souvent, un moment où simplicité rime avec pureté, où pudeur rime avec complexité. Shults élabore un personnage fascinant, notamment dans la marge de progression qu’il lui accorde, d’abord peu attachante, puis follement empathique au fur et à mesure que ses meurtrissures se dessinent. Si le sujet et l’atmosphère chargée en désespoir, mêlés à des motifs soulignant la dissonance mentale de son héroïne vacillante par petites touchantes teintée d’étrangeté et d’inconfort, pourra rebuter les peu amateurs d’un cinéma noir comme le mal-être, Krisha s’offre néanmoins comme une oeuvre forte et à sa manière viscérale, une expérience pudique de la douleur d’une femme torturée, que Shults scrute avec maîtrise, justesse et talent, associant discrétion de la mise en scène et humble virtuosité. Un choc criant de véracité, qui requiert juste de la patience pour le laisser déployer sa force, son génie et son pouvoir de fascination. Et l’on ne manquera d’évoquer la prestation phénoménale d’une très grande Krisha Fairchild, qui porte le film à bout de bras en s’immergeant pleinement dans son rôle exigeant. Également présenté cette après-midi, l’excellent Dope de Rick Famuyiwa, un autre de nos coups de coeur du festival dont voici la critique ICI.

Également présenté cette après-midi, l’excellent Dope de Rick Famuyiwa, un autre de nos coups de coeur du festival dont voici la critique ICI. La soirée était consacrée à l’hommage rendu au cinéaste Michael Bay, suivi de la projection en avant-première du film Agents très Spéciaux : Code U.N.C.L.E avec Henry Cavill, Armie Hammer et Alicia Vikander. Un divertissement à la heuteur des attentes ? La critique complète ICI et découvrez ci-dessous l’hommage à Michael Bay ainsi que le montage-hommage de ses films.

La soirée était consacrée à l’hommage rendu au cinéaste Michael Bay, suivi de la projection en avant-première du film Agents très Spéciaux : Code U.N.C.L.E avec Henry Cavill, Armie Hammer et Alicia Vikander. Un divertissement à la heuteur des attentes ? La critique complète ICI et découvrez ci-dessous l’hommage à Michael Bay ainsi que le montage-hommage de ses films.

JOUR 7 : Le Gandalf Day. Projection de Mr Holmes et conférence de presse de Ian McKellen, projection de Madame Bovary et avant-première de Knight of Cups, le nouveau Terrence Malick.

La journée débutait très tôt ce matin, avec la projection presse du film Mr Holmes de Bill Condon (Dreamgirls, Twilight 4) dans lequel le septuagénaire Ian McKellen incarne un vieux Sherlock Holmes à la retraite. Le mythique détective des bords de la Tamise n’en finit plus d’inspirer la littérature, le cinéma ou la télévision. On avait déjà eu l’occasion de voir sa chez Barry Levinson, quantité de ses enquêtes sous les traits de Christopher Lee (ou plus récemment de Robert Downey Jr.), on avait connu sa vie « dissolue » grâce à Billy Wilder… Découvrez maintenant sa vieillesse, alors qu’il coule une paisible retraite dans l’arrière-pays en compagnie de ses abeilles, ses souvenirs, sa gouvernante et son jeune garçon tout en curiosité fascinée. Doux, charmant et mélancolique, Mr Holmes fait briller un grand Ian McKellen dans une sorte de patchwork entremêlant avec maîtrise (formelle et narrative), le drame teinté d’amertume, la comédie taquine et le film policier à rebours via des flashbacks. Bill Condon fait preuve d’une grande application pour mettre en scène son vieux bougon de Sherlock à l’aune de sa vie. Assez lent mais très poétique, Mr Holmes n’a rien d’une folle enquête haletante, mais tout de la belle œuvre indépendante, attachée avec tendresse à son beau personnage, abordé sous l’angle de l’homme et non du mythe façonné par les écrits de ce cher Dr Watson. Une belle balade crépusculaire en compagnie du plus célèbre des détectives privés anglais. Ian McKellen était justement à l’honneur dans cette septième journée de festival. En début d’après-midi, l’acteur britannique a donné sa conférence de presse, portée à la fois sur Mr Holmes et sur sa carrière, puisqu’il recevra un hommage ce soir, lors de la soirée dans le grand palais. Passionnant à écouter, celui qui a incarné au cinéma Richard III, Gandalf, Magneto, Hamlet ou encore un voisin nazi caché sous une fausse identité (Un élève doué de Bryan Singer) a répondu aux questions des journalistes avec entrain, bonne humeur et gentillesse. Très philosophe sur sa vie, et la vie en général, Ian McKellen a par exemple expliqué que le soleil et la beauté de la vie était de bonnes raisons pour lui, de se lever le matin. Mr Holmes est un film dont il est très fier, mais en même temps, il a confessé ne rien regretter de sa carrière et aimer tous ses choix. Pour le film de Bill Condon, il n’a pas cherché à se replonger dans les anciens films sur Sherlock Holmes. « Quand vous interprétait Hamlet, vous ne regardez pas ce qu’a fait Lawrence olivier. C’était son truc, là, c’est le vôtre. » Une nouvelle franchise en perspective alors que LOTR et X-Men, c’est fini pour lui ? Non. « On parle d’un Sherlock Holmes qui a 93 ans. ca serait difficile de le suivre 10-15 ans où alors, il aurait fallu le prendre plus tôt. » Et la mise en scène ? Alors qu’il a relevé de nombreux défis dans sa carrière, Ian McKellen n’ambitionne pas le moins du monde, de relever celui-ci. Mettre en scène, c’est gérer trop de choses, c’est trop de pression, trop de choses à penser. Un « non » catégorique.

Ian McKellen était justement à l’honneur dans cette septième journée de festival. En début d’après-midi, l’acteur britannique a donné sa conférence de presse, portée à la fois sur Mr Holmes et sur sa carrière, puisqu’il recevra un hommage ce soir, lors de la soirée dans le grand palais. Passionnant à écouter, celui qui a incarné au cinéma Richard III, Gandalf, Magneto, Hamlet ou encore un voisin nazi caché sous une fausse identité (Un élève doué de Bryan Singer) a répondu aux questions des journalistes avec entrain, bonne humeur et gentillesse. Très philosophe sur sa vie, et la vie en général, Ian McKellen a par exemple expliqué que le soleil et la beauté de la vie était de bonnes raisons pour lui, de se lever le matin. Mr Holmes est un film dont il est très fier, mais en même temps, il a confessé ne rien regretter de sa carrière et aimer tous ses choix. Pour le film de Bill Condon, il n’a pas cherché à se replonger dans les anciens films sur Sherlock Holmes. « Quand vous interprétait Hamlet, vous ne regardez pas ce qu’a fait Lawrence olivier. C’était son truc, là, c’est le vôtre. » Une nouvelle franchise en perspective alors que LOTR et X-Men, c’est fini pour lui ? Non. « On parle d’un Sherlock Holmes qui a 93 ans. ca serait difficile de le suivre 10-15 ans où alors, il aurait fallu le prendre plus tôt. » Et la mise en scène ? Alors qu’il a relevé de nombreux défis dans sa carrière, Ian McKellen n’ambitionne pas le moins du monde, de relever celui-ci. Mettre en scène, c’est gérer trop de choses, c’est trop de pression, trop de choses à penser. Un « non » catégorique.

Un autre grand évènement attendait les festivaliers dans l’après-midi avec la projection du nouveau long-métrage de Terrence Malick, Knight Of Cups. Le film était présenté dans le cadre d’un hommage rendu au cinéaste, qui n’était malheureusement pas présent, retenu par la préparation de son prochain film (décidément, il devient hyper-actif le Malick). C’est son producteur, Nicolas Gonda, qui est venu le représenter.

Un autre grand évènement attendait les festivaliers dans l’après-midi avec la projection du nouveau long-métrage de Terrence Malick, Knight Of Cups. Le film était présenté dans le cadre d’un hommage rendu au cinéaste, qui n’était malheureusement pas présent, retenu par la préparation de son prochain film (décidément, il devient hyper-actif le Malick). C’est son producteur, Nicolas Gonda, qui est venu le représenter.

Pour son Knight Of Cups, Terrence Malick s’offre peut-être l’un des plus beaux casting de sa carrière (avec La Ligne Rouge). Tourner avec « Terrence Malick » semble être devenu un privilège dont tous les acteurs rêvent. Ici, les talents se bousculent. Christian Bale, Cate Blanchett, Jason Clarke, Nathalie Portman, Antonio Banderas, Brian Dennehy, Isabel Lucas, Teresa Palmer, Wes Bentley, Joel Kinnaman, Freida Pinto, Ryan O’Neal, Michael Wincott… La liste est belle… Au moins autant que le film est un supplice de chaque seconde, longue et lente purge nombriliste où l’on croirait presque que Malick essaie de s’imposer en nouveau prince héritier de Godard, la beauté formelle en plus. Avec Knight of Cups, Terrence Malick suit l’errance et le cheminement (intérieur et extérieur) d’un auteur de scénario à la recherche d’un sens à sa vie (encore et toujours la même chose…). Il ne sait pas vraiment ce qu’il cherche, ça tombe bien, on ne sait pas vraiment ce qu’on regarde. A deux doigts de l’auto-caricature risible si ce gâchis de talent n’était pas aussi énervant, Terrence Malick poursuit sa quête expérimentaliste d’un cinéma sensoriel absolu où le sens profond est à aller chercher de soi-même dans un vaste collage d’images planantes, de sons, de musiques, de réflexions existentialo-philosophiques pompeuses, et autres motifs en tout genre. Voix off, grandes tirades existentialistes élégiaques, perfection du beau plan ultra-esthétisé, montage métaphorique, déconstruction du récit, a-linéarité et narration pensée dans le symbolisme… Pas de doute, avec Knight Of Cups, on est bien chez le néo-Terrence Malick, celui post-Le Nouveau Monde, celui de Tree of Life ou A la Merveille. Ce cinéaste anticonformiste qui a définitivement abandonné tout ancrage au cinéma dit « traditionnel » (et en l’occurence ici, au concept du fil narratif racontant quelque-chose de clairement intelligible), pour partir vers un style plus radical, d’inspiration profondément experimentale, un cinéma de la rupture où le spectateur n’est plus considéré comme tel, mais comme acteur participatif de la démarche. Perdu quelque part entre l’hyperréalisme, le post-modernisme, l’abstrait, le symbolisme, le romantisme poétique voire le constructivisme (en gros, perdu dans une volonté de brasser tous les courants artistiques pour atteindre l’art total), en plus de paraître obsédé par sa néo-démarche créatrice visant le geste filmique et artistique absolu, Terrence Malick a perdu ce qui faisait la force de son art. La fluidité de son cinéma épris de pureté poético-existentielle a laissé place à un style poseur et pachydermique, écoeurant de prétention et d’hermétisme. Enfermé dans sa radicalité, le génie livre une nouvelle oeuvre déconnectée du spectateur, un assommoir accompagné par une lourdeur permanente de la démonstration. Formellement superbe, Knight of Cups est dans le même temps, viscéralement chiant, et son auteur devrait se méfier du risque d’irrémédiables cloques sur les mains à force de se masturber de la sorte, avec ce genre de pensum boursoufflé et débordant d’une poésie cinématographique assujettie à des concepts philosophiques fumeux et adossés à rien. Avant, Terrence Malick racontait des histoires puissantes et élevait le spectateur dans un cinéma au lyrisme qui n’avait d’égal que sa richesse et sa profondeur fascinante, sondant l’existence, l’homme, sa place dans le monde. Aujourd’hui, il se regarde filmer, s’écoute philosopher, et reproduit mécaniquement un art de la fulgurance de plus en plus obscur, lassant, et tournant à vide sur lui-même sans jamais se saisir de quoique ce soit, préférant la facilité de la divagation flottant dans un poétique qui frise la posture et l’imposture. Car finalement, Malick ne fait que s’autoplagier lui-même en allant cesse toujours plus loin dans la prétention et l’abscons, au point qu’on va finir par l’attendre sur le terrain des Peter Kubelka et autre Stan Brakhage, si ça continue. Bref, c’était peut-être mieux quand Malick tournait un film tous les dix ans.

Pour son Knight Of Cups, Terrence Malick s’offre peut-être l’un des plus beaux casting de sa carrière (avec La Ligne Rouge). Tourner avec « Terrence Malick » semble être devenu un privilège dont tous les acteurs rêvent. Ici, les talents se bousculent. Christian Bale, Cate Blanchett, Jason Clarke, Nathalie Portman, Antonio Banderas, Brian Dennehy, Isabel Lucas, Teresa Palmer, Wes Bentley, Joel Kinnaman, Freida Pinto, Ryan O’Neal, Michael Wincott… La liste est belle… Au moins autant que le film est un supplice de chaque seconde, longue et lente purge nombriliste où l’on croirait presque que Malick essaie de s’imposer en nouveau prince héritier de Godard, la beauté formelle en plus. Avec Knight of Cups, Terrence Malick suit l’errance et le cheminement (intérieur et extérieur) d’un auteur de scénario à la recherche d’un sens à sa vie (encore et toujours la même chose…). Il ne sait pas vraiment ce qu’il cherche, ça tombe bien, on ne sait pas vraiment ce qu’on regarde. A deux doigts de l’auto-caricature risible si ce gâchis de talent n’était pas aussi énervant, Terrence Malick poursuit sa quête expérimentaliste d’un cinéma sensoriel absolu où le sens profond est à aller chercher de soi-même dans un vaste collage d’images planantes, de sons, de musiques, de réflexions existentialo-philosophiques pompeuses, et autres motifs en tout genre. Voix off, grandes tirades existentialistes élégiaques, perfection du beau plan ultra-esthétisé, montage métaphorique, déconstruction du récit, a-linéarité et narration pensée dans le symbolisme… Pas de doute, avec Knight Of Cups, on est bien chez le néo-Terrence Malick, celui post-Le Nouveau Monde, celui de Tree of Life ou A la Merveille. Ce cinéaste anticonformiste qui a définitivement abandonné tout ancrage au cinéma dit « traditionnel » (et en l’occurence ici, au concept du fil narratif racontant quelque-chose de clairement intelligible), pour partir vers un style plus radical, d’inspiration profondément experimentale, un cinéma de la rupture où le spectateur n’est plus considéré comme tel, mais comme acteur participatif de la démarche. Perdu quelque part entre l’hyperréalisme, le post-modernisme, l’abstrait, le symbolisme, le romantisme poétique voire le constructivisme (en gros, perdu dans une volonté de brasser tous les courants artistiques pour atteindre l’art total), en plus de paraître obsédé par sa néo-démarche créatrice visant le geste filmique et artistique absolu, Terrence Malick a perdu ce qui faisait la force de son art. La fluidité de son cinéma épris de pureté poético-existentielle a laissé place à un style poseur et pachydermique, écoeurant de prétention et d’hermétisme. Enfermé dans sa radicalité, le génie livre une nouvelle oeuvre déconnectée du spectateur, un assommoir accompagné par une lourdeur permanente de la démonstration. Formellement superbe, Knight of Cups est dans le même temps, viscéralement chiant, et son auteur devrait se méfier du risque d’irrémédiables cloques sur les mains à force de se masturber de la sorte, avec ce genre de pensum boursoufflé et débordant d’une poésie cinématographique assujettie à des concepts philosophiques fumeux et adossés à rien. Avant, Terrence Malick racontait des histoires puissantes et élevait le spectateur dans un cinéma au lyrisme qui n’avait d’égal que sa richesse et sa profondeur fascinante, sondant l’existence, l’homme, sa place dans le monde. Aujourd’hui, il se regarde filmer, s’écoute philosopher, et reproduit mécaniquement un art de la fulgurance de plus en plus obscur, lassant, et tournant à vide sur lui-même sans jamais se saisir de quoique ce soit, préférant la facilité de la divagation flottant dans un poétique qui frise la posture et l’imposture. Car finalement, Malick ne fait que s’autoplagier lui-même en allant cesse toujours plus loin dans la prétention et l’abscons, au point qu’on va finir par l’attendre sur le terrain des Peter Kubelka et autre Stan Brakhage, si ça continue. Bref, c’était peut-être mieux quand Malick tournait un film tous les dix ans.  Enfin, découvrez notre avis sur le film Madame Bovary de Sophie Barthes avec Mia Wasikowska ICI.

Enfin, découvrez notre avis sur le film Madame Bovary de Sophie Barthes avec Mia Wasikowska ICI.

JOUR 6 : Le drame James White, le thriller d’horreur Emelie, l’interview étonnant d’Elizabeth Olsen, le film Ruth and Alex

On ne pourra pas dire que cette sixième journée sur les côtes normandes aura débuté dans la joie et l’allégresse puisque le premier film de la matinée était James White, drame signé Josh Mond, dont c’était le premier long-métrage. Dans un style très épuré et dépourvu de tout artifice stylistique, le jeune réalisateur narre le parcours, sur quelques mois, d’un jeune homme un brin paumé, qui doit faire face au cancer généralisé qui frappe sa mère. Tout ça, peu de temps après avoir perdu son père. Le film de Josh Mond se range dans la catégorie de ces oeuvres laissant traîner dans leurs sillages, des avis radicaux. Dans le meilleur des cas, on en ressort totalement bouleversé, dans le pire, on feraun rejet absolu de ce portrait terriblement réaliste de l’horreur de la maladie et tout ce qu’elle implique. Par l’entremise de ce fils accompagnant impuissamment sa mère tout au long de son calvaire, le spectateur assiste, terrifié, à l’histoire d’un cauchemar tristement banal. Comment soutenir ? Comment être là ? Comment accompagner ? Comment se battre ? Mais aussi, comment continuer de vivre et d’exister pour soi et non seulement à travers cette fonction de soutien, tout au long d’un processus douloureux ? S’il a beau être crédible et valeureux dans son créneau, évitant par exemple l’écueil du misérabilisme et du pathos facile, le problème de James White est bien plus profond que ça. Il est à aller chercher dans sa démarche, dans sa proposition de fond, comme le Amour de Michael Haneke, avant lui. Même si le cinéaste ne nous force à rien, son effort nécessairement voyeuriste par la force des choses, car scrutant l’enfer de la maladie, pose un problème : celui de son intérêt ? Au fond, pourquoi s’infliger la contemplation inconfortable de cet accompagnement horrifiant vers la mort ? À t-on vraiment envie/besoin de voir ça sur un écran ? Avec son souci d’authenticité, on sait pertinement ce que James White va nous montrer, et c’est mal à l’aise, que l’on est témoin de ses scènes d’effroi. D’autant que le film ne propose strictement rien de plus que ce postulat de la peinture désespérée des mois les plus atroces, non par le regard de la victime, mais par celui de celle qui l’accompagne (sa seule originalité), sur le visage duquel la caméra se fixe sans parvenir pour autant à créer un attachement particulier qui le lierait au spectateur. C’est bien, mais encore une fois, pourrait-on nous rappeler l’intérêt de cette entreprise empêtrée dans l’horreur de son sujet ? James White n’est pas un mauvais film sur le principe, c’est juste un cinéma dont on se passerait bien. Josh Mond s’appuie sur sa propre expérience du sujet et signe une espèce de catharsis cinématographique personnelle. Si au moins ça lui a servi à lui, c’est déjà ça.  Avec Emelie, premier film du réalisateur Michael Thelin (beaucoup de clips et de courts), le festival de Deauville pensait probablement tenir son nouveau It Follows, sa pépite de genre qui avait emballé l’édition 2014. Malheureusement, on est loin du compte. Cette histoire de baby-sitter aux intentions troubles, qui va s’amuser à un jeu de manipulation pervers avec les gamins qu’elle garde le temps d’une soirée, est bien loin de se hisser au rang du brillant métrage de David Robert Mitchell. Plus orienté série B entre le old school pour son pitch, et la modernité pour sa facture formellement léchée, Emelie n’est pas un très grand film, mais on lui reconnaîtra le mérite d’être un divertissement très correct, devant lequel on se régale de sa déviance perverse et de son esprit très irrévérencieux. Alors que cette baby-sitter mystérieuse (la sexy Sarah The Tudors Bolger) s’amuse à infliger des sévices psychologiques sacrément malsains à son trio de gamins effrayés, le spectateur jubile, entre rire coupable et effroi. Dommage que le film ne tienne pas sa belle proposition sur la durée (pourtant 1h23 seulement) et surtout, dommage qu’il semble se freiner au lieu de grimper crescendo dans l’horreur. Au final, Emelie est globalement réussi, mais il n’exploite pas au maximum son potentiel, laissant derrière lui, un brin de frustration, surtout après une fin un peu trop facile et expéditive pour convaincre. Sympathique à défaut d’être génial.

Avec Emelie, premier film du réalisateur Michael Thelin (beaucoup de clips et de courts), le festival de Deauville pensait probablement tenir son nouveau It Follows, sa pépite de genre qui avait emballé l’édition 2014. Malheureusement, on est loin du compte. Cette histoire de baby-sitter aux intentions troubles, qui va s’amuser à un jeu de manipulation pervers avec les gamins qu’elle garde le temps d’une soirée, est bien loin de se hisser au rang du brillant métrage de David Robert Mitchell. Plus orienté série B entre le old school pour son pitch, et la modernité pour sa facture formellement léchée, Emelie n’est pas un très grand film, mais on lui reconnaîtra le mérite d’être un divertissement très correct, devant lequel on se régale de sa déviance perverse et de son esprit très irrévérencieux. Alors que cette baby-sitter mystérieuse (la sexy Sarah The Tudors Bolger) s’amuse à infliger des sévices psychologiques sacrément malsains à son trio de gamins effrayés, le spectateur jubile, entre rire coupable et effroi. Dommage que le film ne tienne pas sa belle proposition sur la durée (pourtant 1h23 seulement) et surtout, dommage qu’il semble se freiner au lieu de grimper crescendo dans l’horreur. Au final, Emelie est globalement réussi, mais il n’exploite pas au maximum son potentiel, laissant derrière lui, un brin de frustration, surtout après une fin un peu trop facile et expéditive pour convaincre. Sympathique à défaut d’être génial. Nous avions ensuite rendez-vous avec la comédienne Elizabeth Olsen, révélation du film Martha Marcy May Marlene en 2011, qui a bien grandi depuis (Silent House, Avengers 2, Godzilla, Liberal Arts). Probablement l’une des meilleures actrices de sa génération, elle a gentimment répondu à nos questions, le temps d’un court entretien sans langue de bois. L’interview sera sur le site en intégralité prochainement, mais en attendant, quelques extraits de cet échange avec celle qui doit recevoir ce soir le prix du « Nouvel Hollywood ». Elizabeth Olsen est revenue en notre compagnie sur Martha Marcy May Marlene, tournage dont elle garde un souvenir fort, tout en étant fort reconnaissante envers son auteur (Sean Durkin), qui aura lancé sa carrière brillamment. Pour la suite, elle nous a expliqué vouloir prendre le temps désormais, pour mieux choisir ses rôles à venir (on ne l’a pas senti très en joie à l’idée de devoir retourner dans l’univers Marvel), ce qui explique son planning peu chargé pour les mois prochains. « Je compte faire plus attention aux réalisateurs, aux producteurs et aux studios avec qui je vais travailler« . L’actrice s’est déclarée prête à produire aussi, pour avoir son mot à dire sur ses projets, avant de confesser ne pas souhaiter poursuivre dans le cinéma d’action car « ce n’est pas très intéressant« , ce qu’elle a pu constater sur Avengers. Elle envisage ainsi, de revenir vers de plus petits films, là où elle se sent le plus à l’aise en tant que comédienne, alors que l’on a bien senti son expération de devoir retourner sur les Marvel à venir, pour lesquelles elle est liée contractuellement (à commencer par Captain American Civil War). Toujours très intense à l’écran, Elizabeth Olsen a également précisé ne pas avoir de façon de travailler précise pour préparer ses rôles. On retrouvera la belle Liz ce soir, pour l’hommage qui lui sera rendu.

Nous avions ensuite rendez-vous avec la comédienne Elizabeth Olsen, révélation du film Martha Marcy May Marlene en 2011, qui a bien grandi depuis (Silent House, Avengers 2, Godzilla, Liberal Arts). Probablement l’une des meilleures actrices de sa génération, elle a gentimment répondu à nos questions, le temps d’un court entretien sans langue de bois. L’interview sera sur le site en intégralité prochainement, mais en attendant, quelques extraits de cet échange avec celle qui doit recevoir ce soir le prix du « Nouvel Hollywood ». Elizabeth Olsen est revenue en notre compagnie sur Martha Marcy May Marlene, tournage dont elle garde un souvenir fort, tout en étant fort reconnaissante envers son auteur (Sean Durkin), qui aura lancé sa carrière brillamment. Pour la suite, elle nous a expliqué vouloir prendre le temps désormais, pour mieux choisir ses rôles à venir (on ne l’a pas senti très en joie à l’idée de devoir retourner dans l’univers Marvel), ce qui explique son planning peu chargé pour les mois prochains. « Je compte faire plus attention aux réalisateurs, aux producteurs et aux studios avec qui je vais travailler« . L’actrice s’est déclarée prête à produire aussi, pour avoir son mot à dire sur ses projets, avant de confesser ne pas souhaiter poursuivre dans le cinéma d’action car « ce n’est pas très intéressant« , ce qu’elle a pu constater sur Avengers. Elle envisage ainsi, de revenir vers de plus petits films, là où elle se sent le plus à l’aise en tant que comédienne, alors que l’on a bien senti son expération de devoir retourner sur les Marvel à venir, pour lesquelles elle est liée contractuellement (à commencer par Captain American Civil War). Toujours très intense à l’écran, Elizabeth Olsen a également précisé ne pas avoir de façon de travailler précise pour préparer ses rôles. On retrouvera la belle Liz ce soir, pour l’hommage qui lui sera rendu. Programme chargé le soir dans la grande salle du CID de Deauville. D’abord, avec la remise du prix littéraire Lucien Barrière, décerné à Dinaw Mengestu pour son roman Tous Nos Noms. Ensuite, avec la remise du second prix du Nouvel Hollywood, récompensant ces grands talents déjà confirmé, mais qui ont encore toute leur carrière devant eux. Robert Pattinson avait été célébré en début de festival, ce fut au tour d’Elizabeth Olsen. La jeune comédienne, dans une belle robe blanche moulante, est venue recevoir son prix des mains de… Vincent Lindon, la surprise de la soirée car le secret de sa présence avait bien été gardé. Au terme d’un nouveau discours très drôle (comme l’an passé pour l’hommage à Ray Liotta) et après avoir clamé son amour pour le festival, l’acteur a auréolé la jeune actrice, qui a prononcé un bref discours de remerciement.

Programme chargé le soir dans la grande salle du CID de Deauville. D’abord, avec la remise du prix littéraire Lucien Barrière, décerné à Dinaw Mengestu pour son roman Tous Nos Noms. Ensuite, avec la remise du second prix du Nouvel Hollywood, récompensant ces grands talents déjà confirmé, mais qui ont encore toute leur carrière devant eux. Robert Pattinson avait été célébré en début de festival, ce fut au tour d’Elizabeth Olsen. La jeune comédienne, dans une belle robe blanche moulante, est venue recevoir son prix des mains de… Vincent Lindon, la surprise de la soirée car le secret de sa présence avait bien été gardé. Au terme d’un nouveau discours très drôle (comme l’an passé pour l’hommage à Ray Liotta) et après avoir clamé son amour pour le festival, l’acteur a auréolé la jeune actrice, qui a prononcé un bref discours de remerciement.

L’avant-première du soir était le film Ruth et Alex, un soit-disant « feel good movie » avec Diane Keaton et Morgan Freeman en vieux couple cherchant un nouvel appartement dans New York. Plus qu’un film, une incompréhension. Purge brillant par son vide et son inutilité, la comédie signée Richard Loncraine (Richard III avec Ian McKellen) tire 2-3 sourires éparses mais passe le plus clair de son temps à ennuyer atrocement un spectateur plongé en pleine léthargie. On se demande encore l’idée, si idée il y avait, de ce navet teinté d’une vague morale vaporeuse sur la vie, le bonheur et la vieillesse. Son duo de stars prestigieuses est réglé en mode « cabotinage », le script est d’une indigence rare et rien ne vient sauver cette entreprise au ringardisme fossoyeur (faut voir l’utilisation faite des flahbacks pour le croire). Passée cette heure et demi sur un couple qui veut acheter un nouvel appart mais qui hésite, une évidence s’impose : n’est pas Woody Allen qui veut, et si Richard Loncraine semble le vouloir très fort, il n’en est même pas le reflet de son ombre.

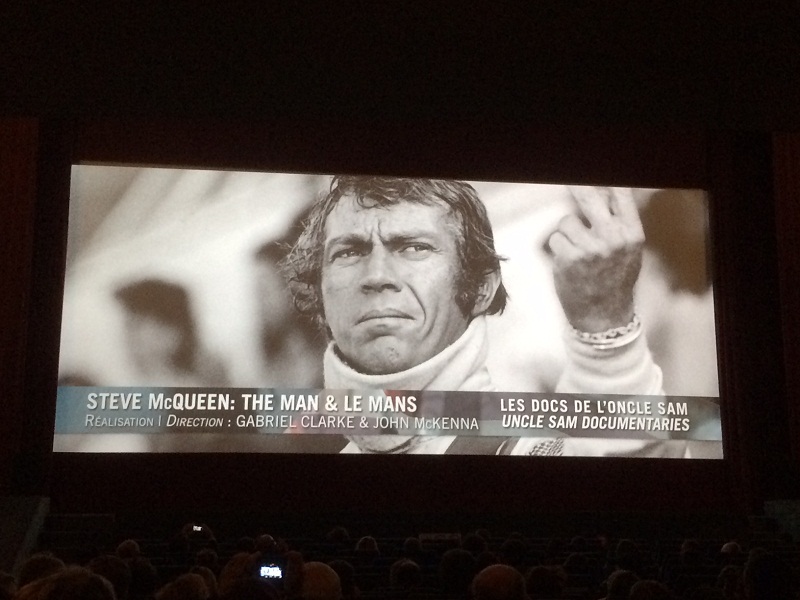

JOUR 5 : Un documentaire sur Steve McQueen, le drame indé Dixieland, un film de genre avec Green Room et une comédie portée par Al Pacino

Journée éclectique aujourd’hui au festival de Deauville, à l’image de la sélection à vrai dire. Un documentaire, un drame, un film de genre, une comédie dramatique…

La journée a débuté sous des auspices cinéphiles avec le documentaire Steve McQueen : The Man & Le Mans, centré sur le tournage du célèbre chef-d’oeuvre de Lee Katzin (et officieusement John Sturges). Grand passionné qu’il était de courses automobiles, Steve McQueen chérissait depuis des années un projet de film sur ce sport qui lui procurait des doses d’adrénaline fortes. Doublé par John Frankenheimer et son Grand-Prix, Steve McQueen a réagi. Via sa société Solar Productions, et en partenariat avec Center Cinema Films, le comédien-producteur-star-nabab lança Le Mans, film sur la mythique course française. Sorti en 1971, le long-métrage est aussi formidable que le tournage fut chaotique. Avec Le Mans, Steve McQueen poursuivait un rêve. Offrir au public une expérience, lui faire ressentir une course, lui faire ressentir ce que ressent un pilote, placer le spectateur au plus près de l’asphalte, voire à-même la course. L’ultra-réalisme débarassé de toutes les « conneries » hollywoodiennes, voilà ce que chassait le McQueen acteur/producteur avec ce film-hommage à cet univers qu’il aimait passionnément. Comme il le disait lui-même, Steve McQueen ambitionnait de franchir « le mur du film », de réinventer le cinéma, de faire quelque-chose d’inédit, lui qui « pissait » métaphoriquement et littéralement sur le Grand-Prix de Frankenheimer. Hollywood voulait une histoire d’amour, McQueen voulait des voitures, de la course, du réalisme. Hollywood voulait un produit qui rapporterait beaucoup d’argent, McQueen voulait rendre un hommage vibrant et définitif sur le sujet. Sur la foi d’un travail de collecte de documents impressionnants, et avec des archives exceptionnelles, dont certaines inédites à ce jour, les réalisateurs Gabriel Clarke et John McKenna dressent, ni plus ni moins, que le portrait fascinant d’un homme submergé par ses rêves, par ses nobles intentions de passionné, mais aussi par son égo, son intransigeance, sa folie obsessionnelle de la perfection et du bien-faire. Sur Le Mans, Steve McQueen a perdu beaucoup, et s’est un peu perdu lui-même. Sa brouille avec le réaliateur John Sturges (remplacé par Katzin), résonnera par la suite avec la même brouille avec Sam Peckinpah sur Guet-apens. Le Mans marque un tournant dans la carrière de Steve McQueen. Et ce documentaire explique en détails, avec un sens de la narration formidable (on se croirait dans un thriller !), le chaos que fut ce tournage dominé par une épéede Damoclès. Une épée qui s’appelait McQueen et ses envies louables, mais excessives. Probablement l’un des documentaires les plus fabuleux de l’année, véritable joyau pour cinéphile, mais pas que. Très accessible, ludique, brillamment construit, en plus d’être visuellement splendide, Steve McQueen : The Man & Le Mans est un drame, celui d’un homme dévoré par sa quête. La journée s’est poursuivie avec Dixieland, premier long-métrage du jeune réalisateur Hank Bedford, venu à Deauville avec ses parents… les producteurs de son film ! Avec Dixieland, Bedford parle de ce qu’il connaît, son Tennessee natal. Il s’attache aux quelquesjours qui vont suivre la sortie de prison d’un jeune homme, désireux d’oublier le passé et de bien repartir. Kermit (oui, c’est son nom et on le surnomme « la grenouille ») va tomber amoureux de sa nouvelle voisine, une strip-teaseuse sexy, et ambitionne de devenir coiffeur, métier appris en taule. Mais les vents contraires feront vite surface. Peut-on échapper à la dure réalité de la ville de Jackson ? La difficulté de s’affranchir du poids du désespoir, qui semble planer au-dessus de cette ville suffocante, voilà ce que l’on retrouve au centre de Dixieland, premier long qui s’ingénie à barrer la route au lumineux, en le laissant se prendre inlassablement les pieds dans le dramatique et la noirceur. Hank Bedford était plein de bonnes intentions avec Dixieland, drame « indé » entremêlant les ressorts de la fiction et du documentaire, pour dessiner une belle histoire foudroyante placée entre espoir et survie. Malheureusement, le jeune réalisateur ne propose pas grand-chose de franchement nouveau (combien de fois on pense au récent Lost River de Ryan Gosling, par exemple) et surtout, tombe dans bien des pièges inhérents à quantité de premiers films, qui ébranlent cet exercice volontaire mais bancal. En première ligne sur le front, une obsession évidente pour la mise en scène, qui ère entre authenticité brute et recherche du beau plan poseur. Un mariage qui prend mal, et à l’arrivée, un film qui est surtout malmené par son manque de consistance.

La journée s’est poursuivie avec Dixieland, premier long-métrage du jeune réalisateur Hank Bedford, venu à Deauville avec ses parents… les producteurs de son film ! Avec Dixieland, Bedford parle de ce qu’il connaît, son Tennessee natal. Il s’attache aux quelquesjours qui vont suivre la sortie de prison d’un jeune homme, désireux d’oublier le passé et de bien repartir. Kermit (oui, c’est son nom et on le surnomme « la grenouille ») va tomber amoureux de sa nouvelle voisine, une strip-teaseuse sexy, et ambitionne de devenir coiffeur, métier appris en taule. Mais les vents contraires feront vite surface. Peut-on échapper à la dure réalité de la ville de Jackson ? La difficulté de s’affranchir du poids du désespoir, qui semble planer au-dessus de cette ville suffocante, voilà ce que l’on retrouve au centre de Dixieland, premier long qui s’ingénie à barrer la route au lumineux, en le laissant se prendre inlassablement les pieds dans le dramatique et la noirceur. Hank Bedford était plein de bonnes intentions avec Dixieland, drame « indé » entremêlant les ressorts de la fiction et du documentaire, pour dessiner une belle histoire foudroyante placée entre espoir et survie. Malheureusement, le jeune réalisateur ne propose pas grand-chose de franchement nouveau (combien de fois on pense au récent Lost River de Ryan Gosling, par exemple) et surtout, tombe dans bien des pièges inhérents à quantité de premiers films, qui ébranlent cet exercice volontaire mais bancal. En première ligne sur le front, une obsession évidente pour la mise en scène, qui ère entre authenticité brute et recherche du beau plan poseur. Un mariage qui prend mal, et à l’arrivée, un film qui est surtout malmené par son manque de consistance. La suite du programme, c’était le très attendu Green Room, le nouveau film du talentueux Jeremy Saulnier (Blue Ruin). Et autant le dire d’emblée, on tient le « film choc » de cette année. Il y a deux ans, Jim Mikle s’attirait les foudres des spectateurs avec son fabuleux We are what we are. L’an passé, il récidivait avec Cold in July. Cette année, Green Inferno avait déjà fait parler pour un évanouissement dans la salle. Et voilà Green Room. On ne comptait même plus le nombre de personnes qui ont quitté la salle devant ce thriller de genre à la violence éprouvante. L’histoire d’un groupe de hard rock tombé dans la mauvaise salle pour jouer, un repère de junkies, de néo-nazis et de fous furieux en tous genres. Juste avant de repartir, les voilà témoins d’un meurtre. Barricadé pour échapper aux locaux qui n’ont pas l’intention de les laisser repartir comme ça pour préserver le secret sur les activités bizarres qui se trament dans les lieux, le drame vire au cauchemar. Thriller rugueux et bien rentre-dedans comme on aime, Green Room est du cinoche viscéral, accrocheur, violent, une sorte de survival en huis-clos efficace et lardé d’aspérités. Un coup d’éclat ? Non. Car on lui reprochera les mêmes défauts que dans le précédent Blue Ruin. Saulnier a décidément du mal avec sa gestion du rythme, et sa narration pâtit d’une certaine lourdeur là où elle demanderait plus de fluidité pour vraiment régaler. Aussi jouissif soit-il, Green Room voit sa première partie trop longue, la seconde aussi (bien qu’elle ait comme objectif d’envoyer le bois). Le spectacle reste sympathiquement bandant, les âmes sensibles sont malmenées, l’ennui ne s’installe jamais vraiment, mais l’effort aurait pu être meilleur avec un sens du timing plus juste et une écriture plus effacée. En tout cas, et malgré ses incohérences, ses facilités et ses répétitions, Green Room se range dans la bonne série B old school impactante, dont le combat est bien animé par sa distribution, Anton Yelchin et Patrick Stewart en tête, ce dernier X-Men campant un bad guy pour une fois.

La suite du programme, c’était le très attendu Green Room, le nouveau film du talentueux Jeremy Saulnier (Blue Ruin). Et autant le dire d’emblée, on tient le « film choc » de cette année. Il y a deux ans, Jim Mikle s’attirait les foudres des spectateurs avec son fabuleux We are what we are. L’an passé, il récidivait avec Cold in July. Cette année, Green Inferno avait déjà fait parler pour un évanouissement dans la salle. Et voilà Green Room. On ne comptait même plus le nombre de personnes qui ont quitté la salle devant ce thriller de genre à la violence éprouvante. L’histoire d’un groupe de hard rock tombé dans la mauvaise salle pour jouer, un repère de junkies, de néo-nazis et de fous furieux en tous genres. Juste avant de repartir, les voilà témoins d’un meurtre. Barricadé pour échapper aux locaux qui n’ont pas l’intention de les laisser repartir comme ça pour préserver le secret sur les activités bizarres qui se trament dans les lieux, le drame vire au cauchemar. Thriller rugueux et bien rentre-dedans comme on aime, Green Room est du cinoche viscéral, accrocheur, violent, une sorte de survival en huis-clos efficace et lardé d’aspérités. Un coup d’éclat ? Non. Car on lui reprochera les mêmes défauts que dans le précédent Blue Ruin. Saulnier a décidément du mal avec sa gestion du rythme, et sa narration pâtit d’une certaine lourdeur là où elle demanderait plus de fluidité pour vraiment régaler. Aussi jouissif soit-il, Green Room voit sa première partie trop longue, la seconde aussi (bien qu’elle ait comme objectif d’envoyer le bois). Le spectacle reste sympathiquement bandant, les âmes sensibles sont malmenées, l’ennui ne s’installe jamais vraiment, mais l’effort aurait pu être meilleur avec un sens du timing plus juste et une écriture plus effacée. En tout cas, et malgré ses incohérences, ses facilités et ses répétitions, Green Room se range dans la bonne série B old school impactante, dont le combat est bien animé par sa distribution, Anton Yelchin et Patrick Stewart en tête, ce dernier X-Men campant un bad guy pour une fois. La soirée était réservée pour Danny Collins, comédie dramatique emmenée par Al Pacino, entouré d’une belle distribution alignant Bobby Cannavale, Jennifer Garner, Annette Bening ou Christopher Plummer. L’histoire d’une vieille superstar de la chanson qui voit sa vie bouleversée par une lettre retrouvée, que lui a écrite John Lennon à ses débuts et dont il n’avait jamais eu connaissance. Du jour au lendemain, Danny Collins décidé de tout changer dans sa vie, à commencer par aller à la rencontre de son fils, qu’il n’a jamais connu. Délicieusement drôle, tendrement touchant et porté par une vague euphorisante, Danny Collins est un joyeux feel good movie jubilatoire, malgré ses clichés, malgré ses facilités, malgré sa construction ultra-conventionnelle et prévisible. Gentiment cabotin, Al Pacino met du cœur à l’ouvrage et signe son meilleur film depuis un moment après plusieurs atrocités. Plaisant et follement sympathique.

La soirée était réservée pour Danny Collins, comédie dramatique emmenée par Al Pacino, entouré d’une belle distribution alignant Bobby Cannavale, Jennifer Garner, Annette Bening ou Christopher Plummer. L’histoire d’une vieille superstar de la chanson qui voit sa vie bouleversée par une lettre retrouvée, que lui a écrite John Lennon à ses débuts et dont il n’avait jamais eu connaissance. Du jour au lendemain, Danny Collins décidé de tout changer dans sa vie, à commencer par aller à la rencontre de son fils, qu’il n’a jamais connu. Délicieusement drôle, tendrement touchant et porté par une vague euphorisante, Danny Collins est un joyeux feel good movie jubilatoire, malgré ses clichés, malgré ses facilités, malgré sa construction ultra-conventionnelle et prévisible. Gentiment cabotin, Al Pacino met du cœur à l’ouvrage et signe son meilleur film depuis un moment après plusieurs atrocités. Plaisant et follement sympathique.

JOUR 4 : la claque Experimenter, interview du réalisateur, Day Out of Days de la fille Cassavetes, Cop Car avec Kevin Bacon, le drame I Smile Back et l’avant-première de Le Prodige

Grosse journée « films » aujourd’hui au Festival de Deauville avec pas moins de 5 longs-métrages dont trois présentés dans le cadre de la compétition officielle.

La compétition, ce n’est pourtant pas par elle que nous avons entamé ce 4ème jour, mais par une avant-première placée aux aurores. Au programme, Experimenter, biopic de Michael Almereyda sur le célèbre sociologue David Milgram, mondialement connu pour ses fameuses « expériences Milgram ». S’il peut y avoir une possibilité pour que le nom ne vous dise rien, ses travaux vous parleront davantage. Deux hommes, séparés chacun dans une pièce. On demande au premier de poser des questions au second. En cas de mauvaise réponse, il doit lui envoyer des décharges électriques, sans savoir qu’en réalité, il est un complice de la « supercherie ». L’objectif de ces tests était d’étudier la capacité d’obéissance d’un individu à un ordre donné par une « autorité », ici scientifique, quitte à infliger une forte souffrance à parfait inconnu. David Milgram entendait ainsi, analyser cet aspect du comportement humain, au lendemain d’une Deuxième Guerre Mondiale où les pires atrocités avaient été commises car « des ordres avaient été donnés ». Avec le concours d’un casting alignant les talents (l’excellent Peter Sarsgaard en tête, Winona Ryder ensuite, et un galerie de seconds rôles connus impressionnante parmi lesquels Anton Yelchin, John Leguizamo, Kellan Lutz, Anthony Edwards, Denis Haysbert ou Tarin Maning), Michael Almereyda déroule son authentique récit passionnant avec une maîtrise cinématographique fascinante, avec une créativité épatante et une intelligence de chaque instant, permettant à son film de trotter dans les têtes, longtemps encore après la fin de la projection. Experimenter est pour l’instant, l’un des meilleurs films que l’on ait vu dans ce Festival de Deauville et l’on regrette seulement, qu’il n’ait pas connu les honneurs de la compétition.

Nous avons d’ailleurs pu rencontrer le cinéaste Michael Almeyreda, quelques heures après la projection, pour un entretien autour de son film (à venir bientôt sur le site). Disponible et très intéressant, le réalisateur de Experimenter est revenu avec nous sur cette petite production « difficile à monter ». La tripotée d’acteurs de renom ? Beaucoup n’avait qu’un jour ou deux de tournage, ça a aidé à les faire venir. L’esthétique du film ? Un formalisme d’inspiration un peu théâtral, mélangé à quelques procédés plus « originaux » comme le fait de voir le héros s’adresser directement au spectateur, référence avoué à l’un des films préférés du réalisateur, Ferris Bueller ! Almeyreda a également évoqué sa découverte de l’expérience Milgram, ce qu’elle donnerait sur la génération d’aujourd’hui, mais aussi la version française produite par France Télévision en 2010. L’univers scientifique des tests y était remplacé par un concept de « jeu télé ». Une chose est sûre, Michael Almeyrada rappelle bien qu’il ne faut pas juger les gens selon leurs résultats. En situation, on ferait sans doute tous pareil. Ce qu’il espère avec le film ? Que le public ressente des émotions qui perdurent au-delà de la projection, qu’il repense à l’expérience de Milgram après, dans leur vie au quotidien. Sur un plan personnel, depuis qu’il a découvert les travaux de Milgram, Almeyreda nous a confié y songer souvent, à travers des réactions qu’il peut avoir ou en observant celles des gens autour de lui face dans la vie de tous les jours.

La compétition officielle maintenant. Nous l’avons attaquée avec Day Out of Days, comédie dramatique de la jeune Zoe Cassavetes, fille de l’illustre John. Pour son troisième long-métrage, porté à bout de bras par l’actrice française Alexia Landeau (également scénariste), Day Out of Days s’attache à une tranche de vie charnière d’une ancienne star de cinéma devenue has been et luttant pour relancer sa vie et sa carrière. À la fois drôle, touchant, légèrement existentialiste et tendrement mélancolique, Day Out of Days emprunte les oripeaux d’un cinéma un peu pop à la Sofia Coppola, avec peut-être plus de légèreté malgré quelques belles réflexions sur la vieillesse, la vie ou la solitude. Formidablement interprété par Alexia Landeau (et la trop rare Mélanie Griffith), Days Out of Day est un joli film offrant quelques belles petites choses mais qui s’avère au final, inoffensif et surtout incomplet, égratigné par son une fin abrupte et maladroite.

On poursuivait avec Cop Car, sorte de thriller comique signé du réalisateur Jon Watts (le film d’horreur Clown). Une histoire assez ubuesque, comme si Stand by Me rencontrait le PTU de Johnnie To. Deux gamins qui viennent de fuguer de chez eux, tombent sur une voiture de police sans surveillance au milieu de nulle part. Du haut de leur dizaine d’années et avec l’envie de jouer les aventuriers policiers, ils la piquent. Pas de chance, ladite voiture appartenait à un flic ripoux (Kevin Bacon) qui va se lancer à leurs trousses avant que ses activités malfaisantes ne soient involontairement révélées. Entre le thriller (pour l’histoire côté K. Bacon) et la comédie (pour la partie avec les deux gamins malicieux), Cop Car navigue entre deux tons qui se marient à merveille dans cette recette originale et pleine de fraîcheur, tournée à l’économie en neuf jours et avec seulement 5 personnages. Malheureusement, si les intentions étaient aussi bonnes que les ingrédients en présence, il semble manquer un petit quelque-chose d’indéfinissable à Cop Car pour que sa partition audacieuse fonctionne à pleine mesure. Peut-être un peu plus d’intensité et de gravité. Néanmoins, le plaisir est au rendez-vous d’un film curieux, amusant, à la fois ludique et revendiquant son esprit « cinéma indé ».

La suite, c’était I Smile Back, drame lourd et pesant avec Sarah Silverman et Josh Charles. L’histoire d’une mère de famille passablement instable, à la fois dépressive, autodestructrice, bipolaire et addict à l’alcool et aux drogues les plus diverses. Amis de la noirceur, bonjour. Malgré une prestation exceptionnelle de sa comédienne totalement dévouée à son rôle exigeant, I Smile Back est apparu comme un semi-échec. En cause, une anti-héroïne qui peine à susciter l’empathie, peut-être car le film la pousse vers des sentiers appuyant fort le trait du glauque dérangeant. Laissant transpirer un malaise perceptible au détour de quelques scènes très inconfortables, I Smile Back est un effort intéressant mais un peu vain, qui ne mène à pas grand-chose et dont on peine à cerner la vision souhaitée.

Enfin, retour aux « avant-premières » avec Le Prodige, biopic de Edward Zwick (Blood Diamonds, Le Dernier Samouraï) sur la vie du célèbre Grand Maître d’échecs, Bobby Fischer, ici incarné par Tobey Maguire. De sa jeunesse compliquée dictée par sa folle ascension à son mémorable face-à-face avec le russe Boris Spassky (Liev Shreiber), Le Prodige est un biopic efficace et à la facture correcte, mené sans grande originalité ni virtuosité, mais suffisamment ludique pour tenir le spectateur éveillé, notamment par son mélange des genres entre le récit « sportif », le drame psychologique et le thriller. Et Zwick arrive relativement bien à rendre les échecs cinégénique, surtout dans un affrontement final qui constitue la meilleure partie du métrage, toute l’histoire autour de la paranoïa du personnage finissant par s’essoufler sur la durée.

JOUR 3 : Interviews quand tu nous tiens…

Comme hier, ce troisième jour a été placé sous le signe des interviews, en attendant demain et un bel enfermement prévu en salles pour voir des films, des films et des films. Dès ce matin, nous avions (encore) rendez-vous avec Eli Roth et sa comédienne/femme Lorenza Izzo. Sauf que cette fois-ci, on allait pas parler de Knock Knock mais de The Green Inferno, le fameux film de cannibales du premier, dans lequel la seconde tiens le premier rôle. Très affable, Eli Roth a intensément parler du film, projeté en séance de 23h la veille. Une séance marquée par un évènement qui a fait le buzz, une spectatrice s’est évanouie face aux images gores insoutenables. « C’est exactement ce que je voulais avec ce film !! » s’est exclamé Eli Roth, content de voir que son film-choc marche comme il l’espérait. Le cinéaste est revenu ensuite sur son inspiration première, Cannibal Holocaust (« un chef-d’oeuvre » dit-il, à juste titre), sur les thématiques du film à propos du social media et de l’activisme aujourd’hui, sur le gore, qu’il compare à une pizza. Pourquoi une pizza ? Parce que si vous avez trop de tomate, ce n’est pas bon. S’il vous avez trop de fromage, c’est trop cheezy… » Il faut trouver la bonne combinaison, le mélange juste et idéal. Voilà comment voit l’enfant terrible de l’horreur voit le cinéma gore, et c’est parfait comme ça ! Eli Roth nous a même glissé un mot sur un éventuel Green Inferno 2. Il aimerait, « le script est prêt ! ». Il faudra juste malheureusement attendre les retours car laproduction sera conditionnée par le soutien des fans. Si les fans suivent sur le premier, alors on pourra produire une suite. Car, comme les films de cannibales des eighties, les possibilités sont nombreuses ! Behind the Green Inferno, Under the Green Inferno, Dawn the Green Inferno etc… dit Eli Roth ! (voir notre critique de The Green Inferno) Avec toute sa jeunesse, sa beauté et sa gaieté, Lorenza Izzo nous a ensuite parlé de son expérience sur le film. Elle qui déteste les films d’horreur car elle a peur, mais qui doit se forcer un peu car vivant avec un fan absolu tel que Eli Roth. Elle a même du voir Cannibal Holocaust, un chef-d’oeuvre pour elle-aussi, mais très dur. Lorenza Izzo est longuement revenu sur le cauchemar que fut un tournage d’un mois dans la jungle amazonienne. Des insectes, pas de toilettes (enfin si, des toilettes portables mais que des chevaux sauvages ont renversé, avec quelqu’un dedans en plus !), un choc culturel violent, les maladies à cause de la nourriture… Le tournage fut éprouvant mais génial, une expérience qu’elle referait tout de suite si Eli Roth le lui re-propose. La comédienne nous a, en tout cas, régalé en anecdotes (l’interview prochainement sur le site) et sa joie de vivre a été un pur bonheur. Et Knock Knock ? Le confort d’une maison, une vraie salle de bain, l’air conditionné sur le plateau… Le soulagement absolu !

Avec toute sa jeunesse, sa beauté et sa gaieté, Lorenza Izzo nous a ensuite parlé de son expérience sur le film. Elle qui déteste les films d’horreur car elle a peur, mais qui doit se forcer un peu car vivant avec un fan absolu tel que Eli Roth. Elle a même du voir Cannibal Holocaust, un chef-d’oeuvre pour elle-aussi, mais très dur. Lorenza Izzo est longuement revenu sur le cauchemar que fut un tournage d’un mois dans la jungle amazonienne. Des insectes, pas de toilettes (enfin si, des toilettes portables mais que des chevaux sauvages ont renversé, avec quelqu’un dedans en plus !), un choc culturel violent, les maladies à cause de la nourriture… Le tournage fut éprouvant mais génial, une expérience qu’elle referait tout de suite si Eli Roth le lui re-propose. La comédienne nous a, en tout cas, régalé en anecdotes (l’interview prochainement sur le site) et sa joie de vivre a été un pur bonheur. Et Knock Knock ? Le confort d’une maison, une vraie salle de bain, l’air conditionné sur le plateau… Le soulagement absolu !  C’est ensuite du côté de la salle pour les conférences de presse que tout s’est passé. C’était le moment où Orlando Bloom, qui reçoit un hommage, est venu pour sa « conf de presse ». Très aimable, l’acteur est revenu sur son parcours, marqué par une rupture : le film Zulu de Jérôme Salles. Le moment clé de sa carrière où il a décidé de s’essayer à d’autres choses, de donner un autre ton à sa carrière. Zulu est clairement sa plus grande fierté, et son film favori de sa filmographie. L’acteur a ensuite répondu à notre question sur le prochain Pirates des Caraïbes. Comment ce fut de travailler avec les deux auteurs du formidable film norvégien Kon-Tiki, film méconnu et pourtant, un vrai chef-d’oeuvre du cinéma d’aventure ? Orlando Bloom avez-vu Kon-Tiki (sorti en 2012 – voir la critique) et c’est un grand film selon lui aussi. Son duo d’auteurs, Joachim Rønning et Espen Sandberg, réalisent donc Pirates des Caraïbes 5 aujourd’hui, et ils sont incroyables, a déclaré Bloom. Ils sont un tandem parfait, l’un gère les comédiens, l’autre le gros du tournage. Une symbiose parfaite. « Ils iront très loin, j’en suis sûr« . Il en a ensuite profité pour profiter qu’il n’a pas un gros rôle dans le film, jouant surtout au début et à la fin. Il est arrivé du coup en milieu de tournage. Mais le film a l’air génial, « la production était énorme« . Et ses rêves aujourd’hui ? « Tourner avec Jacques Audiard ! Il prépare un film en anglais en ce moment et s’il a n’importe quel rôle pour moi, je prends ! » On lui a également demandé si des cinéastes le font rêver aujourd’hui. « La liste est trop longue et donner des noms risque de m’exclure aux yeux d’autres. Mais David Fincher, j’adore son travail. » Bref, une chose est sûre, on reverra Orlando Bloom dans le cinéma indépendant.

C’est ensuite du côté de la salle pour les conférences de presse que tout s’est passé. C’était le moment où Orlando Bloom, qui reçoit un hommage, est venu pour sa « conf de presse ». Très aimable, l’acteur est revenu sur son parcours, marqué par une rupture : le film Zulu de Jérôme Salles. Le moment clé de sa carrière où il a décidé de s’essayer à d’autres choses, de donner un autre ton à sa carrière. Zulu est clairement sa plus grande fierté, et son film favori de sa filmographie. L’acteur a ensuite répondu à notre question sur le prochain Pirates des Caraïbes. Comment ce fut de travailler avec les deux auteurs du formidable film norvégien Kon-Tiki, film méconnu et pourtant, un vrai chef-d’oeuvre du cinéma d’aventure ? Orlando Bloom avez-vu Kon-Tiki (sorti en 2012 – voir la critique) et c’est un grand film selon lui aussi. Son duo d’auteurs, Joachim Rønning et Espen Sandberg, réalisent donc Pirates des Caraïbes 5 aujourd’hui, et ils sont incroyables, a déclaré Bloom. Ils sont un tandem parfait, l’un gère les comédiens, l’autre le gros du tournage. Une symbiose parfaite. « Ils iront très loin, j’en suis sûr« . Il en a ensuite profité pour profiter qu’il n’a pas un gros rôle dans le film, jouant surtout au début et à la fin. Il est arrivé du coup en milieu de tournage. Mais le film a l’air génial, « la production était énorme« . Et ses rêves aujourd’hui ? « Tourner avec Jacques Audiard ! Il prépare un film en anglais en ce moment et s’il a n’importe quel rôle pour moi, je prends ! » On lui a également demandé si des cinéastes le font rêver aujourd’hui. « La liste est trop longue et donner des noms risque de m’exclure aux yeux d’autres. Mais David Fincher, j’adore son travail. » Bref, une chose est sûre, on reverra Orlando Bloom dans le cinéma indépendant. Nous avions ensuite rendez-vous avec le réalisateur Ramin Bahrani, auteur du fameux 99 Homes avec Michael Shannon et Andrew Garfield (voir la critique sur le site). Entre temps, ce même Michael Shannon est arrivé, pas très en forme après sa follenuit agité à faire la fête avec Orlando Bloom, présent pour un hommage. L’acteur a néanmoins signé quelques autographes, fait des photos, plaisanté avec les journalistes. définitivement, Michael Shannon est un acteur hors norme, un peu fou, très gentil et follement talentueux, armé d’un sens de l’humour dément, qu’il ne cache pas en privé. Notons qu’un piano trône au milieu de la salle des interviews. Un piano qui a inspiré quelques mélomanes, Eli Roth et Michael Shannon en tête.

Nous avions ensuite rendez-vous avec le réalisateur Ramin Bahrani, auteur du fameux 99 Homes avec Michael Shannon et Andrew Garfield (voir la critique sur le site). Entre temps, ce même Michael Shannon est arrivé, pas très en forme après sa follenuit agité à faire la fête avec Orlando Bloom, présent pour un hommage. L’acteur a néanmoins signé quelques autographes, fait des photos, plaisanté avec les journalistes. définitivement, Michael Shannon est un acteur hors norme, un peu fou, très gentil et follement talentueux, armé d’un sens de l’humour dément, qu’il ne cache pas en privé. Notons qu’un piano trône au milieu de la salle des interviews. Un piano qui a inspiré quelques mélomanes, Eli Roth et Michael Shannon en tête.

Le réalisateur Ramin Bahrani est ensuite longuement revenu avec nous, sur le film 99 Homes, pour lequel nous avions interviewé Michael Shannon la veille. Ces deux entretiens seront bientôt disponibles sur le site. Le réalisateur s’est surtout longuement étendu sur le génie de Michael Shannon, expliquant qu’il est l’un des 5 meilleurs acteurs au monde, à la fois intense, intelligent et drôle. SIl voit son film comment un pendant au Loup de Wall Street. Le premier est la version médiatique des sombres affaires financières, le sien la version derrière les médias. Deux films complémentaires en somme, dit-il. Ses références pour le film ? Lubitsch et Bill Wilder ! Vous découvrirez pourquoi lors de la publication des entretiens. Ramin bahrani nous a ensuite expliqué qu’il ne juge pas son personnage d’agent immobilier cynique, car dans un sens, il peut le comprendre. Il est un maillon de la chaîne. Juste un maillon.  En fin d’après-midi, nous avons interviewé la délicieuse Alison Brie (Community) pour la comédie romantique Jamais entre Amis. L’actrice, un pur amour d’une gentillesse folle, nous a expliqué sa passion pour ce film où elle tient son premier « premier rôle ». Les personnages y sont très développés, surtout émotionnellement et psychologiquement. Elle n’a pas tort, Jamais entre Amis brille par son mélange des tons, à la fois drôle et parfois « triste », presque un peu sombre et en tout cas, dramatique. Mais son énergie l’emporte. Sa collaboration avec Jason Sudeikis fut un enchantement et elle est fière du film. Elle peut. Alison Brie nous a ensuite donné une petite info dont on peut se réjouir. Alors qu’un de nos collègues lui demandait si elle n’était pas trop triste de la fin de la série Community (« ma famille« , dit_elle) et du fait que le long-métrage pour le cinéma ne se ferait pas, a jeune actrice a confié qu’il ne faut dire jamais, car qui sait les choses peuvent évoluer. Et l’idée d’un film n’est pas du tout enterrée. Une chose est sûre, elle sera la première à foncer dans ce cas-là ! Au passage, on vous le redit, foncez voir Jamais entre Amis (notre chronique du film), c’est savoureux et Alison Brie y est fabuleuse.