Mondo-mètre :

Mondo-mètre :

Carte d’identité :

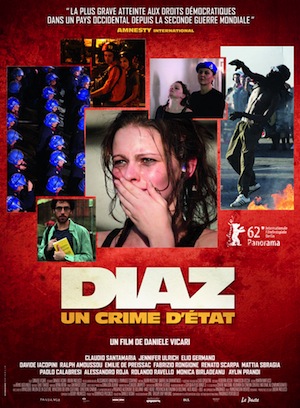

Nom : Diaz, Don’t Clean Up this Blood

Père : Daniele Vicari

Livret de famille : Claudio Santamaria (Max), Jennifer Ulrich (Alma), Elio Germano (Luca), Davide Iacopini (Marco), Ralph Amoussou (Etienne), Emilie de Preissac (Cécile), Fabrizio Rongione (Nick Janssen)…

Date de naissance : 2012 (sortie le 05 juin 2013)

Nationalité : Italie

Taille/Poids : 2h01 – 6,5 millions €

Signes particuliers (+) : Un uppercut implacable révélant de façon saisissante toute l’horreur de cette grave bavure policière intolérable et inqualifiable de nos jours. Des acteurs convaincants et une tension irrespirable efficace.

Signes particuliers (-) : La construction narrative est un peu trop écrite, là où l’épuration et la simplicité auraient amplement suffit tant le sujet est assez évocateur en lui-même. Le film est aussi trop aveuglé par son engagement, devenant un brûlot sans recul ni discernement sur les évènements.

UNE BAVURE QUI FAIT TÂCHE

Résumé : Juillet 2001, au sommet du G8 à Gênes en Italie. Manifestants et policiers s’affrontent durant quelques jours. La tension monte d’un cran lorsqu’un activiste est tué par les forces de l’ordre. Dans la foulée, les autorités donnent l’ordre de lancer un assaut sur une école abritant les militants, pensant y dénicher les membres du Black Block. La violence de l’agression scandaleuse sur les 90 personnes présentes, va être inouïe…

En ces temps de contestation sociale galopante entre les différents printemps arabes, les manifestations qui agitent des pays aux maux complexes comme la Grèce, l’Espagne ou la Turquie, les mouvements de protestation comme l’ordre socio-économique mondial comme les Indignés etc…, le documentariste Daniele Vicari prend sa caméra et son porte-voix et plonge dans la bataille rangée de l’illustration d’une opposition binaire généralisée : d’un côté, un peuple scandalisé voulant crier sa colère et de l’autre, des gouvernements ou des puissants qui font la sourde oreille où réagissent bassement par des voix instrumentalisées. S’il a parfois, même rarement, touché au long-métrage de fiction, l’italien Daniele Vicari est en revanche davantage spécialisé dans le registre du documentaire dans lequel il commence à jouir d’une solide expérience. Pour son nouveau film, il va entremêler les deux genres, tournant un film de fiction mais s’appliquant à relater et à témoigner en empruntant les codes du documentaires, pour évoquer l’un des plus grands scandales anti-démocratiques des années 2000, l’affaire de l’école Diaz, à Gênes, en marge du sommet du G8.

Pour un bref rappel des faits. Juillet 2001, un sommet du G8 est organisé à Gênes, en Italie. Comme toujours, des centaines de milliers de manifestants anticapitalistes, altermondialistes, d’ultragauches ou anarchistes, affluent en provenance de tous les pays européens pour manifester leur mécontentement face à la gestion du monde de ces pays « puissants » et industrialisés. Ces garde-fous protestants, dévoués à leur cause souvent depuis des années et rejoints sans cesse par de nouveaux membres, souvent des étudiants, vont comme à chaque sommet du G8, s’organiser avec tout un système établi, des infrastructures (refuges, interprètes, nourritures, centre de gestion et d’information, avocats…) et mettre à mal la rencontre entre Présidents. Comme souvent, il y aura quelques débordements de radicaux un peu plus extrémistes que la moyenne et c’est au terme d’une première journée d’affrontements avec la police, qu’un jeune homme, Carlo Giuliani, sera tué d’une balle dans la tête par un représentant des forces de l’ordre qui roulera ensuite à plusieurs reprises sur son corps avec sa voiture. L’ambiance se tend soudainement, les oppositions se radicalisent, la situation devient incontrôlable, les organisateurs sont débordés. Mais au quatrième jour, le drame arrive. Fomenté froidement, orchestré lâchement, et construit sur des mensonges après avoir instrumentalisé certaines données déformées et détournées, l’ordre est donné à la police anti-émeute de pénétrer en force dans l’école Diaz, qui abrite plusieurs manifestants, essentiellement des étudiants étrangers et quelques journalistes. Le problème sera le « en force ». Remontés à bloc par des jours et des jours d’affrontements où ils ont dû ronger leur frein sans pouvoir libérer leur envie de frapper, les policiers anti-émeute vont être les protagonistes d’un déchaînement d’une rare violence, frappant sa distinction hommes et femmes, jeunes et vieux, blessés ou bien portants. Pourtant, aucune résistance, les manifestants réfugiés, pour la plupart pacifiques, ont levé les bras en l’air en signe de reddition. Mais cela n’a pas suffit. La police va littéralement décharger sa rage sur ces pauvres gens. Le bilan sera lourd. Sur les 93 militants présents, la plupart seront battus, certains très sérieusement blessés. Le prétexte ? Les forces de l’ordre voulaient traquer les responsables du black bloc qui avait officié les jours précédents. Sauf que ce n’était pas le bon endroit et que les responsables avaient déjà quitté la ville la veille. La plupart des activistes seront alors arrêtés, séquestrés pendant trois jours en prison où ils subiront sévices, humiliations, viols et actes de tortures. Un vrai scandale incroyable dans un pays civilisé en l’an 2000. Et pourtant…

Daniele Vicari décide de retranscrire ces évènements choquants avec le plus de véracité possible, ayant recours aux purs codes du documentaire pris à vif de l’intérieur, pour renforcer l’impact de son brûlot qui vient faire office d’acte de témoignage d’un scandale toujours pas totalement résolu. D’une, car tous les responsables n’ont pas été condamnés loin de là, de deux parce qu’aucun procès digne de ce nom n’a eu lieu et de trois car, en Italie, la « torture » n’étant pas inscrite dans la législation, elle n’est pas condamnable. Oui, on parle bien de l’Italie et non pas d’un quelconque pays du fin fond du monde. Révoltant. Et révolté, Vicari, qui semble n’avoir toujours pas digéré cet épisode qu’Amnesty International a qualifié de « plus grave atteinte aux droits démocratiques depuis la seconde guerre mondiale ». Le cinéaste retrousse ses manches et met les mains dans le cambouis en recourant à tous les éléments possibles. Sa mise en scène va alterner caméra à l’épaule comme en immersion dans les évènements, images d’archives et mise en scène plus traditionnelle pour remplir les blancs et rendre fictionnalisable son récit. Le résultat est grandement imparfait mais saisissant et percutant.

Diaz, Un Crime d’Etat est une sorte de docu-fiction assez clairement expliqué et plutôt didactique même s’il nous manque parfois ça et là, quelques clés de compréhension mineures. Mais surtout, le film de Vicari est un brûlot, un pavé de pierre asséné avec autant de rage que les coups de matraques donnés aux militants ce soir là. Film ultra-politisé, résolument engagé et de gauche, manquant d’ailleurs parfois d’un soupçon de discernement dans la façon dont il présente les évènements, pour pouvoir prétendre à une analyse d’excellence sur les tenants et les aboutissants de la question évoquée, Diaz, Un Crime d’Etat est un film témoin cherchant à remplacer le procès manquant, à hurler ce qui n’a jamais été dit, à se substituer à toutes ces voix en colère qui n’ont pu s’exprimer pleinement sur ce qu’ils ont vécu. Le film manque certes de neutralité pour se doter d’une véritable exemplarité qui aurait renforcé l’efficacité de son propos, mais malgré ça, il reste un saisissant et glaçant portrait des évènements tragiques qui ont eu lieu ce soir là. Ces militants de gauche ont essuyé toute la frustration d’hommes ne colère, toute la barbarie de services policiers qui n’ont rien d’humain, qui ne font pas ce métier pour de bonnes raisons mais seulement pour être des criminels rangés « officiellement » du bon côté de la barrière. Témoin, cette rage aveugle qui les a poussé à s’acharner sur femmes, vieux, jeunes, journalistes présents qui ont eu beau hurler leur fonction expliquant leur présence sur place. Cette sinistre soirée du 21 juillet 2001 a vu de la colère se vider et des hôpitaux se remplir à mesure.

Diaz, Un Crime d’Etat déploie une vraie tension irrespirable au fur et à mesure que se nouent les relations entre les partis e présence. On sent l’effet cocotte-minute sous pression dans un docu-fiction qui essaie d’exposer ses enjeux, de présenter son contexte, sans pour autant toujours tout cautionner (sauf que c’est peut-être là que le film est affaibli, trop monocorde et manquant de partialité et de multiplicité des points de vue même s’il essaie de façon insuffisante. Et alors que la pression devient presque incontrôlable, la déflagration retentit. Spectateur de ce chaos incompréhensible, le public ne peut qu’être pris et surpris par la violence soudaine qui s’abat sur l’écran. La séquence de l’assaut, vécu en immersion avec beaucoup de simplicité de traitement et d’impact visuel, est le sommet d’un film en apnée, spectacle choc et traumatisant où les respirations se suspendent le temps des coups portés. Vicari retranscrit avec une efficacité impressionnante la brutalité des évènements et clairement, il y a un avant et un après dans un film qui vient de nous renverser sur place.

La maîtrise dont fait preuve le cinéaste tant dans cette séquence que dans la façon de poser ses intervenants, de présenter son contexte, est en revanche contrebalancée par un mauvais mélange fortement nuisible au film. Vicari assène un coup avec son moment central attendu et redouté mais dans le même temps, se laisse aller au spectaculaire visuel et narratif en pensant renforcer le choquant de la chose. Et si ce point est plus une menue maladresse qu’autre-chose, la construction pénible en revanche, va être l’épine dans le pied d’un film qui perd une grosse partie de sa valeur épidermique et sensorielle en essayant d’être « original » et « inventif » dans sa structure écrite. Vicari va inutilement maniérer la construction de sa narration, revenant sur le drame par l’entremise de plusieurs personnages différents pour faire dans la multiplicité des angles d’attaque. Les mêmes scènes/point de départ, reviennent à plusieurs reprises, pour un re-traitement depuis une direction différente, relançant la montée des évènements depuis un autre regard, ce qui a pour effet de rallonger le film pour l’amener à flirter vers les deux heures sans apporter une vraie valeur ajoutée dans cet effet de rhétorique. Si le temps n’est pas le problème (le film se suit sans peine et ne paraît jamais long) cette tournure narrative s’avère finalement plus lourd et indigeste alors que le sujet dans sa plus simple expression, se suffisait à lui-même pour être hautement évocateur avec une force et une puissance de déflagration incommensurable.

Œuvre coup de poing rude et marquante, Diaz, Un Crime d’Etat est peut-être aussi un peu trop binaire, un peu trop aveuglé par sa cause loyale et louable. La rage du cinéaste gêne sa vision d’ensemble et le film occulte souvent les contrepoints (les manifestants radicaux extrémistes agressifs ou l’état de pensée des policiers ici réduits à leur fonction diabolisée, par exemple) ne parvenant pas ainsi à trouver la subtilité (de fond bien sûr, tout en gardant la frontalité) d’un All Cops are Basterds de Stefano Sollima par exemple, autre récente fiction prenant pour sujet les policiers anti-émeute italiens et leur violence renommée. Toutefois, cette plongée dans l’horreur maladroite relativement fidèle aux évènements, est un vrai manifeste rouge de colère, un cocktail Molotov explosif adressé aux personnes concernées, du gouvernement à la justice en passant par les forces de l’ordre italiennes. Tendu, au cordeau, éprouvant, furieux, Diaz, Un Crime d’Etat s’inspire du cinéma de Costa-Gravras (ou ambitionne de s’inspirer) pour essayer de réveiller les consciences et d’attirer l’attention sur un événement en cours d’oubli. Si le sang de la bestialité déployée ce jour-là a depuis été nettoyé (le titre original est : Diaz, ne nettoyer pas ce sang) et n’est plus pour témoigner, le docu-fiction de Vicari pourra le faire à sa place malgré ses imperfections, malgré que le cinéaste ne soit emporté dans le tourbillon de sa charge lui donnant un vertige qui parfois lui fait perdre pied. La force de frappe du film est indiscutablement efficace, le moment central glaçant et oppressant, dommage alors que la construction soit aussi artificiellement sur-écrite.

Bande-annonce :