Mondo-mètre :

Mondo-mètre :

Carte d’identité :

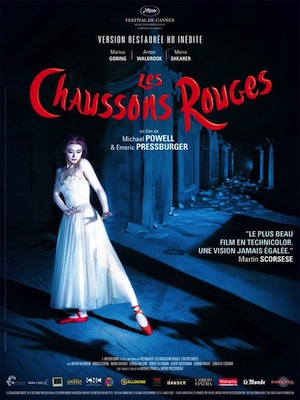

Nom : The Red Shoes

Père : Michael Powell et Emeric Pressburger

Livret de famille : Anton Walbrook (Lermontov), Moira Shearer (Victoria), Marius Goring (Craster), Robert Helpmann (Ivan Boleslawsky), Leonide Massine (Ljubov), Albert Bassermann (Ratov)…

Date de naissance : 1948

Nationalité : Angleterre

Taille/Poids : 2h13 – env. 500.000 £

Signes particuliers (+) : Un classique magistral et virtuose, brillant en tout point et d’une grande intelligence en plus d’être avant-gardiste. The Red Shoes préfigure un film comme Black Swan.

Signes particuliers (-) : Des envolées très mélodramatiques appuyées.

RED SWAN

Résumé : Vicky est une danseuse de ballet. Julian est compositeur. Ils entrent dans une troupe dont le directeur est tyrannique, les poussant à tout sacrifier pour leur art y compris leur amour…

63 ans. C’est ce qui sépare à ma gauche le classique Les Chaussons Rouges et à ma droite celui en passe de le devenir Black Swan, deux monuments partageant en commun le même thème de la danse classique et de son mystérieux milieu impénétrable. En 1948, le duo Michael Powell/Emeric Pressburger signait ce Red Shoes, chef d’oeuvre oscarisé (pour la direction artistique et la musique et seulement nommé à celui du scénario et du meilleur film) à la beauté plastique incroyable, adaptant un conte d’Hans Christian Andersen. Mettant en scène la véritable ballerine Moira Shearer dans le rôle d’une danseuse de ballet sur le chemin de la gloire, The Red Shoes s’attarde avant tout, à l’instar de Black Swan en 2011, sur les coulisses du milieu intransigeant et exigeant et par allégorie sur les sacrifices terribles que demande tout art à son artiste.

Même s’il est difficile de ne pas penser à ce magistral classique intemporel en regardant le Black Swan d’Aronofsky aujourd’hui, les deux longs-métrages se penchant sur le même thème et milieu, ils divergent cependant dans angle scruté et la perspective abordée. Black Swan s’attachait surtout avec un réalisme allégorique et fantastique aux douleurs psychologiques et physiques d’un monde écrasant d’exigence. Les Chaussons Rouges, quant à lui, délaisse quelque peu la dureté de ce milieu au niveau de l’aspect physique, pour se pencher plutôt sur les relations humaines qui le composent. Des relations faites d’exclusivité affective, d’exigences morales, d’ego, de frustration et de jalousie entre les divers protagonistes de la filière de production d’un spectacle qui se veut parfait dans le résultat mais qui requiert par conséquent, selon certaines logiques tyranniques, un abandon de soi total, une implication absolue et sacrificielle. Powell et Pressburger transcendent le conte d’Anderson pour en présenter une vision cruelle où la magie du résultat s’entrechoque au contact des sacrifices de vie sur l’autel de l’art. Le monde de la danse est ici présenté comme un monde demandant un abandon ascétique quasi religieux où les sacrifices ne sont pas tant physiques (comme dans Black Swan) mais moraux et sentimentaux. Un monde où la danse doit être la seule finalité, le seul but, la seule chose ayant de l’importance au détriment de toute vie personnelle et affective. Un monde exclusif auquel l’on doit donner sa vie en échange de la gloire et la reconnaissance.

C’est presque par une parabole du mythe de Faust que le tandem de cinéastes traite le conte d’Andersen. La jeune et belle Vicky, pour atteindre la gloire et la renommée dans son art, doit accepter un pacte lui ôtant sa vie personnelle, sa liberté, son libre-arbitre, l’expression de ses émotions et ressentis. Et le directeur du théâtre Boris Lermontov (Anton Walbrook) de personnifier en quelque sorte le diable, être tout-puissant faisant et défaisant une notoriété selon son gré et ses envies en fonction de l’acceptation totale ou non du pacte signé en lettres de sang, de pleurs et de sueur. Mais cette histoire de romance contrariée par l’art tend à montrer de façon générale, la tyrannie de l’art sur les gens qui le pratiquent et la façon dont il a cette puissance destructrice obsédante, comme si l’art ne pouvait coexister avec la vie personnelle, comme si l’art exigeait une implication si profonde du corps et de l’esprit, que les sentiments futiles n’y avaient dès lors plus leur place, comme s’ils devenaient des handicaps et de freins à la créativité. Par l’art, Pressburger et Powell livrent une charge terrible et sombre sur lui-même et une belle réflexion sur l’artiste en général et sur la tyrannie d’un métier résolument différent.

Dans un registre différent du Black Swan d’Aronofsky et en s’attardant davantage sur une romance tragique, Les Chaussons Rouges possède lui aussi une certaine dureté psychologique à relativiser dans son contexte, le film datant de 1948 bien sûr. Cynique et mélancolique et d’une rare violence morale, ce très grand film, qui doit très certainement sa qualité à son duo d’auteurs, est un authentique chef d’œuvre du cinéma en avance sur son temps. Pressburger, en grand scénariste qu’il était, associé à Michael Powell, réalisateur passionnant et véritable maître d’orchestre visuel, formait un duo parmi les plus incroyablement cohérent du cinéma. Ils l’auront prouvé sur ce film, sur leur Contes d’Hoffman (avec la même Moira Shearer) et sur leur chef d’œuvre absolu, Le Voyeur, le tout pour une filmographie assez courte mais marquante du septième art et qui va influencer nombre de cinéastes par la suite à commencer par De Palma ou Scorsese.

La magie de sa mise en scène magnifie un film fort en émotions et transcende les scènes de ballets pour les hisser au niveau de spectacle filmé, prenant et total. Les Chaussons Rouges est un grand classique, une œuvre à la profondeur intense et envoûtante poussant au vertige cinématographique à l’image de ses protagonistes poussés dans leurs derniers retranchements de vie et affichant une mise en abyme troublante entre ce que le film est et ce qu’il raconte. Car derrière ses allures de spectacle magique et glamour (ce à quoi le spectateur assiste dans un opéra et ce que le film est en apparence) existe un envers du décor tragique et d’une noirceur terrible (ce que le film brosse et ce qui se trouve derrière le rideau tiré). Magnifique.

Bande-annonce :

Ne pas mettre 10 à ce joyau relève de la mesquinerie pure et simple !

Mince, quoi !