Mondo-mètre :

Mondo-mètre :

Carte d’identité :

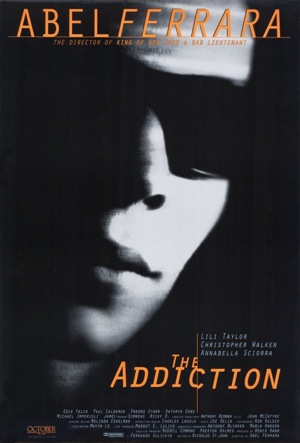

Nom : The Addiction

Père : Abel Ferrara

Livret de famille : Lily Taylor (Kathleen), Christopher Walken (Peina), Annabelle Sciorra (Casanova), Paul Calderon (le professeur), Edie Falco (Jean), Michael Fella (le policier)…

Date de naissance : 1995

Nationalité : Etats-Unis, Angleterre

Taille/Poids : 1h24 – Petit budget

Signes particuliers (+) : Fascinant de voir comment Abel Ferrara utilise le cinéma de genre pour proposer une réflexion passionnante sur les maux de la société actuelle, la contamination vampirique ouvrant à une parabole extraordinaire dans sa double-lecture.

Signes particuliers (-) : Que les amateurs d’horreur se tourne vers un autre film. Celui-ci est du pur cinéma d’auteur pas facile d’accès.

VAMPIRES, VOUS AVEZ DIT VAMPIRES ?

Résumé : Kathleen Conklin, jeune étudiante en philosophie, est mordue par une étrange femme. Elle commence à développer les symptômes du vampirisme.

Une fois n’est pas coutume, le cinéaste new-yorkais Abel Ferrera se réapproprie un genre pour l’adapter à son univers au lieu de « simplistement » placer son univers dans un genre. Il avait abordé, à sa manière, le slasher avec son premier film, le fabuleux Driller Killer, il avait touché au polar avec le sublime New York deux Heures du Matin, le film de gangster avec The King Of New York mais à chaque fois, les genres n’étaient qu’une toile de fond destinée à l’exploration des thématiques lui tenant à cœur. Il revient ici à l’horreur et s’attaque avec Addiction au mythe du vampire. Une mythologie que le cinéaste va détourner à un niveau plus analytique, cérébral et philosophique, le vampirisme étant juste le médium par lequel il va traiter de la société américaine et des thèmes qui lui sont chers.

Très stylisé et filmé en noir et blanc, Addiction sort totalement du carcan du film d’horreur pour devenir une tortueuse fable symbolique et intimiste. Loin du genre traditionnel, les vampires de Ferrara ne sont pas sexy ou charismatiques selon les codes du genre. Le film ne se pare d’aucune envolée baroque et délaisse tous les éléments qui entourent l’idéologie traditionnelle du vampire et de l’horreur de manière plus générale. Au fond, Ferrara ne parle d’ailleurs pas vraiment de vampirisme. En déplaçant cette mythologie dans les bas-fonds new-yorkais, lieux de prédilection du réalisateur qu’il a l’habitude d’écumer au gré de ses œuvres et où se côtoient marginaux, exclus, drogués et paumés, Ferrara va se servir de cette toile de fond pour approfondir son exploration des maux de la société américaine actuelle et sa fascination pour le mal et la violence faisant partie de son quotidien, de ses bases. Par l’entremise de son héroïne, jeune étudiante en philosophie, le cinéaste va profiter de son sujet pour brosser philosophiquement un tableau d’un pays malade, gangrené, damné et pourrissant, qui a un besoin urgent d’expier ses péchés : une société fascinée et dépendante d’une violence qu’elle a engendré et qui ne peut plus se regarder en face dans un miroir. Le vampirisme n’est pas ici une malédiction surnaturelle ou autre mais une maladie terrible et indéfectible dont Kathleen vit l’initiation lente et progressive. Métaphoriquement, cette maladie reflète l’état pessimiste d’un pays ayant sombré peu à peu dans une violence incontrôlable, inaliénable, un pays comme assoiffé d’une violence, incapable de la repousser tant elle est désormais une facette assimilée et ingérable. Les pérégrinations de la jeune femme pour comprendre son mal ne sont ainsi qu’un moyen pour le cinéaste de poursuivre ses tentatives de compréhension de la face sombre d’une Amérique à la dérive ayant perdu, comme Kathleen, son identité, sa nature, ses valeurs. Et par allégorie philosophique, Ferrara d’établir un parallèle entre la perte d’humanité de sa protagoniste et la perte d’humanité d’un pays au bord du chaos humain.

Si le style du cinéaste peut être déroutant pour un plus grand nombre d’autant qu’il n’est pas toujours facile d’accès et loin du cinéma traditionnel, Addiction est une œuvre riche métaphoriquement, à la fois sombre et pessimiste et à la fois lucide sur le besoin de sacrifier tout ce qui fait l’Amérique actuelle pour revenir à une situation assainie. Vision peut-être naïve, elle est la preuve que Ferrara n’est pas un simple cinéaste torturé et tortueux au bord de la folie, consumé par son art, mais un penseur usant de son médium pour analyser et réfléchir sur le monde qui l’entoure. Si la forme peut paraître radicale, le sens est en tout cas lui palpable dès lors que l’on s’immerge dans l’intelligence de son œuvre vouée à scruter la condition humaine imbriquée dans une société qui ne lui ressemble plus, qui ne tourne pas rond, pas comme elle devrait en tout cas.

Bande-annonce (aussi déroutante que le film) :

jEHRb7 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Thank you incredibly substantially for your exciting text. I have been looking for these types of message to get a definitely very long time. Thank you. [url=http://www.authenticcheapretrojordans.com]authentic jordans[/url] authentic jordans