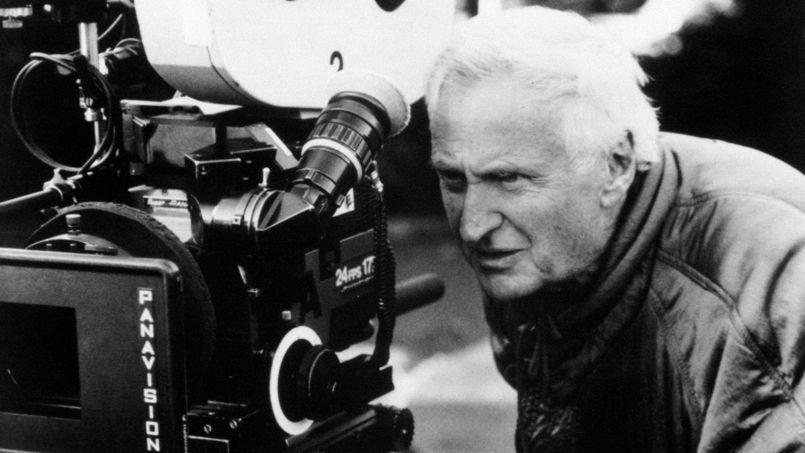

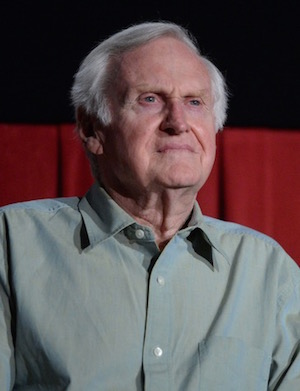

A l’occasion de sa venue au 17e festival du Cinéma Européen en Essonne qui lui a rendu hommage, nous avons eu le privilège de pouvoir nous entretenir avec l’illustre metteur en scène britannique John Boorman, derrière des chefs-d’œuvre du septième art tels que Le Point de non-retour, Deliverance, Excalibur, La Forêt d’Émeraude etc… Nous sommes revenus en sa compagnie sur quelques-uns des films présentés au cours de la belle manifestation qu’est le festival Cinessonne.

A l’occasion de sa venue au 17e festival du Cinéma Européen en Essonne qui lui a rendu hommage, nous avons eu le privilège de pouvoir nous entretenir avec l’illustre metteur en scène britannique John Boorman, derrière des chefs-d’œuvre du septième art tels que Le Point de non-retour, Deliverance, Excalibur, La Forêt d’Émeraude etc… Nous sommes revenus en sa compagnie sur quelques-uns des films présentés au cours de la belle manifestation qu’est le festival Cinessonne.

(En raison des tragiques évènements du 13 novembre, le festival Cinessonne a connu quelques changements. Les séances annulées sont reportées, le 22 novembre pour la projection en avant-première de Mia Madre et les 04, 05 et 06 décembre pour les films de la compétition non montrés. N’hésitez pas à consulter le site officiel pour plus d’informations).

Vous êtes considéré aujourd’hui comme l’un des grands metteurs en scène de votre génération, et certains de vos films sont considérés comme des classiques importants de l’histoire du cinéma. Quel regard avez-vous sur ce fait d’appartenir, en un sens, à la légende de votre art ? De la fierté, de la reconnaissance, la satisfaction d’avoir fait du « bon travail » ?

John Boorman : Je ne pense pas vraiment à cela dans ce sens. En fait, avoir une réputation, cela évoque pour moi surtout l’idée que si je propose un projet à un studio, ils vont le lire, ils vont discuter avec moi. Les studios hollywoodiens financent des scripts, ils achètent des scripts, ils achètent les droits d’adaptations de romans etc. Mais ils doivent en financer peut-être un sur vingt, au final. Si vous écrivez un scénario et que vous n’avez pas de réputation, c’est presque impossible d’arriver à convaincre un studio de le lire. Ils ont des milliers de scripts qui arrivent. Je me sens chanceux d’avoir cette réputation car elle me permet de pouvoir engager la conversation avec ces studios et les convaincre de porter intérêt à mes projets. Voilà ce que je pense, en ce qui concerne ma réputation. En tout cas, je n’aimerai pas avoir à commencer ma carrière aujourd’hui. La mienne est plutôt sur la fin mais aujourd’hui, c’est très difficile, presque étouffant. Beaucoup de gens veulent faire des films mais finalement, peu y parviennent.

J’aimerai parler un peu des films qui sont présentés dans le cadre du festival Cinessonne où vous êtes invité. A commencer par Point Blank (Le Point de non-retour) que vous avez réalisé en 1967. Vous avez dit un jour à propos de ce film, que vous aviez l’impression qu’il a été fait par une autre personne très différente de vous, portant juste le même nom. En quoi pensez-vous avoir changé en tant que metteur en scène entre vos débuts et aujourd’hui ? Quel regard portez-vous sur ce John Boorman d’il y a 45 ans ?

John Boorman : Je pense que quand j’étais jeune, et même quand on est jeune de manière générale, on est plus innocent. Vous faites des choses, ou vous tentez de faire des choses, avec une certaine ignorance. Quand vous gagnez de l’expérience, vous faites plus attention aux choses. Est-ce qu’on va tourner ça maintenant, parce que le temps est mauvais, ce genre de détails. Vous devenez plus prudent avec l’expérience. Quand vous êtes jeune et stupide, vous êtes plus fonceur, vous tentez des choses et parfois, ça marche. Pour Point Blank, j’ai eu de la chance. Lee Marvin était un acteur expérimenté et très courageux. Il faisait tout ce que je lui demandais, il tentait tout. Et tant bien que mal, on a réussi à faire ce film. Avec un peu de chance. D’abord, quand on a eu notre première conversation sur à quoi je voulais que le film ressemble. Il m’a dit « fais-le ! » Quand je suis arrivé à Hollywood, il a organisé une réunion avec les pontes de la MGM, les producteurs et moi-même. Et il leur a expliqué qu’il avait une clause de regard sur les scénarios et sur le casting de ses films. Il a dit aux exécutifs qu’il me déferait tous ses pouvoirs ! Pour mon premier film à Hollywood, j’avais un contrôle total ! Il savait quel genre de film je voulais faire, et c’était un film très difficile à monter à cette époque. Ensuite, deuxième coup de chance, quand on a montré le film aux exécutifs, ils n’étaient pas convaincus. Ils ont commencé à parler de reshoot, de remontage… Et la responsable du département montage de la MGM, Margaret Booth, qui avait un grand pouvoir car c’était un grand nom -elle avait travaillé sur Autant en Emporte le Vent et d’autres grands films- a répondu que pour toucher à un seul plan de ce film, il faudrait lui passer sur le corps ! Ils avaient tous peur d’elle, et ils ont reculé de leurs positions. Donc, en gros, vous avez besoin de chance au cinéma.

Délivrance est l’un de vos grands chefs-d’œuvre. A l’époque (et encore aujourd’hui), c’était un film extrêmement audacieux, presque irréel. Est-ce que ce fut l’une de vos expériences les plus difficiles dans votre carrière ? Tout a été incroyable sur ce film, l’histoire, le sujet, certaines scènes très dures, le tournage en décors naturels, les problèmes avec certains acteurs…

John Boorman : Oui, c’était dangereux. J’ai poussé les acteurs dans leurs limites. Il y avait ces scènes de canyoning avec la traversée de rapides etc. Les comédiens étaient un peu préparés et entraînés à cela, mais j’étais toujours préoccupé par la peur de perdre un acteur. Aujourd’hui, il y a des restrictions en matière de santé et de sécurité au cinéma. Vous ne pouvez pas tout faire. Et je ne pourrais pas faire Délivrance aujourd’hui, avec toutes ces règles. Cela prendrait deux fois plus de temps à tourner, et le résultat ne serait pas aussi bon.

En 1974, vous tournez Zardoz. C’était un projet très ambitieux. Aujourd’hui, le film laisse un souvenir étrange. Pour certains, c’est un chef-d’œuvre, pour d’autres, un désastre. Comment voyez-vous ce film aujourd’hui personnellement ?

John Boorman : Délivrance avait été un tel succès, que j’ai pu faire Zardoz. C’était un projet original mais il s’est planté au box office. Avec les années, il a acquis de plus en plus de réputation, au point que la Fox vient tout juste de le restaurer pour le sortir en Blu-ray. Quelqu’un m’a dit récemment que le film n’aurait pas pu passer du statut d’échec à celui de film culte, s’il n’était pas une réussite. L’attirance du public pour un film est vraiment quelque-chose d’étrange.

Nous sautons en 1981. Sur Excalibur, vous avez voulu raconter la légende arthurienne quasiment dans sa totalité, ce qui était très ambitieux une fois de plus. Êtes-vous satisfait aujourd’hui du résultat final ou regrettez-vous de ne pas avoir pu tourner votre script d’origine, qui faisait environ 4h30 il me semble ?

John Boorman : Je pense que j’aurai aimé le faire plus long. Mais c’était un deal que j’avais passé avec le studio. Les codes de l’époque imposaient une durée générale d’environ deux heures. Au final, je pense que la compression du film lui a donné un certaine force, un certain pouvoir. Il est tellement resserré que chaque scène est plus vibrante. Rétrospectivement, le film est probablement meilleur dans cette version resserrée, que si j’avais fait une version de 4h30. Il ne serait pas aussi bon à mon sens.

C’est pas faux, il y a peut-être gagné en intensité.

John Boorman : Vous savez, le cinéma, c’est l’art du possible. C’est ce que vous pouvez faire avec le temps et l’argent à votre disposition. J’ai édité une série de livres qui s’appellent « Projections« . Dans l’un d’eux, j’ai demandé à plein de réalisateurs, quel film ils feraient s’ils avaient un budget et un temps illimité. Et ils étaient tous terrifiés à cette idée. Parce que vous passez votre vie entière avec des contraintes, de temps et d’argent. Et souvent, les solutions que vous trouvez à vos problèmes, sont meilleures quand vous les cherchez au milieu de compromis. Parfois, le résultat est meilleur quand vous travaillez dans un cadre, c’est moins angoissant.

Il y a deux récurrences dans votre cinéma, la thématique de la quête et l’amour de la nature. Vous avez toujours été follement attiré par les décors naturels, les meilleurs exemples étant Duel dans le Pacifique, Délivrance ou le bouleversant La Forêt d’Émeraude. C’était important pour vous d’être loin des plateaux de studio, au contact et en communion avec l’extérieur, le grand air, la vraie vie ?

John Boorman : Oui, ça a toujours été très important pour moi. En fait, ça a un rapport avec mon regard sur la nature. J’ai toujours éprouvé une grande attirance pour la nature, les arbres en particulier. J’ai étudié les arbres durant toute ma vie. En fait, j’ai toujours essayé de comprendre la nature. La nature représente une immense beauté, mais aussi une grande violence. Car la nature est violente. Les tremblements de terre, les tempêtes, les volcans… Nous vivons sur une planète violente et quand nous avons une belle journée, avec du soleil, une petite brise, qu’est-ce qu’elle est belle ! Ce sont comme des petites périodes de paix au milieu d’une guerre. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes sur une terre instable et violente où nous sommes juste des invités.

Dans votre dernier film, le très beau Queen and Country, vous vous êtes replongé dans une période spécifique de votre jeunesse (le service militaire – ndlr). Mais on sent, dans le fond, une sorte de mélange entre l’authenticité des souvenirs et l’apport d’une nostalgie qui truque ou déforme un peu la réalité des évènements passés. C’était l’une de vos intentions de parler de comment la mémoire peut parfois, travestir un peu les évènements du passé, avec le temps ?

John Boorman : Oui, la relation entre les souvenirs et l’imagination est très intéressante. J’avais fait Hope and Glory, qui était basé sur mon vécu des bombardements de Londres pendant la Deuxième Guerre Mondiale, alors que j’étais un enfant. Je me rend compte aujourd’hui, que mes souvenirs de cette période sont plus basés sur le film que j’ai réalisé, que sur le véritable vécu. C’est pareil avec Queen and Country. Le film est basé sur des souvenirs très précis que j’ai de cette époque. Mais inévitablement, les personnages étant interprétés par des acteurs, ils deviennent légèrement différents des originaux. Et aujourd’hui, j’ai cette même impression de me souvenir des choses plus de la façon racontée par le film que de la réalité. C’est vraiment fascinant cette relation entre le souvenir et l’imagination. Dans ces deux films (Hope & Gory et Queen & Country – ndlr), il y avait surtout une vérité émotionnelle, même si certains évènements sont altérés. En les faisant, je me demandais sans cesse qu’elle était la vérité de chaque scène. Quelle vérité j’essayais de capter.

Propos recueillis et traduits par Nicolas Rieux

Merci à John Boorman pour sa gentillesse et sa disponibilité, à Stéphane Ribola et au festival Cinessonne.