Carte d’identité :

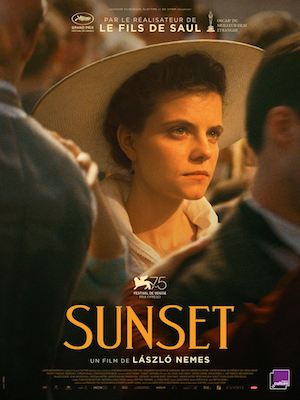

Nom : Sunset

Père : László Nemes

Date de naissance : 2018

Majorité : 20 mars 2019

Type : Sortie en salles

Nationalité : France

Taille : 2h21 / Poids : NC

Genre : Drame, Historique

Livret de famille : Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos…

Signes particuliers : Long, si long, tellement long…

UNE EXPÉRIENCE CRISPANTE

LA CRITIQUE DE SUNSET

Synopsis : 1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat.

Son rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu’elle a un frère dont elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé. A la veille de la guerre, cette quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz dans les méandres d’un monde au bord du chaos.

Il y a quatre ans, le hongrois László Nemes s’était fait un nom en majuscules grâce au Fils de Saul, son premier long-métrage qui lui avait valu un Grand Prix à Cannes et l’Oscar du Meilleur Film Etranger. Pas loin d’être expérimental avec son formalisme radical quasi autistique ne lâchant jamais son prisonnier juif que l’on suit dans un survival éprouvant, le film avait conquis la planète cinéphile et imposer Nemes comme un cinéaste à suivre. L’occasion est donnée aujourd’hui avec Sunset, sa seconde proposition formulée comme un mélange de son style entrevu sur Le Fils de Saul et des inspirations cinématographiques qui ont façonné sa culture du septième art. Clairement, avec Sunset, Nemes affirme le cinéaste qu’il entend être pour la suite de sa carrière.

Budapest, 1913, au cœur de l’Empire austro-hongrois. A la veille de la grande guerre qui approche, la jeune Irisz Leiter placée dans un orphelinat depuis ses douze ans, revient dans sa ville natale et va entamer une quête sur ses origines familiales troubles. Tel est en gros le postulat de ce drame historique qui s’étend sur 2h20. Une durée plutôt conséquente… et que l’on sent malheureusement bien passer tant Sunset s’avère pénible. Aux entournures de ce second long-métrage, on perçoit ouvertement l’amour de László Nemes pour des cinéastes emblématiques tels que Bergman, Visconti, Tarkovski, Kubrick ou Antonioni. Le réalisateur leur emprunte leur sens de la puissance cinématographique prenant racine dans une ampleur minimaliste à l’esthétisme léché et étourdissant mais jamais ostentatoire. De son précédent Le Fils de Saul, il garde cette radicalité filmique où sa caméra est sans cesse collée aux basques de son héroïne, que ce soit de dos ou de face, on est vissé à son regard, à son visage, à ses mouvements, à sa nuque (ah sa nuque, on finit par la connaître dans ses moindres détails à force). Cette Irisz Leiter, incarnée par la mutique Juli Jakab, emplit le cadre au point d’occulter ce qui se passe autour, un décorum que l’on ne voit pas toujours mais que l’on devine tout le temps. Visuellement, Sunset est à nouveau une expérience qui regorge d’immenses moments cinématographiques à l’image de son superbe final, et la mise en scène du cinéaste entend épouser son propos sur la décadence d’un monde. Mais ça ne fonctionne pas et les fulgurances artistiques se retrouvent au service d’une longue traversée de l’ennui.

Parce que contrairement aux Antonioni, Kubrick et autre Visconti, László Nemes ne réussit pas à nous impliquer dans son histoire, tout le contraire de ce qu’il avait su faire avec Le Fils de Saul précédemment. Sunset est froid, lourd, terriblement imposant dans sa méthodologie comme dans ses ressorts et ses motifs. Cette lourdeur proche de l’indigeste trouble la soumission à l’œuvre et pousse au décrochage. Déjà que le personnage principal fortement mal aimable était un frein et que l’absence de fluidité d’écriture générait une opacité contre-productive, cette mise en scène faussement simple mais au contraire ultra-chargée ne vient pas aider. L’atmosphère immersive et la puissance dramaturgique font également défaut, et tous ces éléments convergent pour pousser ce Sunset vers les rivages de l’œuvre ronflante, pompeuse (limite prétentieuse) et symptomatique d’une certaine idée du cinéma d’auteur qui fume sa richesse pour n’en laisser que des cendres. A tout cela s’ajoute la volonté affichée de livrer un cinéma volontairement crispant, autistique, sur-exigeant. La marginalité est toujours intéressante au cinéma mais un tel degré de mal-amabilité assumée lasse assez vite, surtout quand il est au service d’une coquille vide.

Par David Huxley

La

La

Un navet. Voilà longtemps que je n’avais vu un film aussi ennuyeux. A éviter autant que possible.

Sí je serais si irrespectueux que vous je pourrais parler du manque de culture cinématographique de certains, ou, en tout cas, du manque de savoir (vivre). Mais je vais pas le faire

Et si vous étiez respectueux du français, ça donnerait quoi ?